Государственный гимн, наряду с гербом и флагом, является официальным символом страны. Особенностью Советского государства было то, что за первую четверть века его существования друг друга сменили два гимна. В предлагаемой статье раскрываются причины подобной смены, которые имели не только внутриполитический, но и внешнеполитический характер.

Сергей Девятов, Валентин Жиляев, Владимир Невежин

«“Интернационал” устарел для нашего народа». Создание государственного гимна СССР (1943-1944).

Государственный гимн, наряду с гербом и флагом, является официальным символом страны. Особенностью Советского государства было то, что за первую четверть века его существования друг друга сменили два гимна. В предлагаемой статье раскрываются причины подобной смены, которые имели не только внутриполитический, но и внешнеполитический характер. История отечественных гимнов отражена преимущественно в научно-популярных и учебных издани-ях1. В постсоветский период предпринимались попытки рассмотрения вопроса о создании государственного гимна взамен «Интернационала» с привлечением не только опубликованных воспоминаний очевидцев и участников событий, но и архивных материалов2. Были введены в оборот ранее не известные документы РГАСПИ и ГА РФ о работе над новым гимном СССР в 1943—1944 гг.3 В совокупности с опубликованными воспоминаниями4 они составили основу источниковой базы статьи.

При написании статьи мы опирались на упомянутые источники, которые дополнили неопубликованными архивными документами. В РГАСПИ наше внимание привлекло дело, аннотация которого гласит: «Поправки Сталина И. В. в седьмом варианте текста гимна Советского Союза, написанного Михалковым С. и Эль-Регистаном. 23.09—4.11.1943»5. Как представляется, данный заголовок недостаточно полно отражает содержание дела. В нём среди прочего хранятся рукописные заметки Эль-Регистана (Г.А. Урекляна) о работе над новым гимном СССР6. Имеются здесь и ранее не публиковавшиеся материалы со сталинскими пометами и маргиналиями (с точной датировкой их внесения, сделанной Михалковым и Эль-Регистаном) по поэтическим текстам не только седьмого, но практически всех вариантов текста будущего гимна. В РГАСПИ также сохранились документы, содержащие сведения по истории гимна Российской империи и «Интернационала»7.

Разнообразная информация о ходе работы по созданию нового государственного гимна содержится в материалах, подготовленных в секретариате заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР К.Е. Ворошилова и предназначавшихся для первого секретаря МК и МГК ВКП(б) А. С. Щербакова, которые сохранились в ГА РФ8. Некоторые из этих материалов были опубликованы9. В качестве источника привлечены также документы АВП РФ10, сохранившиеся в фонде секретариата наркома иностранных дел В. М. Молотова11. Использовались и опубликованные эгоисточники: дневники12, мемуары и интервью13, переписка14 активных участников и современников событий.

Первый официальный государственный гимн России был создан в 1833 г. Музыку к нему по заданию Николая I написал А.Ф. Львов, а В.А. Жуковский представил текст. С 1834 г. государственный гимн Российской империи стал исполняться на торжественных мероприятиях (парадах, смотрах и т.д.)15. После Октябрьской революции 1917 г. широкое распространение получил «Интернационал»16. Скорее всего, данное обстоятельство связано с личными предпочтениями В.И. Ленина17.

Автором слов «Интернационала», считавшегося международным пролетарским гимном, являлся Э. Потье18. Стихотворный вариант был издан в 1877 г., а позднее положен на музыку П. Дегейтером19. За перевод его текста с французского на русский язык взялся А.Я. Коц20, выходец из Российской империи, находившийся в эмиграции во Франции. Вначале им были переведены 1-я, 2-я и 6-я строфы, написанные Э. Потье (опубликованы в Лондоне в 1902 г.). В 1931 г. Коц перевёл остальные строфы. Полный текст этого перевода был обнародован уже в советское время, в 1937 г.21

Первое после взятия власти большевиками упоминание о публичном исполнении «Интернационала» связано с общим собранием гласных районных дум Москвы (27 октября (9 ноября) 1917 г.)22. На III съезде Советов ((10(23)— 18(31) января 1918 г.)) пение «Интернационала» происходило при открытии и по завершении его работы23. В дальнейшем эта традиция распространилась и на партийные съезды и конференции.

6 ноября 1918 г. в Большом театре торжественно отмечалась первая годовщина Октябрьской революции. Программа праздничного концерта включала исполнение хором и оркестром «Интернационала»24. С тех пор он неизменно исполнялся в преддверии очередной Октябрьской годовщины на торжественных собраниях общественности в присутствии партийных и государственных руководителей по всей стране. В предвоенный период «Интернационал» звучал и на праздничных военных парадах, которые устраивались в Москве и в крупных городах СССР 1 мая и 7 ноября. Широкое распространение он получил благодаря разного рода съездам (в том числе партийным), исполнялся также на массовых мероприятиях: собраниях, митингах, демонстрациях25. По словам Е.С. Громова, «это не было оформлено специальным декретом, а получилось как бы само собой»26. В 1918 г. производился ремонт курантов на Спасской башне Московского Кремля. С тех пор вплоть до 1938 г. ровно в 12 часов куранты исполняли мелодию «Интернационала»27.

После образования СССР кодификация «Интернационала» в качестве гимна не проводилась В Конституциях 1924 и 1936 гг. приводились описания герба и флага28, но о гимне не упоминалось. Следует отметить, что подобного рода феномен (существование гимна лишь de facto) был характерен не только для Советской страны. Например, патриотическая песня «God save the King» («Боже, храни короля») во второй половине XVIII в. стала гимном английской королевской семьи. Однако данное обстоятельство никогда не подтверждалось юридически ни монархами, ни парламентом. В США до начала 1930-х гг. вообще отсутствовал официальный государственный гимн, в Белом доме в качестве церемониальной мелодии исполнялась «Анакреонтская песня» конца XVIII в. Лишь 3 марта 1931 г. президент США Г. Гувер подписал билль об официальном признании национальным гимном «Star-Spangled banner» («Знамя, усыпанное звёздами»)29. «Песенную» основу имели гимны и других государств: Франции («Марсельеза», с 1879 г.), Чехословакии («Kde domov muj Nad Tatrou sa blÿska», «Где дом мой? Над Татрой молнии сверкают», с 1918 г.), Польши («Марш Домбровского», с 1927 г.).

В условиях активизации международных контактов Советского Союза во второй половине 1920-х — начале 1930-х гг. и увеличения количества стран, установивших с ним дипломатические отношения, начал складываться порядок исполнения «Интернационала» во время церемоний приёма зарубежных политических деятелей на высшем (главы иностранных государств и правительств) и высоком (министры иностранных дел) уровнях30. «Интернационал» исполнялся и во время церемоний с участием председателя ЦИК СССР М.И. Калинина, на которые приглашались представители дипломатического корпуса (торжественные заседания Моссовета накануне очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции; приёмы (банкеты) по случаю этого праздника, устраивавшиеся от его имени). Однако сотрудники НКИД СССР не имели никаких инструкций и точных предписаний относительно порядка исполнения мелодии и стихотворного текста «Интернационала». В связи с этим возникали непредвиденные советской стороной инциденты.

В феврале 1935 г. один из таких инцидентов разбирался в НКИД с приглашением поверенного в делах Польши. Представители дипломатического корпуса рассматривали «Интернационал» как «партийную песню революционных рабочих», содержавшую призыв к свержению буржуазии. Поэтому, даже присутствуя на официальных мероприятиях с участием Калинина, они не считали обязанным вставать при её пении. В то же время музыкальное исполнение «Интернационала» воспринималось как гимн, и когда звучала его мелодия, представители дипломатического корпуса вставали с мест. Поскольку в Советском Союзе отсутствовал разработанный «протокольный церемониал», определявший, в каких случаях иностранные дипломаты должны были вставать при исполнении гимна страны пребывания, упрёки сотрудников НКИД в их адрес, со ссылкой на необходимость придерживаться норм международной вежливости, повисали в воздухе31.

Отсутствие прописанных правил исполнения «Интернационала» порой имело неожиданный резонанс. В конце марта 1935 г. в Москву с визитом прибыл лорд-хранитель печати Великобритании А. Иден, которого принимали с большими почестями32. Культурная программа среди прочего включала посещение балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро» в Большом театре. Иден писал в мемуарах, что вместе с сопровождавшими его лицами занял место в бывшей царской ложе. После появления почётных английских гостей были исполнены «God save the King», а затем — «Интернационал». Позднее до Идена дошли сведения о том, что король Георг V, хотя и понимавший необходимость поддержания контактов с советской стороной, продолжал хранить «самые нежные воспоминания» о своём двоюродном брате Николае II. Поэтому английский монарх не одобрил факт исполнения «Интернационала» в одном ряду со «своим», королевским гимном33. По-видимому, в СССР мало кого смущало то обстоятельство, что «Интернационал», считавшийся de facto гимном страны, появился за несколько десятилетий до её возникновения, был создан двумя французскими подданными (один из которых придерживался анархистских убеждений) и не имел истинно государственной, национальной основы.

После нападения Германии на СССР в 1941 г., в условиях складывания и дальнейшего развития антигитлеровской коалиции, «Интернационал» играл роль своеобразного индикатора в межсоюзнических отношениях. К этому времени в Англии установился порядок, согласно которому Британская радиовещательная корпорация (BBC) по воскресным дням, перед программой новостей, в 20:45 транслировала по радио государственные гимны союзных государств. По идее советский гимн также должен был исполняться, однако У. Черчилль, будучи убеждённым противником коммунизма, отдал распоряжение о том, чтобы «Интернационал» по английскому радио не транслировал-ся34. Советский посол в Англии И.М. Майский в личном дневнике негативно оценивал эти санкции, вызвавшие дебаты в парламенте и неоднозначное восприятие в английском обществе. По его мнению, «страх перед исполнением “Интернационала” наглядно демонстрировал внутреннюю слабость Англии»35. В конечном счёте британский премьер 22 января 1942 г. снял этот запрет36.

В 1941—1943 гг. в СССР с официальными визитами периодически пребывали лидеры союзных государств, главы их внешнеполитических ведомств, видные военные и политические деятели. «Интернационал» неизменно звучал (вместе с гимнами союзных стран) в качестве составной части предварительно утверждённых Молотовым торжественных протокольных церемоний встреч и проводов союзников37. Между тем к 1943 г. в общественном сознании созрела идея об архаичности «Интернационала», что отразилось, в частности, в личных дневниках и воспоминаниях советских современников событий. 18 ноября 1943 г. дипломат В.Н. Новиков, узнав о работе по созданию нового гимна, записал в личном дневнике: «Вот уж подлинно — идеи носятся в воздухе, когда созреют необходимые предпосылки их осуществления». Ещё в 1942 г. Новиков намеревался подготовить записку в партийные инстанции «о необходимости создания нового гимна, более соответствующего требованиям эпохи». Он рассуждал об «устарелости „Интернационала“», который был «весь в прошлой России». По мнению дипломата, следует написать новую «песнь страны, победившей» в 1917 г., «в ходе Гражданской войны, в экономическом соревновании» и даже во Второй мировой войне (хотя до этого в 1942 г. было ещё довольно далеко). Свою записку он хотел приурочить к 25-й годовщине Октябрьской революции38.

Другой современник событий, военный моряк, вспоминал, что в конце 1943 г. распространились разговоры, подтверждённые вскоре официальными сообщениями, «о скором появлении нового гимна». Ему на ум тогда пришла мысль о явной нецелесообразности использования пролетарского «Интернационала» в качестве гимна в условиях, когда союзниками СССР по антигитлеровской коалиции являлись «империалистические государства Англия и США, а не братья-пролетарии». Возникло и ещё одно соображение: «Интернационал» создали французы39, а Франция находилась под германской оккупацией. Советский Союз выстоял в вооружённой схватке с Германией, и уже по этой причине ему был необходим новый гимн40.

Последними по времени утверждёнными Молотовым протокольными мероприятиями, которые предусматривали исполнение «Интернационала», стали торжественные встречи: глав делегаций Великобритании и США, прибывших на Московскую конференцию (конец октября 1943 г.)41; президента Чехословакии в изгнании Э. Бенеша (декабрь 1943 г.)42.

Необходимость создания официально утверждённого гимна вместо явно устаревшего «Интернационала» была осознана не только советскими гражданами, но и высшим государственным руководством. Актуальность этой проблемы усиливалась в связи с тем, что всё явственнее обозначался пробел в системе дипломатического протокола, в контексте которого «пролетарский» гимн СССР выглядел вызывающе. Это стало очевидным, в первую очередь, в связи с расширением контактов с союзниками по антигитлеровской коалиции. Необходимо было ликвидировать создавшуюся лакуну в кратчайшие сроки.

В нашем распоряжении нет заслуживающих внимания данных, которые позволили бы дать однозначный ответ на вопрос: когда именно высшее партийно-государственное руководство СССР приняло решение о смене гимна. Е.С. Громов (правда, без ссылок на источники) утверждал, что уже весной 1942 г. Сталин решил оставить «Интернационал» только партийным гимном и создать новый — государственный. Подобно роспуску Коммунистического Интернационала в мае 1943 г., данное решение являлось политической акцией. Новый гимн, по мнению Громова, должен был подчеркнуть «изменившийся статус советской страны», будучи пронизанным «державным патриотизмом в его большевистской интерпретации». Историк усмотрел и другой смысл в реализации идеи его создания. Гимну предстояло стать «своего рода образцом социалистического искусства, его гражданской направленности». В данном случае эстетика сливалась с политикой и подчинялась ей43.

Аналогичное объяснение дала Н.А. Соболева. По её мнению, с началом Великой Отечественной войны в официальной идеологии прежние коммунистические и интернациональные компоненты были оттеснены на второй план национально-государственными, великодержавными. Делалось это в сугубо прагматических целях: для мобилизации всех сил на разгром врага. Подобные перемены стояли в одном ряду с усилением не только советского, но и русского патриотизма, роспуском III Интернационала и улучшением отношений сталинского руководства с Русской Православной Церковью. «Данный процесс отразился и на замене “Интернационала” новым Государственным гимном СССР», — утверждала Соболева44.

Активная работа над гимном развернулась во второй половине 1943 г., когда Красная армия одержала решающие победы в Сталинградской и Курской битвах. Эти военные успехи были достигнуты на фоне усиления антигитлеровской коалиции, закреплены на межсоюзнических конференциях в Москве и Тегеране. Громов утверждал, что подготовка нового гимна СССР с самого начала была возведена «на уровень первостепенного государственного дела». В доказательство он привёл следующие аргументы: учреждение специальной правительственной комиссии, выделение больших денежных средств на проведение конкурса и вознаграждение его участников, который был хотя и закрытым, но не келейным (в нём могли принимать участие как советские композиторы, так и поэты). Громов подчеркнул, что в упомянутую комиссию поступили сотни предложений, которые «тщательно рассматривались с привлечением лучших специалистов»45.

Однако на самом деле всё обстояло не так просто и однозначно. Упомянутый конкурс на лучший вариант нового гимна продолжался более года. Как будет показано ниже, несмотря на отсутствие келейности и на «соревновательное» начало, победители конкурса по существу были заранее определены. Историк прекрасно понимал, что «в конечном счёте решал сам Сталин»46.

Ещё в середине 1942 г. советские композиторы и поэты приступили к созданию «гимнической музыки» и поэтических текстов нового гимна. В конце мая 1943 г. Щербаков, совмещавший должности секретаря ЦК ВКП(б), первого секретаря МК и МГК ВКП(б), начальника Совинформбюро и Главного политического управления Красной армии, сообщал Сталину, что 19 поэтов сдали 27 вариантов текста, а 8 композиторов представили мелодии. В то же время Щербаков констатировал, что ни одно из представленных произведений не может быть рекомендовано в качестве гимна47. По словам Соболевой, специальная государственная комиссия, созданная для создания мелодии и текста, начала свою деятельность в июне, по существу «с чистого листа»48. В неё входили Ворошилов, Щербаков, М.Б. Храпченко (председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР), А.А. Фадеев (секретарь президиума Союза советских писателей) и Р.М. Глиэр (председатель оргкомитета Союза советских композиторов СССР). Работа велась по двум основным направлениям: отбор стихотворных текстов и поиск мелодии. Обе составляющие гимна тщательно формировались творческими комиссиями на конкурсной основе. Можно согласиться с утверждениями об отсутствии келейности в работе конкурсной комиссии и о фактической открытости самого конкурса49. Об этом, в частности, свидетельствует то, что поэты и композиторы состояли в переписке с Ворошиловым и Храпченко, стремясь, очевидно, заручиться их поддержкой50.

Конкретные задачи предстоящей работы над гимном были изложены на совещании с поэтами и композиторами, проведённом Ворошиловым и Щербаковым в Московском комитете ВКП(б) 18 июня 1943 г. «Интернационал», по их мнению, уже не соответствовал современности. Щербаков прямо заявил: «Нам надо иметь новый гимн. “Интернационал” устарел для нашего народа. Это пройденный этап. ’’Интернационал“ пусть поёт тот, кто ещё не разрушил старый мир». В новом гимне необходимо было отразить следующие темы: победа рабочего класса в СССР и торжество власти трудящихся; братство и дружба народов Советского Союза. Ворошилов и Щербаков рекомендовали не упоминать о большевистской партии, «так как гимн является всенародным, национально-беспартийным». В то же время следовало непременно упомянуть СССР, а также Ленина и Сталина, «так как они от народа неотделимы». Ворошилов выразил уверенность в том, что «за три месяца гимн создать, безусловно, можно», но, «очевидно, будет несколько текстов». В ответ Фадеев заверил: «Мы сделаем всё, чтобы оживить работу по созданию гимна. До сих пор работа проводилась, но потом как-то остыла»51. Два товарища-фронтовика, два поэта — Г.А. Эль-Регистан и С. В. Михалков — узнав о проведённом совещании в МК ВКП(б), решили попробовать свои силы в написании текста будущего гимна СССР52.

17 июля в Бетховенском зале Большого театра, в присутствии Ворошилова и Щербакова, состоялось первое прослушивание проектов. Было представлено восемь вариантов в хоровом и оркестровом исполнении, написанных в 1942 г. В списке композиторов, поэтов, литературных и музыкальных специалистов, приглашённых на мероприятие в Бетховенский зал, числились 83 человека. Интересно, что фамилии Михалкова и Эль-Регистана в списке для прохода в Большой театр отсутствовали53.

К этому времени в 6-м управлении НКГБ СССР (государственная охрана) была создана специальная группа; текущую работу по всем направлениям подготовки гимна планировал и организовывал полковник Л.М. Китаев54, адъютант Ворошилова. В его обязанности, среди прочего, входила организация большой по объёму переписки руководителей комиссии с поэтами и композиторами.

Ворошилов, Щербаков, Храпченко, Фадеев и Глиэр присутствовали практически на всех прослушиваниях в Большом театре. В свободное от прослушивания и обсуждений комиссией время в Бетховенском зале проводились репетиции исполнения проектов вариантов нового гимна. В отдельные дни в театре собиралось свыше полутысячи авторов текстов и музыки, исполнителей, музыкальных специалистов и литературных (поэтических) рецензентов. Ко второй половине августа 50 поэтов написали 87 различных текстовых вариантов гимна.

4 и 11 августа в Бетховенском зале прошли очередные прослушивания. 11 августа были приглашены семь композиторов и шесть поэтов. Авторы музыки исполняли свои произведения на рояле. В тот же день лучшими среди представленных вариантов гимна были признаны музыка Д.Д. Шостаковича на текст Михалкова и Эль-Регистана55. В последних числах августа оба поэта были вызваны в Кремль. Ворошилов заверил, что Сталин обратил внимание на их вариант текста нового гимна, порекомендовал ознакомиться с его замечаниями56. На первого заместителя начальника 6-го управления НКГБ Н.С. Власика и его подчинённых была возложена задача по организации постоянной связи с Эль-Регистаном и Михалковым, обеспечению их присутствия на кремлёвских совещаниях и встречах с высшим руководством по вопросам обсуждения вариантов текста будущего гимна. 4 сентября Ворошилов и Щербаков сообщили Сталину, что в ходе нескольких бесед с Фадеевым и Храпченко им было указано на неудовлетворительную работу Союза советских писателей по созданию его нового текста57. Неслучайно дальнейшая совместная творческая деятельность Михалкова и Эль-Регистана проходила очень напряжённо и интенсивно.

20 и 22 сентября Ворошилов принимал обоих поэтов в своём кремлёвском кабинете. Согласно его указаниям и советам, следовало написать припев, оттенить в тексте гимна социалистическую сущность Советского государства и придать предельную простоту и ясность языку текста, с тем чтобы он был доступен всем слоям населения, независимо от общественного положения и культурного уровня; слова гимна должны «иметь одновременно с простотой особую торжественность». В конечном счёте, был одобрен один из вариантов текста, с внесением ряда исправлений, предложенных Сталиным.

23 сентября 1943 г. к 18:45 Михалков и Эль-Регистан завершили написание семи (sic!) вариантов припева. В 19:10 Молотов и Ворошилов, в присутствии авторов, приступили к рассмотрению представленных текстов. Затем все варианты, а также их переделки были переданы на рассмотрение Сталина58. 24 сентября Ворошилов направил Щербакову проект стихотворного текста гимна СССР59.

Таким образом, Сталин, несомненно, определился с авторами текста нового гимна. Можно смело утверждать, что с этого времени варианты, представленные другими писателями и поэтами, не могли претендовать на успех. Об этом, в частности, может свидетельствовать то, что с подачи Сталина Михалков и Эль-Регистан по ходу работы неоднократно приглашались в Кремль к Ворошилову, который предоставил им возможность работать в кабинете заместителя председателя СНК СССР Р.С. Землячки. Сталин и члены Политбюро беседовали с обоими поэтами в сталинском служебном кабинете, а сам вождь неоднократно звонил Михалкову и Эль-Регистану, предлагая новые варианты отдельных куплетов и припева60.

25 сентября Политбюро ЦК ВКП(б) постановило принять вместо «Интернационала» в качестве государственного гимна СССР новый текст, в связи с чем 27 сентября Ворошилов в разговоре по телефону с Эль-Регистаном передал ему и Михалкову поздравления61. Однако стихотворный вариант гимна в течение следующих двух месяцев вновь подвергся существенной доработке. Авторы неоднократно получали предписания и устные указания от Сталина, Ворошилова и Молотова62.

27 октября в 2 часа ночи Сталин в телефонном разговоре с Михалковым высказал мнение, что представленный текст гимна кажется ему «куцым». Он предложил прибавить ещё один куплет с припевом, который «по духу и смыслу должен быть воинственным». В нём необходимо было сказать о Красной армии, её мощи и силе, а также «о том, что мы (СССР. — Авт.) били фашизм и будем его бить (“фашистские полчища” — так он выразился)». На реализацию своего предложения Сталин дал несколько дней.

Эль-Регистан вспоминал, что в тот же день они с Михалковым прибыли к Ворошилову, который должен был отправиться на очередное заседание Московской межсоюзнической конференции (она проходила с 19 по 30 октября), однако терпеливо ждал, пока поэты завершат свою работу. Закончив очередной вариант текста и припев к нему, Михалков и Эль-Регистан предварительно продекламировали написанное полковнику Китаеву: «Мы били их (фашистов. — Авт.), бьём их и будем их бить!». Проницательный Китаев отметил, что при пении слова сливаются и в результате выходит нецензурное выражение. Ворошилов, смеясь, сказал: «Это неплохо, если б это не был гимн»63.

В 14:00 авторы представили Ворошилову новые варианты третьего куплета нового гимна. После получения конкретных указаний и рекомендаций там же, в Кремле, они продолжили работу над текстом. В 17:45 Михалков и Эль-Регистан представили семь вариантов вновь написанного куплета, которые были направлены Сталину64. 28 октября авторов срочно вызвали к вождю. Эль-Регистан вспоминал: «За нами [был] послан автомобиль “Линкольн” (из Гаража особого назначения. — Авт.). Въезжаем в Кремль. Подъезжаем к одному из подъездов. У нас не проверяют документов. Проводят прямо в приёмную Сталина»65.

В 22:30 поэты прибыли в служебный кабинет Сталина, где присутствовали члены Политбюро, поскольку возникла очередная, срочная необходимость исправлений и добавлений в текст гимна66. Получив указания, поэты продолжили работу в секретариате, внеся дополнительные изменения в припев и запев третьего куплета текста нового гимна СССР. В 23:2067 поэтов вторично принял Сталин. Текст был окончательно утверждён68 и принят решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 28 октября 1943 г.69 Его сразу передали ансамблю А.В. Александрова70.

Однако и на этом работа над текстом не завершилась. 2 ноября 1943 г. в 00:35 Сталин в телефонном разговоре с Михалковым высказал пожелание иметь запасной припев к тексту гимна. В 13:00 Ворошилов принял в Кремле авторов гимна с вариантами нового припева, но все они оказались неудовлетворительными. Было предложено продолжить работу. 3 ноября в 18:00 поэтов вместе с композитором Александровым принял Ворошилов. Тогда же, в 1-м корпусе Кремля, по свидетельству Эль-Регистана, «заслушали музыку т. А.В. Александрова “Гимн партии большевиков” с новыми словами и припевом, исполненной автором на рояле». Ворошилов посоветовал композитору внести большую плавность и торжественность в припеве71. Вечером того же дня Михалков, Эль-Регистан и Александров были приглашены на дачу Ворошилова на застолье. В конце вечера Александров сел за рояль, исполнил собственную мелодию гимна. «Звучит очень неплохо», — так оценил её Эль-Регистан72.

4 ноября (с 21:35 до 22:00) Эль-Регистан и Михалков вновь находились в кремлёвском кабинете Сталина73. Они представили очередной, близкий к окончательному, вариант гимна. На машинописном листе с переработанным текстом имеется надпись карандашом: «Текст для гимна Александрова»74. В нём на первый план выдвигалась идея силы и незыблемости советского строя, способности СССР отстоять свою независимость в борьбе против внешнего врага. В то же время на совещании редакторов и переводчиков литературы на иностранных языках (23 декабря 1943 г.), приступая к работе над гимном, авторы текста условились учитывать и «ведущую роль русского народа». Поэтому было найдено ёмкое понятие «Великая Русь», которое фигурирует в первом куплете. «Это понятие собирательное, понятие, в котором есть и элементы сегодняшнего дня и за спиной которого стоит огромная славная история русского народа», — заключал Эль-Регистан75.

Параллельно с работой над текстом нового гимна СССР осуществлялся выбор его музыкальной составляющей. На упомянутом выше совещании в МК ВКП(б) 18 июня 1943 г. Ворошилов и Щербаков отмечали, что все ранее представленные варианты не только слов, но и музыки гимна очень слабы. В то же время оба обратили внимание, хотя и с оговорками, на необходимость поиска иных вариантов мелодии, на «Гимн партии большевиков», написанный В.И. Лебедевым-Кумачом и А.В. Александровым в 1938 г. и одобренный Сталиным в качестве неофициального гимна ВКП(б)76. Как представляется, данные указания по существу являлись намёком на исход конкурса. Подобно случаю с поэтическим текстом, при выборе мелодии нового гимна руководители государственной комиссии, не высказывая этого прямо, ориентировались на сталинские предпочтения.

Дирижёр Большого театра К.П. Кондрашин вспоминал, что хотя и назначили в 1943 г. «всесоюзное соревнование» композиторов на написание музыки к новому гимну, было известно, что Сталин «очень любит “Гимн партии большевиков”» Александрова и считает его «удачной песней». Вопрос об авторе мелодии нового гимна оказался предрешённым, но «тем не менее все [композиторы] были обязаны» написать свои варианты77. При разборе представленных 11 августа музыкальных и поэтических вариантов гимна члены комиссии отметили, что композиторы поставлены в неодинаковые условия: одни привели с собой в качестве исполнителей певцов, другие пели сами, а третьи, поскольку не имели голосов, исполняли лишь мелодию (при этом зачитывался текст). Приняли решение в дальнейшем организовать квартет из мужских голосов для исполнения мелодий гимна. Окончательный срок подготовки этих мелодий был перенесён на 1 октября78.

17 августа продолжилось заслушивание вариантов гимна в авторском исполнении на рояле. Их представили 12 композиторов, допущенных для дальнейшего рассмотрения79. Очередное прослушивание проходило 24 августа в Бетховенском зале. В этот день в программе оказалось 33 музыкальных варианта гимна. Комиссия, состоявшая из 18 человек, констатировала, что «ни один из них для гимна СССР непригоден». К этому времени было прослушано 55 вариантов музыки, написанных 40 композиторами (включая 8 вариантов, представленных в 1942 г.), а всего рассмотрено 63 проекта. Музыка сопровождалась пока не утверждённым текстом. Руководители комиссии, подытоживая проделанную работу, сообщили, что из представленных вариантов музыки наиболее приближающимся к характеру гимна признан вариант Шостаковича. Заслуживающими внимания оказались мелодии, написанные и другими композиторами, в том числе А.В. Александровым, Б.А. Александровым, Т.Н. Хренниковым, А.И. Хачатуряном80.

4 сентября в упомянутой записке, адресованной Сталину, Ворошилов и Щербаков акцентировали внимание на том, что отсутствие одобренного и принятого текста гимна «отрицательно сказывается на творческой работе композиторов, и все они хотели бы сочинять музыку на те слова, которые получат одобрение, как слова советского гимна»81. После того, как Политбюро утвердило текст Михалкова и Эль-Регистана, это затруднение отпало само собой. В ходе дальнейших неоднократных прослушиваний было исполнено 168 музыкальных (хоровых и оркестровых) вариантов нового гимна.

На завершающем этапе конкурса Сталин непосредственно курировал работу комиссии. 26 октября в Бетховенском зале он вместе с Молотовым, Ворошиловым, Берией и Маленковым присутствовал при исполнении девяти вариантов музыки нового гимна. По окончании мероприятия Сталин отметил, что «хоровое исполнение не даёт возможности исчерпывающе оценить музыкальные особенности того или иного предлагаемого варианта». Он посчитал необходимым «прослушивать отбираемые во второй тур варианты музыки в исполнении не только хоровом, но и симфонического оркестра»82.

Вечером 1 ноября Сталин, Молотов, Ворошилов, Берия, Маленков и Щербаков прослушали на главной сцене Большого театра (в хоровом и оркестровом исполнении) 15 музыкальных вариантов нового гимна СССР, которые подготовили 14 композиторов, в том числе А.В. Александров, Б.А. Александров, Д.Д. Шостакович, Ю.А. Шапорин, А.И. Хачатурян Т.Н. Хренников, С.С. Прокофьев. Однако и на этот раз ни один из представленных вариантов музыки не был признан удовлетворительным83.

8 ноября комиссия во главе с Ворошиловым и Щербаковым оценила в Бет-ховенском зале ещё 36 мелодий84. 16 ноября в Большом театре Сталин, Молотов, Ворошилов, Берия, Маленков и Щербаков присутствовали на прослушивании очередных вариантов музыки нового гимна Советского Союза. В тот вечер комиссия давала оценку мелодиям девяти композиторов, среди которых оказались сталинские лауреаты А.В. Александров («Гимн партии большевиков»), Хачатурян и Шостакович (совместное музыкальное произведение)85, а также мало кому известный преподаватель Тбилисской консерватории И. И. Туския86.

Накануне Ворошилов сообщил Сталину, что помимо вариантов гимна, представленных Александровым, Хачатуряном, Шостаковичем и другими советскими композиторами, «для сравнения» готовы к прослушиванию гимны иностранных государств и «бывшего царского». В прилагавшемся списке упоминались гимны союзных СССР стран (Англии, США и Франции), его противников (Германии и Италии), а также Японии. Советские проекты предлагалось исполнить отдельно симфоническим оркестром и хоровой группой Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски; иностранные были «подготовлены к исполнению симфоническим оркестром»87. Согласно утверждению Соболевой, в тот день во время прослушивания помимо мелодий, представленных советскими композиторами, прозвучали гимны всех упомянутых выше го-сударств88. Следует уточнить, что 16 ноября прозвучали гимны союзных стран (Англии, США и Франции)89, а относительно исполнения гимнов Германии, Италии и Японии достоверных сведений в нашем распоряжении нет.

В результате прослушивания 16 ноября в последний тур была допущена музыка А.В. Александрова («Гимн партии большевиков»), Шостаковича-Хачатуряна и Тускии. Троим последним было предоставлено время «для написания музыки на новый припев в соответствии с размером припева Гимна партии большевиков»90. Как уже отмечалось, в ходе работы Александров получал от Ворошилова рекомендации по совершенствованию предложенной им мелодии гимна91. Во время прослушивания 16 ноября Сталин, вероятно, опираясь на мнение музыкальных консультантов, покритиковал композитора за то, что у него было «неладно с инструментацией». Александров смешался, смалодушничал и пытался оправдаться, свалив всё на своего заместителя. Тут в разговор вмешался Шостакович, который в эмоциональной форме стал стыдить Александрова, который перекладывал вину за свою оплошность на другого человека, подвергая его опасности. После продолжительной паузы Сталин якобы заявил, обращаясь к Александрову: «А что, профессор, нехорошо получилось»92. Вслед за этим в работе государственной комиссии по подготовке нового гимна наступила временная пауза, связанная с участием советской делегации в работе Тегеранской конференции: с 22 ноября по 6 декабря Сталин, Молотов, Ворошилов и Берия находились в дороге и участвовали в мероприятиях трёхсторонней встречи союзников.

13 декабря Сталин и члены Политбюро прослушали на главной сцене Большого театра СССР доработанную (на новый припев) музыку Шостаковича— Хачатуряна, Тускии и Александрова в исполнении симфонического оркестра Большого театра под управлением дирижёра А.Ш. Мелик-Пашаева и хора ансамбля Александрова93. Храпченко, поняв, что музыка А.В. Александрова может быть взята за основу, пытался возражать. Он высказал мнение, что «простому человеку петь гимн большевиков будет очень трудно». Присутствующие «неловко промолчали», после чего Сталин неожиданно вступился: «А почему трудно. Ничего трудного нет». Он сам начал напевать гимн «очень точно и вы-разительно»94. В ходе этого прослушивания предпочтение было отдано мелодии Александрова. Эль-Регистан писал, имея в виду мелодию нового гимна: «Силу и мощь этого прекрасного музыкального произведения А.В. Александрова товарищ Сталин сравнил с дредноутом, рассекающим своей грудью бушующие волны безбрежного океана»95.

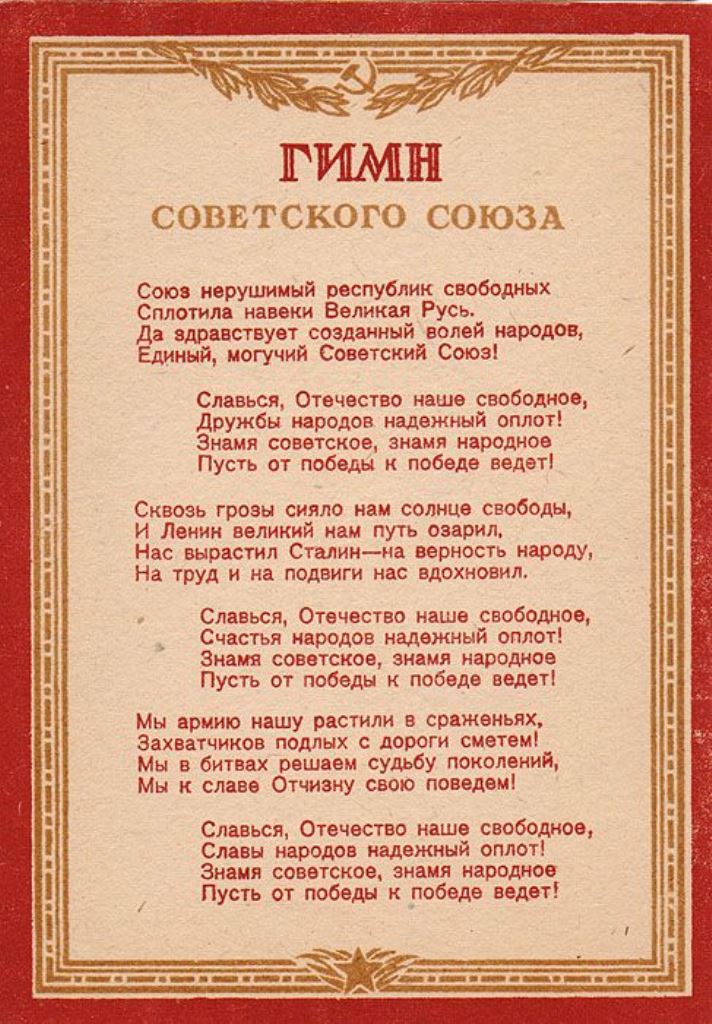

14 декабря Политбюро утвердило текст Государственного гимна Союза Советских Социалистических Республик (авторы Михалков и Эль-Регистан) и постановило принять для него музыку «Гимна партии большевиков» композитора Александрова. Комитету по делам искусств при СНК СССР предписывалось обеспечить «издание текста и музыки государственного гимна СССР массовыми тиражами». Повсеместное исполнение государственного гимна СССР вводилось с 15 марта 1944 г.96 22 декабря центральные советские газеты («Правда», «Известия» и др.) опубликовали сообщение, суть которого сводилась к следующему. Ввиду того, что «Интернационал» по своему содержанию уже не отражал коренных изменений, происшедших в стране, СНК СССР «решил заменить текст государственного гимна новым текстом, соответствующим по своему содержанию духу и сущности Советского строя»97.

30 декабря 1943 г. в Большом театре состоялось прослушивание текста и музыки гимна в исполнении симфонического оркестра под управлением Мелик-Пашаева и Краснознамённого ансамбля А. В. Александрова. Присутствовали Сталин, Молотов, Калинин, Берия, Микоян, Маленков, Щербаков и Хрущёв. По окончании прослушивания, в 23:35 Михалков, Эль-Регистан и Александров были приглашены в правительственную комнату, где Сталин и члены Политбюро поздравили их с принятием текста и музыки98. По завершении приёма Эль-Регистан оставил приветственную надпись карандашом на одном из экземпляров плаката с текстом гимна Советского Союза: «Тов. Власику на добрую память от авторов»99.

В ночь на Новый 1944 г. гимн в музыкально-хоровом исполнении прозвучал по радио, а 1 января центральные советские газеты на первых страницах опубликовали его текст и ноты100. 5 января вышло постановление СНК СССР «О вознаграждении поэтов и композиторов, принявших участие в работе по созданию государственного гимна Союза Советских Социалистических Республик». Михалков и Эль-Регистан получили денежное вознаграждение в размере 100 тыс. руб. Такую же сумму получил Александров. Вознаграждение (правда, в меньшем размере) было выплачено ряду других поэтов и композиторов, участвовавших в конкурсе101. Так, Шостаковичу предназначалось 32 тыс. руб., Прокофьеву — 12 тыс. руб. Поэтам В.М. Гусеву и В.И. Лебедеву-Кумачу выплатили по 20 тыс. руб., М.В. Исаковскому — 8 тыс. По 4 тыс. получил 31 поэт, в том числе Д. Бедный, О.Ф. Берггольц, К.М. Симонов, Н.С. Тихонов102. Кроме того, объявлялась благодарность 165 композиторам и 41 поэту103.

Следует отметить, что принятие нового гимна отразилось в служебных документах НКИД. В качестве составной части протокола его исполнение было зафиксировано в программах встреч и проводов У. Черчилля (октябрь 1944 г.), Ш. де Голля (декабрь 1944 г.), Э. Бенеша (март 1945 г.), И.Б. Тито104. Нескрываемый интерес к новому гимну проявил британский премьер-министр. В послании на имя Сталина от 29 декабря 1943 г. Черчилль, в частности, высказал следующее пожелание: «Если Вы пришлёте мне ноты нового советского русского гимна, я бы мог позаботиться о том, чтобы Британская радиовещательная корпорация передавала его во всех случаях, когда будут передаваться сообщения о важных русских победах». Это послание было получено в Москве 1 января 1944 г. Уже на следующий день Сталин информировал Черчилля: «Ноты нового советского гимна я Вам пришлю с ближайшей почтой»105. Советское посольство передало англичанам копию нот, сделанную с текста фототелеграммы.

В беседе со Сталиным, состоявшейся 2 февраля 1944 г., английский посол в Советском Союзе А.К. Керр, в частности, отметил, что Черчилль «был очень доволен, когда получил ноты нового советского гимна». Британскому премьеру «понравился мотив гимна», который он нашёл «живым и возвышенным». Далее Керр передал суть высказывания Черчилля, которое можно рассматривать как образец «чёрного юмора» британского премьера, организовавшего в 1941—1942 гг. в своей стране санкции против «Интернационала». Тот выразил «сожаление по поводу значительной перемены», поскольку мотив «прежнего гимна “Интернационала” был очень хорош». Британский премьер жалел об отмене последнего, потому что «его и маршала Сталина партия — консервативная партия (sic! — Авт.) — насвистывала этот гимн». Сталин уверил Керра, что теперь следует разучивать новый гимн, мотив которого «немного посложнее». Английский посол отметил: новый советский гимн «более соответствует духу времени и является “более земным”»106. Разговор завершился лаконичным высказыванием Сталина о том, что этот гимн «ближе к делу»107.

12 января 1944 г. Молотов представил Сталину проект циркулярной ноты, адресованной посольствам иностранных государств. Они извещались о том, что 20 декабря утверждён новый гимн СССР и его повсеместное исполнение вводится с 15 марта 1944 г. К документу прилагались «текст и ноты к музыке» гимна. Сталин одобрил запрос Молотова108. На другой день текст и ноты были посланы в посольства и миссии членов антигитлеровской коалиции (Бельгия, Великобритания, Греция, Китай, Колумбия, Мексика, Нидерланды, Норвегия, США), а также Болгарии, Монголии, Швеции и Японии109.

В 1950 г. указом Президиума Верховного совета СССР были утверждены правила исполнения нового гимна. Он получил официальное название Государственного. «Интернационал» ещё с 1944 г. именовался «Партийным гимном»110.

Восемь десятилетий, прошедших со времени утверждения государственного гимна СССР, позволяют детально переосмыслить события, связанные с историей его создания. Необходимость замены уже не отвечавшего национальногосударственным интересам «Интернационала» возникла ещё в 1942 г. Однако своё практическое воплощение она получила в 1943 г., который явился переломным в Великой Отечественной войне. Новый гимн был проникнут идеями о славной истории государствообразующего русского народа и о том пути, который прошла советская страна после Октябрьской революции. Он символизировал усиление организационных основ и духовного потенциала СССР. В создании гимна следует отметить большую роль Сталина и Ворошилова. Высказанные многочисленные советы, внесённые конкретные правки, замечания и рекомендации существенно приблизили их к соавторству при создании текста и мелодии.

Работу по созданию нового гимна в 1943—1944 гг. можно рассматривать как осуществление важного государственного проекта, не имевшего аналогов в истории первой половины XX в. Хотя результаты конкурса на лучший текст и мелодию гимна, имевшего песенную основу, по существу, были предопределены, исходя из эстетических предпочтений Сталина, он проводился специально созданной правительственной комиссией во главе с Ворошиловым и Щербаковым, при участии руководителей Комитета по делам искусств при СНК СССР, творческих союзов писателей и композиторов. В конкурсе, благодаря его открытому характеру, смогли принять участие сотни поэтов и музыкантов.

По окончании Великой Отечественной войны была проведена кодификация Государственного гимна СССР: законодательно утверждались правила его исполнения. Гимн превратился в один из наиболее узнаваемых символов советской эпохи. С ним было связано идеологическое обеспечение важных государственных мероприятий внутри страны. Гимн также являлся важным элементом репрезентации Советского Союза на международной арене.

Примечания:

Обухов В.В. Символы новой эры (Герб, гимн и флаг СССР). М., 1983; Гнидаш В. С. Герб. Флаг. Гимн СССР. М., 1985; Хентова С.М. Мелодии великого времени: «Марсельеза», «Интернационал». М., 1986; Пчелов Е.В. Государственные символы России — герб, флаг, гимн. Учебное пособие. М., 2002; Калашников Г.В. Гимны России: Пособие для средних школ, лицеев, гимназий, училищ. М., 2005; Петров В.О. Творчество Шостаковича на фоне исторических реалий XX века. М., 2007; Хорошкевич А.Л. Герб, флаг и гимн: из истории государственных символов Руси и России. М., 2008; Глушков С.В. А.В. Александров: на пути к гимну России. Тверь, 2014; Бенуа С. Александр Александров. Ансамбль и жизнь. М., 2017; и др.

Громов Е.С. Сталин: власть и искусство. М., 1998. С. 335—347; Соболева Н.А.. Из истории отечественных государственных гимнов // Отечественная история. 2005. № 1. С. 13—18.

«Гимн большевиков перерастает у нас в государственный». Документы российских архивов об истории создания Государственного гимна СССР. 1943—1946 гг. // Электронный альманах «Россия. XX век». 2007 (URL: https://alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-intro/66230); «Мы предчувствовали полыханье…». Союз советских писателей СССР в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941 — сентябрь 1945 г. Документы и комментарии. Т. 2. В 2 кн. Кн. 1. М., 2015. С. 843—854.

Михалков С.В., Дмитровский А.З. Три гимна в ХХ веке. Калининград, 2003; Невежин В.А. Застолья Иосифа Сталина. Документы и материалы. М., 2003. С. 372—373, 378—389.

РГАСПИ, ф. 558, оп. 1, д. 3399; Громов Е.С. Указ. соч. С. 469.

Эти заметки были опубликованы (с небольшими купюрами): «Гимн большевиков…».

Док. № 7.

РГАСПИ, ф. 17, оп. 125, д. 217. Из этого дела опубликован лишь один документ — Записка секретаря ЦК ВКП(б) А.С. Щербакова И.В. Сталину, датируемая концом мая 1943 г. («Гимн большевиков.». Док. № 1).

ГА РФ, ф. Р-5446, оп. 54, д. 17.

«Гимн большевиков.». Док. № 2—6, 8, 9.

В статье использованы материалы размещённого в Интернете сборника «СССР и союзники. Документы Архива МИД России о внешней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции» (URL: agk.mid.ru).

АВП РФ, ф. 06.

Майский И.М. Дневник дипломата. Лондон. 1934—1943. В 2 кн. Кн. 2. Ч. 2. 22 июня 1941— 1943 год / Сост. Л.В. Поздеева, О.А. Ржешевский, Ю.А. Никифоров. М., 2006; Новиков Н.В. Дневник. 1943—1945. Фрагменты / Публ. Г. Лисицыной // Звезда. 2020. № 6. С. 84—135; Eden A. The memoirs of Antony Eden. Facing the dictators. Cambrige, 1962.

Ражников В.Г. Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и о жизни. М., 1989; Шабалин И.Д. Свидетель социализма: Раздумья о своей эпохе. М., 1998.

Деятели русского искусства и М.Б. Храпченко, председатель Всесоюзного комитета по делам искусств. Апрель 1939 — январь 1948. Свод писем. М., 2007; Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка И.В. Сталина с Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем в годы Великой Отечественной войны. Документальное исследование. Т. I. М., 2015.

Соболева Н.А. Указ. соч. С. 3—9.

Там же. С. 186.

Там же. С. 11.

Потье Эжен (1816—1887), французский революционер, анархист, участник Парижской коммуны 1871 г.

Дегейтер Пьер (1848—1932), французский рабочий (токарь по металлу) и музыкант.

Коц Аркадий (Аарон) Яковлевич (псевдонимы — А. Данин, А. Бронин, А. Шатов; 1872— 1943), поэт и переводчик, по профессии горный мастер.

Соболева Н.А. Указ. соч. С. 12.

Известия Московского совета. 1917. № 199. 28 октября (10 ноября); РГАСПИ, ф. 17, оп. 125, д. 217, л. 7-8.

РГАСПИ, ф. 17, оп. 125, д. 217, л. 9.

Большой театр СССР. Опера. Балет. Фотоальбом. М., 1986. С. 12.

РГАСПИ, ф. 17, оп. 125, д. 217, л. 10.

Цит. по: Громов Е.С. Указ. соч. С. 338.

Евдокимов Д.В. Кремль и Красная площадь. М., 2003. С. 81.

Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик с приложением важнейших действующих узаконений об организации и деятельности Центральных органов Союза СССР. Изд. 2, доп. М., 1925. С. 22; Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. М., 1937. С. 38.

«Star-Spangled Banner» is Now Official Anthem // The Washington Post. 1931. March 5. P. 3.

Захарова О.Ю. Как в СССР принимали высоких гостей. Официальные и неофициальные встречи, переговоры, подарки, меню, развлечения, поездки по стране. Главы государств и правительств, партийные и общественные деятели, зарубежные дипломаты в гостях у Сталина, Хрущёва, Брежнева. М., 2018. С. 48-96, 112, 116, 161.

Там же. С. 168.

Невежин В.А. Застолья Иосифа Сталина. Кн. 3. Дипломатические приёмы 1939-1945 гг. М., 2020. С. 53.

Eden A. Op. cit. P. 175-176.

Майнер С. М. Сталинская священная война. Религия, национализм и союзническая политика 1941-1945. М., 2010. С. 277-278.

Майский И.М. Указ. соч. С. 13.

Hermiston R. All Behind You, Winston: Churchill’s Great Coalition 1940-45. L., 2016. P. 216.

Захарова О.Ю. Как в СССР принимали высоких гостей… С. 131, 134-135; Невежин В.А. Застолья Иосифа Сталина. Кн. 3. С. 211-212.

Новиков Н.В. Указ. соч. С. 110.

П. Дегейтер являлся этническим фламандцем.

Цит. по: Шабалин И.Д. Указ. соч. С. 133.

Советская дипломатия в период подготовки и проведения Московской и Тегеранской конференций 1943 г. // Великая Победа. В 15 т. Т. 13. М., 2015. Док. № 1. С. 325.

Захарова О.Ю. Как в СССР принимали высоких гостей. С. 163; Невежин В.А. Застолья Иосифа Сталина. Кн. 3. С. 167.

Громов Е.С. Указ. соч. С. 338.

Соболева Н.А. Указ. соч. С. 13.

Громов Е.С. Указ. соч. С. 338.

Там же. С. 339.

«Гимн большевиков.». Док. № 1.

Соболева Н.А. Указ. соч. С. 14.

Громов Е.С. Указ. соч. С. 338; Соболева Н.А. Указ. соч. С. 15.

Деятели русской культуры и М.Б. Храпченко… С. 148—150, 620; Соболева Н.А. Указ. соч. С. 13-16.

«Гимн большевиков.». Док. № 3; Соболева Н.А. Указ. соч. С. 14—15.

Михалков С.В., Дмитровский А.З. Указ. соч. С. 3—4.

ГА РФ, ф. 17, оп. 54, д. 17, л. 7, 162.

Один из публикаторов почему-то назвал Китаева денщиком Ворошилова (Сидоров Н.А. Вступительная статья // «Гимн большевиков.»). Полагаем, что это некорректно.

«Гимн большевиков.». Док. № 2.

Михалков С.В., Дмитровский А.З. Указ. соч. С. 7.

«Гимн большевиков.». Док. № 2.

Там же.

ГА РФ, ф. Р -5446, оп. 54, д. 17, л. 65.

«Гимн большевиков.». Док. № 7.

Там же. Док. № 2; Соболева Н.А. Указ. соч. С. 17.

РГАСПИ, ф. 558, оп. 1, д. 3399, л. 2, 3.

Громов Е.С. Указ. соч. С. 342; «Гимн большевиков.». Док. № 7.

«Гимн большевиков.». Док. № 7.

Михалков С.В., Дмитровский А.З. Указ. соч. С. 11.

На приёме у Сталина: тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В. Сталиным (1924— 1953). М., 2008. С. 423. В кабинете также присутствовали «заинтересованные лица»: Г.М. Маленков, Л.П. Берия, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, А.С. Щербаков.

На приёме у Сталина. С. 423.

«Гимн большевиков.». Док. № 2.

РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 1049, л. 20.

Там же, ф. 558, оп. 1, д. 3399, л. 2—3.

«Гимн большевиков.». Док. № 2.

Там же. Док. № 7.

На приёме у Сталина. С. 423. Присутствовали также Молотов, Ворошилов, Щербаков, Берия и Маленков.

РГАСПИ, ф. 558, оп. 1, д. 3399, л. 4.

«Гимн большевиков.». Док. № 10.

Там же. Док. № 3.

Ражников В.Г. Указ. соч. С. 19.

«Гимн большевиков.». Док. № 2.

Там же. Док. № 5.

Там же. Док. № 2.

Там же. Док. № 6.

РГАСПИ, ф. 558, оп. 1, д. 3399, л. 21 об.

ГА РФ, ф. Р-5446, оп. 54, д. 17, л. 102.

Там же, л. 69-78, 81, 102-103, 105-109, 151. К 28 октября 1943 г. новые варианты гимна были написаны 139 композиторами. К 8 ноября 78 вариантов нового гимна ещё не прослушивались. К 16 ноября было прослушано 208 вариантов музыки, написанных 155 композиторами.

Оно было создано по рекомендации Ворошилова. См.: Петров В. О. Творчество Шостаковича. С. 98.

ГА РФ, ф. Р-5446, оп. 54, д. 17, л. 120. Всего к 1 декабря 1943 г. советскими композиторами было создано 223 музыкальных варианта нового гимна Советского Союза.

ГА РФ, ф. Р-5446, оп. 54, д. 17, л. 120, 123-129.

Соболева Н.А. Указ. соч. С. 19.

Михалков С.В., Дмитровский А. Указ. соч. С. 15; Петров В. О. Творчество Шостаковича. С. 98.

«Гимн большевиков.» Док. № 2; Петров В. О. Творчество Шостаковича. С. 98.

«Гимн большевиков.». Док. № 2.

Ражников В.Г. Указ. соч. С. 119—120.

«Гимн большевиков.». Док. № 2.

Деятели русского искусства и М.Б. Храпченко. С. 86.

«Гимн большевиков.». Док. № 7.

Там же. Док. № 2.

Правда. 1943. 31 декабря.

Невежин В.А. Застолья Иосифа Сталина. Кн. 2. Обеды и ужины в узком кругу («симпосио-ны»). М., 2019. С. 204—205.

Архив ФСО России, ф. 251, оп. 1, д. 1, л. 1. Типографские экземпляры плаката «Гимн Советского Союза» имеются в ряде отечественных музеев и архивов. См., например: РГАСПИ, ф. 558, оп. 1, д. 3399, л. 101ч. Но на этом экземпляре отсутствуют какие-либо надписи или пометы, кроме автографа Михалкова.

Правда. 1944. 1 января; Известия. 1944. 1 января.

«Гимн большевиков.». Док. № 2.

Деятели русского искусства и М.Б. Храпченко. С. 149.

«Гимн большевиков.». Док. № 2.

АВП РФ, ф. 06, оп. 3АВТО, п. 19, д. 244, л. 12, 14; оп. 5, п. 34, д. 405, л. 11; оп. 6, п. 55, д. 751, л. 9—10; оп. 7, п. 51, д. 831, л. 2, 5, 9; оп. 7, п. 53, д. 836, л. 7; д. 878, л. 4; Захарова О.Ю. Как в СССР принимали высоких гостей. С. 153, 163, 167—168, 175; Невежин В.А. Застолья Иосифа Сталина. Кн. 3. С. 179, 197.

Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка И.В. Сталина. С. 638—639.

Там же.

РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, д. 284, л. 81.

АВП РФ, ф. 6, оп. 6, п. 8, д. 91, л. 2.

Там же, л. 6, 9.

Соболева Н.А.. Указ. соч. С. 15.

Источник: “Российская история”, 2023, № 3.