Реферат книги Доменико Лозурдо «Сталин: История и критика черной легенды», созданный нейросетью Gemini.

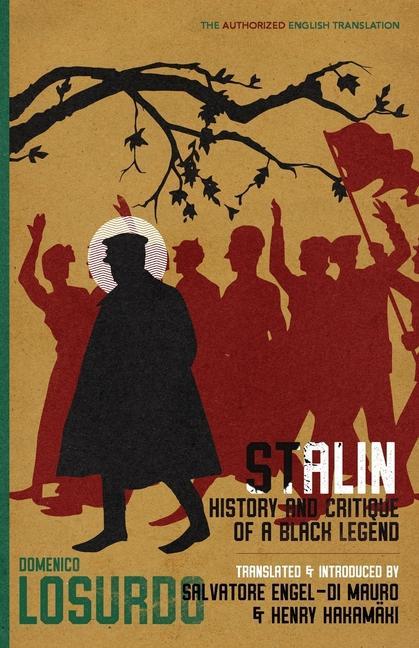

Данные английского издания:

-

Author: Domenico Losurdo

-

Title: Stalin: History and Critique of a Black Legend

-

Translators: Translated and Introduced by Henry Hakamäki and Salvatore Engel-Di Mauro

-

Publisher: Iskra Books

-

Publication Date: 2023

-

ISBN-13: 978-1-0881-6254-5 (Softcover)

файл pdf (на английском языке)

Ниже представлен подробный реферат книги Доменико Лозурдо «Сталин: История и критика черной легенды», основанный исключительно на предоставленном тексте.

Реферат книги Доменико Лозурдо «Сталин: История и критика черной легенды»

Введение: Поворотный момент в истории образа Сталина

Доменико Лозурдо начинает свой анализ с описания массовой и искренней скорби, охватившей Советский Союз и многие другие страны после смерти Сталина 5 марта 1953 года. Люди плакали на улицах Москвы, Праги и Будапешта; в Израиле партия МАПАМ, включая ее лидеров и бойцов, оплакивала его смерть, а газета кибуцного движения вышла с заголовком «Солнце померкло».

Автор подчеркивает, что в тот период уважение к Сталину выходило далеко за рамки коммунистического движения. Даже его идейный противник, троцкист Исаак Дойчер, в некрологе 1953 года признавал историческую роль Сталина, заявив, что тот «принял Россию с сохой, а оставил ее оснащенной атомным оружием» и совершил «огромную культурную революцию».

Западные лидеры, воевавшие с ним в союзе, отзывались о нем с уважением. Черчилль, когда-то призывавший к интервенции против большевиков, в Тегеране называл его «Сталиным Великим» и говорил: «Мне нравится этот человек». Аверелл Гарриман, посол США в Москве, считал его «более информированным, чем Рузвельт, более реалистичным, чем Черчилль» и «наиболее эффективным из военных лидеров».

Даже выдающиеся западные интеллектуалы придерживались схожих взглядов. В 1944 году итальянский политик Альчиде де Гаспери превозносил «гений Иосифа Сталина» в организации армии, а также хвалил советскую попытку объединить 160 различных этносов как «эминетно универсалистскую в смысле католицизма». В 1945 году Ханна Арендт писала, что СССР отличился «совершенно новым и успешным подходом к национальным конфликтам». Бенедетто Кроче признавал за Сталиным заслугу в «прогрессе к свободе» по сравнению с царской Россией. Томас Манн резко осуждал тех, кто ставил на одну доску советский коммунизм и нацизм, называя такое сравнение «в лучшем случае поверхностным, в худшем — фашизмом», поскольку СССР нес образование массам, а Гитлер хотел «рабов», а не «мыслящих людей».

Лозурдо утверждает, что радикальный поворотный момент в формировании образа Сталина произошел не с началом Холодной войны (речь Черчилля в Фултоне в 1946 г.), а с «Секретным докладом» (О культе личности и его последствиях) Никиты Хрущева на XX съезде КПСС 25 февраля 1956 года.

Этот доклад, изображавший Сталина как кровожадного, тщеславного, параноидального и интеллектуально ничтожного диктатора, устроил почти всех.

-

Новое советское руководство (Хрущев) смогло представить себя единственным носителем революционной легитимности.

-

Запад получил мощное идеологическое оружие в Холодной войне, используя критику, исходящую из самого коммунистического лагеря.

-

Марксистская левая (включая троцкистов) получила возможность списать все неудачи и отклонения от теории Маркса (сохранение государства, рынка, наций) на личные пороки Сталина и «сталинизм», не подвергая ревизии саму теорию.

Лозурдо критикует этот подход, основанный на «колоссальных произвольных абстракциях». Как левые, так и правые критики игнорируют объективный исторический контекст:

-

Историю царской России с ее вековыми нерешенными проблемами.

-

«Вторую Тридцатилетнюю войну» (термин Лозурдо для периода 1914-1945 гг.), то есть перманентное состояние войны и внешней угрозы.

Вместо этого, террор сводится к воле одного человека, а единственным методом анализа становится сравнение Сталина с Гитлером. Автор настаивает на необходимости «всестороннего сравнительного анализа», который учитывает и геополитику, и историю России, и практику других стран, включая либеральные, в условиях чрезвычайного положения.

Глава 1: Как низвергнуть бога в ад: Доклад Хрущева

Лозурдо детально разбирает обвинения, выдвинутые Хрущевым в «Секретном докладе». Хрущев создал образ «огромного, мрачного, причудливого, нездорового человеческого монстра» (по выражению Дойчера в 1956 г.).

Обвинения Хрущева:

-

Убийство Кирова: Хрущев намекал, что Сталин организовал убийство своего друга, чтобы развязать террор.

-

Массовые депортации: Обвинил Сталина в депортации целых народов, включая женщин, детей и коммунистов, что противоречит «здравому смыслу».

-

Великая Отечественная война: Хрущев утверждал, что война была выиграна вопреки Сталину. Он обвинил Сталина в:

-

Военной неподготовленности («у нас не хватало даже винтовок»).

-

Слепом доверии Гитлеру.

-

Нервном срыве и бездействии в первые дни войны («Ленин оставил нам великое наследие, а мы его просрали»).

-

Военной некомпетентности (планировал операции «по глобусу»).

-

Критика Лозурдо: Лозурдо систематически опровергает эти тезисы, используя западные и российские архивы.

-

О неподготовленности: Это неправда. Лозурдо ссылается на архивы Бундесвера, которые говорят о «многократном превосходстве Красной Армии в танках, самолетах и артиллерии». В первой половине 1941 года СССР произвел 1503 танка новейшего типа. Расходы на оборону выросли с 5,4% (в первой пятилетке) до 43,4% (в 1941 г.).

-

О нервном срыве Сталина: Это «полная фабрикация» (полная выдумка). Журнал посетителей кабинета Сталина показывает «напряженную деятельность» (11 часов совещаний) 22 июня. Дневник Димитрова подтверждает «поразительное спокойствие, решительность, уверенность Сталина».

-

О дезинформации: Сталин находился в эпицентре гигантских дезинформационных маневров. Геббельс активно имитировал подготовку к высадке в Англии (операция «Морской лев»), чтобы скрыть «Барбароссу». Британия, в свою очередь, распространяла слухи о скором нападении СССР на Германию, пытаясь столкнуть их. Перелет Гесса в Англию (май 1941 г.) породил в Москве страх перед «Мюнхеном в гигантском масштабе» — союзом Запада и Гитлера против СССР.

-

О провале Блицкрига: Западная разведка давала СССР 8-10 недель. Лозурдо показывает, что блицкриг провалился уже в первые недели. Дневники Геббельса в июле-августе 1941 г. полны шока от «упорного и упрямого» сопротивления и признаний Гитлера, что он «ошибся в оценке» советской военной мощи. Битва под Смоленском (июль 1941 г.) стала «серьезным кризисом» для вермахта.

-

О стратегии Сталина: Сталин поступил мудро, не поддавшись на провокации и не выдвинув все войска к границе, что и было планом Гитлера для «гигантской битвы на окружение и уничтожение». Ключевым решением была эвакуация промышленности на Восток (Урал, Сибирь), начатая до войны. Гитлер был поражен масштабами советской индустриализации («Цеха масштаба заводов Германа Геринга»). Лозурдо заключает, цитируя западных военных историков, что Сталин был «великим стратегом», возможно, «первым подлинным стратегом двадцатого века».

-

О депортациях: Лозурдо contextualizes это как трагическую, но распространенную практику «Второй Тридцатилетней войны». Царская Россия депортировала около миллиона евреев и немцев в Первую мировую. США интернировали американцев японского происхождения. После Второй мировой войны 16,5 млн немцев были изгнаны из Восточной Европы (погибло 2,5 млн), и эту политику активно продвигали Черчилль («Нужна чистая метла») и Рузвельт, до того, как Сталин с ней согласился. Более того, автор приводит свидетельства, что советские войска часто защищали немцев от «ужасающего обращения» со стороны чехов и поляков.

-

О культе личности: Лозурдо отмечает, что это явление не было уникальным. В США Вильсона и Ф.Д. Рузвельта в периоды кризисов (ПМВ и Великая депрессия) также называли «посланниками Бога». В России еще Керенский в 1917 году позировал в образе Наполеона. Лозурдо приводит примеры, когда Сталин, напротив, отказывался от почестей (от звания Героя Советского Союза после войны или от военного оркестра в Потсдаме).

Глава 2: Большевики: от идеологического конфликта к гражданской войне

Лозурдо утверждает, что истоки террора лежат не в психопатологии Сталина, а в «диалектике Сатурна» (революция пожирает своих детей), которая в России была усугублена «мессианскими ожиданиями» (мессианские ожидания). Ужасы Первой мировой войны породили стремление к полностью новому миру, а марксистская утопия обещала отмирание государства, рынка, денег, наций и семьи. Неизбежное столкновение этой утопии с реальностью порождало постоянные обвинения в «предательстве» (предательство) внутри самой партии.

Лозурдо выделяет несколько этапов «предательства» утопии:

-

Предательство анархии (Государство): Первым «предателем» стал Троцкий, который, как глава армии, подавил Кронштадт (1921) и восстанавливал государство. Мятежники обвиняли его в отходе от «свободных Советов» 1917 года.

-

Предательство интернационализма (Брестский мир): Брест-Литовский мир (1918) был воспринят «левыми коммунистами» (Бухарин) как предательство мировой революции. Троцкий, став наркомом иностранных дел, заявлял, что «издаст несколько революционных прокламаций… а потом закроет лавочку». Реальность государственных границ стала шоком.

-

Предательство мировой революции («Социализм в одной стране»): После смерти Ленина Сталин, всегда связывавший революцию с национальной независимостью России, сделал ставку на построение социализма в СССР. Троцкий увидел в этом «национал-консервативный» отказ от «интернационалистско-революционной» политики.

-

Предательство равенства (НЭП и зарплаты): НЭП (1921) вызвал массовый исход из партии («Новая эксплуатация пролетариата»). Позже, в 1930-е, Сталин боролся с «левацкими болванами» и «уравниловкой», утверждая, что марксизм — враг уравниловки и социализм строится на «зажиточности». Троцкий же видел в дифференциации зарплат, орденах и стахановцах возврат буржуазной эксплуатации, вплоть до «рабства» (наличие прислуги).

-

Предательство свободы (Семья и право): Сначала (Коллонтай) революция несла идею отмирания семьи («нет больше твоего и моего… есть только наши дети»). Позже, когда сталинский режим (в 1930-е) восстановил семью, Троцкий осудил это как контрреволюционный шаг, неразрывно связанный с «правом завещания» и частной собственностью. Когда Конституция 1936 года ввела тайное голосование, Троцкий увидел в этом доказательство того, что народу нужно защищаться от «террора эксплуататоров» (бюрократии).

Третья гражданская война (внутрипартийная): Лозурдо утверждает, что этот идеологический раскол перерос в реальную, хоть и скрытую, гражданскую войну.

-

Убийство Кирова (1934): Лозурдо отвергает версию Хрущева о причастности Сталина, ссылаясь на исследования (Кирилина), показывающие их дружбу. Он противопоставляет этому реакцию Троцкого, который открыто симпатизировал убийце, называя Кирова «грубым сатрапом», а убийство — «протестом» молодежи.

-

Заговоры: Троцкий открыто призывал к «новой революции» и «гражданской войне» против «сталинской клики». Лозурдо приводит свидетельства оппозиционеров (Рут Фишер, Суварин) и данные Малапарте о том, что «блок» Троцкого-Зиновьева-Каменева в 1926-27 гг. создал подпольную партию внутри партии и готовил «государственный переворот» (coup d’état) с опорой на военных (Лашевич).

-

«Двурушничество»: Оппозиция, следуя тактике Ленина из «Что делать?», практиковала «военную хитрость… ложь и обман». Они публично каялись («двурушники»), но продолжали подпольную работу, проникая даже в ГПУ (где печатали свои листовки). Бухарин, будучи редактором «Известий», использовал «эзопов язык» для критики Сталина.

-

Международный аспект: Внутренний конфликт переплетался с внешним. Троцкий в 1939 году призывал к «независимой Советской Украине», что объективно играло на руку Гитлеру (как указывал Керенский). Троцкий предсказывал (или желал), что нападение Гитлера «будет стоить голов кремлевской олигархии».

-

Дело Тухачевского (1937): Лозурдо отвергает «паранойю» Сталина как причину. Он отмечает, что: 1) Ленин и сам Троцкий опасались бонапартизма Тухачевского; 2) Немецкая разведка активно вела дезинформацию (Геббельс упоминает в дневнике «троцкистскую» радиостанцию); 3) Президент Чехословакии Бенеш предупреждал Сталина о «переговорах» Тухачевского с Третьим Рейхом; 4) Сам Троцкий в 1937 году двусмысленно писал, что «всякая оппозиция есть зародыш заговора».

Лозурдо заключает, что в СССР шли три гражданские войны: (1) против белых, (2) против кулаков (коллективизация) и (3) внутри самой большевистской верхушки. «Черная легенда» игнорирует третью войну, сводя все к психологии одного диктатора.

Глава 3: Истоки «сталинизма» (Контекст долгой длительности)

Лозурдо углубляется в longue durée (долгую длительность) российской истории. Катастрофа была предсказана задолго до 1917 года.

-

Предчувствие «Бунта»: Де Местр (1811) боялся «Пугачева из университета». Маркс (1859) предсказывал «царство террора этих полуазиатских рабов». Премьер-министр Витте (после 1905) предупреждал царя о «бессмысленном и беспощадном» русском бунте, который «превзойдет все, что известно истории».

-

Крах Февраля: Миф о «бескровной» и «демократической» Февральской революции Лозурдо называет «либеральным мифом». Насилие началось сразу: 1500 убитых в Петрограде, самосуды, зверства кронштадтских матросов («калечили и убивали сотнями чиновников»). После мятежа Корнилова офицеров пытали и расчленяли. Это была «беспрецедентная брутализация» (Верта) до прихода большевиков.

-

Распад государства: Кризис был вызван двумя процессами: (1) Жакерией (крестьянской войной) против помещиков и (2) «дезинтеграцией царской армии», состоявшей на 95% из крестьян.

-

Спасение государства: Россия «балканизировалась», и «кроме самого государства, не было ничего, что удерживало бы Россию вместе» (Фиджес). Ирония в том, что именно большевики, мечтавшие об «отмирании государства», проявили «чрезвычайную способность ‘строить государство’» (Верта).

-

Второе Смутное время: Лозурдо использует этот термин для описания периода 1914-1945 гг. Это был кризис легитимности: традиционная (царь) умерла, харизматическая (Ленин) умерла, а рационально-правовая не могла утвердиться из-за утопии «отмирания». Сталин стал воплощением новой легально-традиционной (партийной) и национальной (спасение России) легитимности.

-

Абстрактный универсализм и террор: Лозурдо, ссылаясь на Гегеля, утверждает, что идеологическая составляющая террора исходит из «абстрактного универсализма» — мессианского стремления к «абсолютной свободе», которое видит в любом конкретном и частном (в разделении труда, в представительстве, в законе, в семье, в нации) предательство всеобщего. Этот мессианизм (Коллонтай, Троцкий, Бухарин в 1918 г.) неспособен построить новый порядок и может выразить себя только в «негативном действии», в «ярости разрушения».

-

Процесс обучения Сталина: Сталин (как и Ленин) прошел «мучительный процесс обучения» (Гегель) тому, «что значит править». Он пытался примирить всеобщее и частное:

-

Национальный вопрос: Он продвигал «позитивные действия» (коренизацию) для наций, в отличие от абстрактного интернационализма Люксембург (которая презирала «неисторические народы»).

-

Экономика: В 1952 году он критиковал тех, кто требовал немедленной ликвидации «товарной экономики», доказывая, что «товарное производство» не равно «капиталистическому производству».

-

Государство: Он теоретизировал «третью функцию» государства (экономико-организаторскую и культурно-воспитательную), отходя от догмы «отмирания».

-

Лозурдо заключает, что в продлении «Второго Смутного времени» виновата идеология, в первую очередь, абстрактный универсализм антагонистов Сталина.

Глава 4: Сложный и противоречивый курс сталинской эпохи

Автор утверждает, что «сталинизм» не был монолитным, а представлял собой циклы попыток перехода от чрезвычайного положения к нормальности, которые срывались из-за внутренних и внешних угроз.

-

Цикл 1 (Середина 1920-х): «Либерализм» НЭПа. Дуумвират Сталина и Бухарина. Призывы к «советской демократии», «оживлению Советов», «гибкости», отказ от «военных методов» руководства.

-

Цикл 2 (1929 г. – Великий перелом): Коллективизация и форсированная индустриализация. Это не было идеологической прихотью, а ответом на внешнюю угрозу (договор в Локарно, переворот Пилсудского, разрыв отношений с Британией) и внутреннюю (зерновой кризис 1928 г.). Военные (Тухачевский) требовали немедленной модернизации.

-

Цикл 3 (Середина 1930-х): Новая попытка нормализации. После победы над кулаками — призывы к «социалистической законности» (Каганович). Конституция 1936 года вводит всеобщее тайное голосование. Сталин говорит о «социалистическом демократизме». Троцкий осуждает это как «нео-НЭП» и «поворот вправо». Этот конфликт (Сталин — национальное укрепление, Троцкий — мировая революция) и стал прелюдией к «третьей гражданской войне» (Великому Террору).

-

Цикл 4 (1945-1947 гг.): Новая оттепель. Сталин говорит лидерам Восточной Европы (Польша, Болгария), что «диктатура пролетариата не нужна», и что социализм «возможен даже при английской монархии».

-

Срыв оттепели (Холодная война): Этап прерывается началом Холодной войны, Хиросимой и, особенно, испытанием водородной бомбы США в 1952 году. Лозурдо цитирует дневник Трумэна (1952 г.), который рассматривал ядерный ультиматум СССР с целью «ликвидировать» Москву, Сталинград, Пекин и т.д.

Анализ ГУЛАГа: Лозурдо, парадоксально используя данные ярых антикоммунистов (Энн Эпплбаум), показывает, что ГУЛАГ не был монолитным и не был нацелен на истребление.

-

Ранний ГУЛАГ (1920-е): Эпплбаум описывает Бутырку (1921) и Соловки (1920-е) как места, где заключенные (эсеры, троцкисты) имели библиотеки, театры, музеи, ботанические сады и «относительную свободу».

-

Ранний сталинский ГУЛАГ (до 1937 г.): Был одержим развитием, а не убийством. Трагедия на острове Назино (1933) была результатом «простого отсутствия планирования», а не злого умысла (об этом доложили Сталину, и виновных наказали). На Беломорканале (1933) 12 484 заключенных были освобождены досрочно за хорошую работу. Заключенных называли «товарищ».

-

КУО (Культурно-воспитательный отдел): Руководство ГУЛАГа «искренне верило» в перевоспитание, проводило соцсоревнования, ставило спектакли и концерты даже «в разгар войны» (1943 г.), закупало музыкальные инструменты для заключенных.

-

Смертность в войну: Высокая смертность в 1941-42 гг. (когда умерла четверть населения ГУЛАГа) отражала общую ситуацию (в Ленинграде умер 1 миллион). Это не был план: в 1943 г. правительство выделило ГУЛАГу специальный «продовольственный фонд».

-

«Отсутствующий третий»: Лозурдо критикует сравнение ГУЛАГа и Концлагеря (KL), игнорирующее «отсутствующего третьего» — колониальную лагерную систему Запада.

-

Царская Сибирь: (Чехов) «гноили миллионы людей в тюрьмах».

-

Британская «Сибирь» (Австралия): (Хьюз) «тоталитарное общество» с доносчиками, садистскими пытками (порки) и массовыми суицидальными сговорами.

-

Американская «Сибирь» (Юг США): Система «аренды заключенных» (1870-1940-е гг.). Чернокожих (часто осужденных за «бродяжничество») держали в «передвижных клетках», пытали и забивали до смерти. Смертность в лагерях Алабамы достигала 45% в год.

-

Вывод Лозурдо: Американская и нацистская системы были расовыми (направленными на Untermensch). ГУЛАГ был системой диктатуры развития, направленной на «перевоспитание» потенциального «товарища» или «гражданина» в условиях перманентного чрезвычайного положения.

Глава 5: Стирание истории и мифотворчество: Сталин и Гитлер как монстры-близнецы

Эта глава посвящена тому, как конструировался миф о «монстрах-близнецах». Этот процесс требует стирания истории (стирание истории) и контекста.

-

Стирание колониализма: Игнорируются «американский холокост» (индейцы), «австралийский холокост», «канадский холокост», «черный холокост» (рабство), которые создали прецеденты и идеологию (расовая иерархия, «жизненное пространство»), использованную Гитлером.

-

Стирание политических проектов: Проект Гитлера (радикализация западной колониальной традиции) и проект Сталина (преодоление «Второго Смутного времени») сводятся к личной психопатологии.

Разбор ключевых мифов:

-

Миф об «избирательном сродстве» (Пакт 1939 г.):

-

Лозурдо напоминает, что Сталин был последним, кто заключил пакт с Гитлером, после Ватикана (Конкордат 1933 г.), сионистов (соглашение «Хаавара» 1935 г.), Великобритании (Морское соглашение 1935 г.) и Польши (Пакт 1934 г.).

-

Запад (Мюнхен 1938 г.) активно саботировал советскую политику «Народного фронта», пытаясь направить Гитлера на Восток.

-

Пакт помог Китаю (Мао Цзэдун), позволив СССР поставлять оружие против Японии (в то время как США поставляли нефть Японии).

-

Между Сталиным и Гитлером не было доверия. Дневник Геббельса (1941) и письмо Гитлера Муссолини показывают, что «Барбаросса» была для них «облегчением», возвращением к «нашей истинной задаче» — уничтожению «большевистского яда».

-

-

Миф о «Голодоморе» как Холокосте:

-

Лозурдо называет книгу Конквеста «политико-культурной операцией» Рейгана, нацеленной на расчленение СССР.

-

Контраргументы:

-

Итальянские фашистские дипломаты в 1934 г. сообщали одновременно о репрессиях и о «политике валоризации (повышения ценности) украинских национальных характеристик» (языка, культуры).

-

Троцкий, сам украинец, в своих яростных атаках на Сталина в 1930-е годы никогда не упоминал ни о «террористическом голоде», ни о «геноциде». Он обвинял Сталина в культурном подавлении, а не в физическом уничтожении.

-

Политика Гитлера в Украине была прямо противоположной: ликвидация интеллигенции, запрет образования («не уметь читать и писать»), сокращение населения на 80-90%.

-

Политика СССР (Сталина и Кагановича) была политикой коренизации (позитивных действий) — «украинизации» школ, прессы, госаппарата, что вызывало недовольство русских.

-

-

«Террористический голод» на Западе: Лозурдо вновь применяет принцип tu quoque (ты тоже). Он напоминает о 3 млн погибших в Бенгалии (1943-44) из-за политики Черчилля; о 20-30 млн погибших в Индии в 1877 г.; о режиме голода в оккупированной Германии (1945-48), который современники называли «Берген-Бельзеном»; об угрозах Джефферсона (против Гаити) и Гувера (против Австрии) «уморить голодом»; и об эмбарго против Ирака, названном Foreign Affairs «оружием массового уничтожения par excellence».

-

-

Миф об антисемитизме Сталина:

-

Лозурдо считает это обвинение «несостоятельным».

-

Довоенный период: Сталин с 1901 года последовательно осуждал царские погромы, а в 1931 году назвал антисемитизм «каннибализмом» (каннибализм).

-

Военный период: Сталин в речах (1941, 1943, 1944) клеймил нацистов как «погромщиков», «людоедскую политику» и «расовую ненависть». Гитлер, напротив, называл Сталина «величайшим слугой еврейства», а СССР — «раем для евреев». Арендт в 1942-45 гг. хвалила СССР за то, что он «просто подавил антисемитизм».

-

Послевоенный период: Сталин сыграл решающую роль в создании Израиля. Громыко в ООН (1948) произнес «образцово-сионистскую» речь. СССР через Чехословакию («ось Прага-Иерусалим») поставлял оружие Израилю в войне 1948 года, в то время как Великобритания была «главным врагом евреев».

-

Присутствие евреев: В Восточной Европе (Венгрия, Польша, ГДР) евреи заняли ключевые посты в новых режимах, так как Сталин «доверял только им» (слова Берии).

-

Конфликт с сионизмом: Конфликт начался не из-за расизма, а из-за политики. Он был вызван «утечкой мозгов» (массовой эмиграцией в Израиль, которую поощряли Паукер в Румынии и Сланский в Чехословакии) и переходом Израиля в лагерь США в Холодной войне.

-

«Дело врачей» (1953): Лишь немногие врачи были евреями; обвинение было в шпионаже на империализм, а не на сионизм. Лозурдо отмечает, что ЦРУ действительно использовало Моссад для получения информации (так был получен «Секретный доклад»).

-

«Космополитизм»: Эта критика не была антисемитской, а была давним спором (еще со времен Грамши) против «национального нигилизма» и «абстрактного универсализма» (Троцкий) в пользу «глубоко национального» интернационализма (Ленин, Сталин, Мао).

-

Вывод: Доминирующая идеология сменила пластинку. В 1920-30-х гг. (Геббельс) монстр (Троцкий) был «семитским». После Освенцима монстр (Сталин) должен был стать «антисемитским».

-

Глава 6: Психопатология, мораль и история

Лозурдо отвергает психопатологический и чисто моралистический подходы к Сталину, считая их неисторичными.

-

«Паранойя»: Если Сталин был параноиком, то параноиками были и Черчилль (боявшийся 20 000 нацистов в Англии) и Ф.Д. Рузвельт (заявлявший о 480 000 агентов «пятой колонны» в США).

-

Моральная дилемма: Лозурдо ссылается на философа Майкла Уолцера, который ввел понятие «высшей чрезвычайной ситуации» (supreme emergency). Уолцер утверждал, что столкнувшись с «неминуемым ужасом» (победой Гитлера), Черчилль, хотя и совершил «преступление», был вынужден бомбить гражданское население Германии, взяв на себя «бремя преступления».

-

Дилемма Сталина: Лозурдо утверждает, что СССР также находился в состоянии «высшей чрезвычайной ситуации». Коллективизация и индустриализация (со всеми их ужасами) были тем, что «сделало возможным Сталинград» (Тойнби). Без этого СССР был бы уничтожен.

-

Катынь (1940): Лозурдо считает это «преступлением самим по себе», которое нельзя оправдать «высшей чрезвычайной ситуацией». Однако он немедленно применяет принцип tu quoque (ты тоже):

-

Американо-южнокорейская «Катынь» (1950): Во время Корейской войны у военных США была политика расстрела гражданских беженцев (в основном женщин и детей, как в Ноган-ри), опасаясь инфильтрации. Кроме того, армия Южной Кореи при поддержке США массово казнила тысячи подозреваемых в коммунизме (Тэджон — 1700 расстрелянных; Тэгу — 3500 в шахте). Масштабы, по мнению Лозурдо, сопоставимы.

-

-

Сталин как «Новый Линкольн»: В то время как сравнение с Петром Великим объясняет внутреннюю модернизацию, сравнение с Линкольном (которое использовали афроамериканцы на Юге США) объясняет глобальное влияние Сталина. Лозурдо утверждает, что именно вызов со стороны СССР (его антирасистская пропаганда и пример) заставил США (в 1952 г.) начать демонтаж сегрегации, чтобы не проиграть Холодную войну за «цветные расы».

Глава 7: Образ Сталина между историей и мифологией

Лозурдо показывает, как миф о Сталине как о «монстре» формировался из разных, часто противоречащих друг другу источников: (1) эмигрантов-меньшевиков, (2) Троцкого, (3) западной антикоммунистической пропаганды и (4) доклада Хрущева.

Он отмечает, что до 1956 года многие (Дойчер, Девис, Черчилль) признавали, что московские процессы могли иметь под собой реальную основу (заговор Тухачевского).

Сегодняшняя демонизация непоследовательна:

-

Миф 1 (Хрущев/Арендт): Сталин «слепо доверял Гитлеру».

-

Миф 2 (Современные ревизионисты): Сталин сам готовил «агрессивную войну» (речь 5 мая 1941 г.).

-

Миф 3 (Конквест): Сталин был антисемитом.

-

Миф 4 (Сак): Сталин питал «слабость к евреям» и использовал их как палачей.

Автор сравнивает это с мифотворчеством Термидора против Робеспьера, которого обвиняли в том, что он «пьет человеческую кровь», хочет «сжечь библиотеки» и «жениться на дочери Капета», чтобы стать королем. Это «тератология» (наука о монстрах), а не история.

Глава 8: Демонизация и агиография

Лозурдо заключает, что демонизация коммунизма является оборотной стороной агиографии (жития святых) Запада.

-

Перенос мифа (Мао и Пол Пот): После распада СССР миф о «монстре» был перенесен на Мао Цзэдуна (книга Чанг и Холлидея) и Пол Пота. В обоих случаях стирается история:

-

В случае с Мао стирается «Век унижения» (1840-1949), когда Китай был разрушен Опиумными войнами, восстанием Тайпинов (20-30 млн погибших), голодом и гражданскими войнами (20 млн бандитов к 1930 г.). Также стирается эмбарго США, нацеленное на создание «состояния хаоса» и «катастрофической экономической ситуации».

-

В случае с Пол Потом стираются бомбардировки Никсона и Киссинджера, которые предшествовали его приходу к власти и унесли 750 000 жизней, превратив деревню в «лунный пейзаж» и создав условия для экстремизма.

-

-

Осуждение аболиционистских революций: Лозурдо выделяет три великих антирасистских/антирабовладельческих движения:

-

Революция на Гаити (Туссен Лувертюр).

-

«Реконструкция» в США (после Гражданской войны).

-

Октябрьская революция (и Сталин). Все три были демонизированы доминирующей (колониальной) историографией: гаитян называли «пожирателями белых» (blancophages); Реконструкцию — «карнавалом общественного преступления» (Вудро Вильсон); Октябрьскую революцию — «иудео-большевизмом».

-

-

История как «скотобойня»: Лозурдо предостерегает от сведения истории к «истории преступлений» (будь то «Преступная история христианства» Дешнера или «Черная книга коммунизма»). Такой подход, как и подход, видящий во всем «предательство» идеалов (левая критика), делает историю «гротескной сказкой о монстрах».

-

Не-невинность теории: Ни одна теория не невинна. Либерализм (Локк, Милль, Токвиль) несет ответственность за легитимизацию колониального рабства и геноцида. Христианство (Ветхий Завет) несет ответственность за крестовые походы. Точно так же марксистская утопия (ожидание отмирания государства, рынка, наций) сыграла «пагубную роль», продлевая и усугубляя чрезвычайное положение в СССР.

Заключение (Послесловие Лучано Канфоры)

Лучано Канфора завершает книгу, сравнивая доклад Хрущева с «Тайной историей» Прокопия Кесарийского, который при жизни прославлял императора Юстиниана, а тайно написал памфлет, где изобразил его монстром.

Канфора подчеркивает, что нельзя уравнивать Сталина и Гитлера: один построил сверхдержаву и победил нацизм, другой привел мир к катастрофе. Он также напоминает о свидетельствах Малапарте и Рут Фишер о реальном заговоре Троцкого в 1927 году, который объясняет последующую «ползучую гражданскую войну» и репрессии.

Канфора отмечает, что даже противники Сталина, такие как Кроче и Де Гаспери, в 1944-45 гг. признавали его «гением» за спасение Европы от нацизма.

Внешняя политика Сталина, по мнению Канфоры, была едина в трех точках: Брест-Литовск (1918), Пакт (1939) и Ялта (1945). Это была политика государственной безопасности и реализма, а не экспансии. Пакт 1939 года был вынужденным шагом после того, как Запад (Блюм во Франции) предал Испанскую республику и предпочел умиротворить Гитлера.

В финале Канфора противопоставляет Сталина, который (подобно Периклу) защищал империю, и Горбачева. Он цитирует «разоблачение» Карла Бернстайна о «тайном пакте» Рейгана и Папы Войтылы по свержению коммунизма в Польше и собственное признание Горбачева (в 1992 г. в La Stampa), что роль Папы была решающей в крахе Восточной Европы. Канфора сравнивает Горбачева с Адеймантом — афинским стратегом, который в решающей битве «предал флот», что привело к концу Афинской империи.

Как бы разумно. Единственно про Катынь очень спорный вопрос. Кто там убил польских офицеров – не ясно. Всë равно, хоть Советский Союз, хоть Германия, но утверждать однозначно нельзя.