Очень характерная статья времен борьбы с космополитизмом, опубликованная в 1950 году, и посвященная творчеству Александр Степановича Грина.

Виктор Важдаев.

Проповедник космполитизма.

Нечистый смысл «чистого искусства» Александра Грина.

1. ПИСАТЕЛЬ БЕЗ РОДИНЫ

В злобной борьбе с лагерем социализма и демократии, в холодной идеологической войне империалистическая клика извлекла из старого сундука пронафталиненную идею космополитизма и, выветрив её ка атлантическом ветру, пытается этой ветошью прикрыть агрессивную политику фашистского мирового господства.

Глава советской делегации А. Я. Вышинский на второй сессии Генеральной Ассамблеи Объединённых наций со всей убедительностью разоблачил предательскую, космополитическую проповедь отказа от государственного суверенитета, с которой выступили представители англо-американского блока: «Развитие капитализма и, особенно, вступление капитализма в свою высшую стадию — в эпоху империализма, несёт стремление к господству и к аннексиям. Но это вызывает рост сопротивления в народах, пробуждающихся к национальному самосознанию. Это сопротивление легко может вырасти в опасные выступления и другие меры против иностранного капитала… Но странам, стремящимся к экономическому господству, к расширению сферы своего экономического и политического влияния, мешает государственный суверенитет других стран… Государственный суверенитет – знамя независимости и борьбы многих и многих стран против хищнических аппетитов капиталистических монополий»*. Немудрено поэтому, что идею суверенитета н государственного самосознания народов империалистические хищники и их приспешники, подобные бельгийскому министру Спааку, атакуют космополитическимя лозунгами о том, что суверенитет — это «старая, вышедшая из моды идея», «старая реакционная идея» и т. д. Фарисейская проповедь некой благостной «наднациональной», «надгосударственной» «общности людей», проповедь мифической «бестенденциозной», внесоциальной и, конечно, «общечеловеческой» культуры и науки имеет откровенный, лишь грубо замаскированный политический смысл. Всё это в конечном итоге сводится к пропаганде буржуазных, капиталистических теорий, прославлению «американского образа жизни», во имя того, чтобы скрыть от народов действительное деление мира на лагерь социализма и демократии и лагерь империализма и реакции, смазать противоречия между этими лагерями и помешать народам оонять преимущества социализма перед капитализмом. Таким образом, под елейной маской новоявленного «гражданина мира» скрывается хищный оскал империалистического агрессора.

* «Правда» от 8 октября 1847 г.

Разумеется, идеологическая агрессия не ограничивается областью политики. Под развёрнутыми знамёнами космополитизма буржуазная реакция пытается наступать на различных участках идеологического фронта. В этой «холодной войне» идей литература естественно становится ареной ожесточённых, явных и скрытых схваток, которые подчас дают о себе знать лишь глухими подземными толчками. Совершенно очевидно, что задача борьбы с космополитизмом диктует необходимость внимательного просвечивания всех уголков литературной жизни, изучения и оценки всего многообразия её фактов и требует решительной борьбы со всеми проявлениями реакционных буржуазных влияний и веяний.

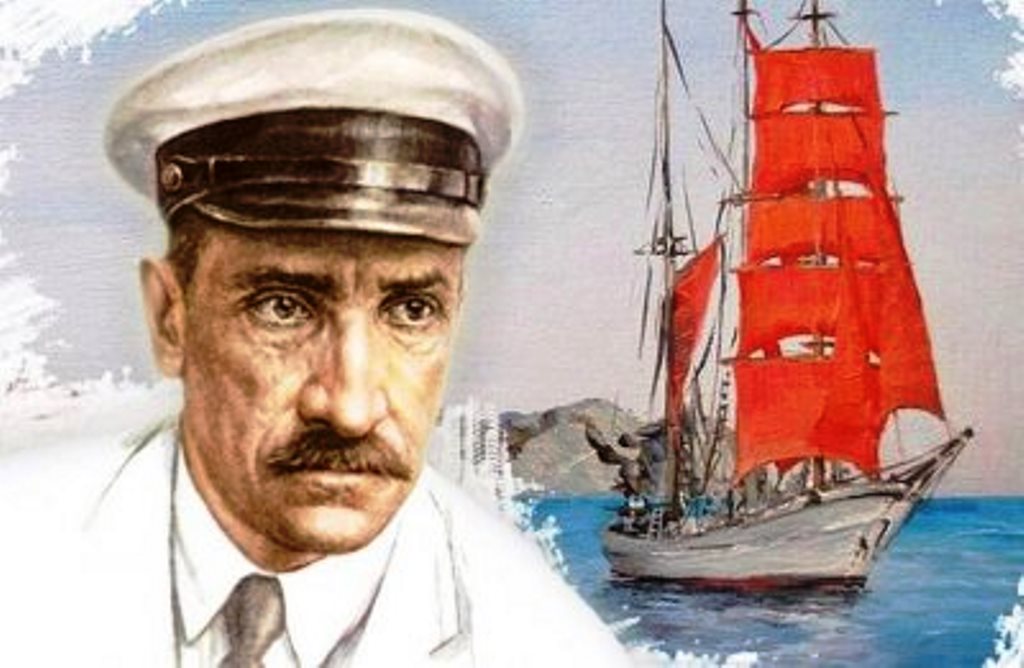

В этой связи нелишне приглядеться к своеобразному культу Александра Грина, третьестепенного писателя, автора «фантастических» романов и новелл, писателя, которого в течение многих лет упорно воспевала эстетская критика.

Этот культ А. Грина не случаен, а имеет вполне определённую социальную и политическую основу. В начале двадцатых годов, в самый разгар нэпа, на книжном рынке вдруг появились одна за другой несколько книг в цветастых, модернистского толка обложках, исполненных рукой декадентствующего художника. Буквы, рассыпанные горохом по сдвоенному, «многоплановому» полю, возвестили читателю имя Александра Грина. Этот псевдоним скрывал настоящее имя Александра Степановича Гриневского, который укоротил своё имя, чтобы оно звучало на иностранный лад. Зазывные, крикливые названия книг обещали приключения «таинственные», «страшные», «фантастические», а главное— сугубо «иностранные», совсем «заграничные». Эти и последовавшие за ними книги того же автора сулили читателю отрешение от всего повседневного, от реальной действительности, бегство в неведомые зарубежные края. И тотчас же то с одной, то с другой стороны из различных журналов стали раздаваться голоса эстетов-рецензентов, наконец они слились в стройный критический хор, который пел дифирамбы и славословил «тончайшего мастера», «великого мечтателя». Так рождался миф об А. Грине—писателе «романтическом» и «наднациональном», который создал «свою», «особую» страну «Мечты», находящуюся якобы вне обычных географических пределов земного шара.

Это о нём К. Паустовский писал, что А. Грин входит «в ряды лучших наших писателей». «Грин — подлинный русский писатель»,— пишет он далее.— «Грин был писателем могучего воображения. В книгах он создал свой мир, совсем непохожий на всё, что до него писали русские писатели». «Он всегда был беден, но всегда был горд, независим…» (?!).

На протяжении двух десятилетий об А. Грине писали, как о «тонком художнике», «чудесном мастере слова», прибегая преимущественно к восторженным восклицаниям и безудержным похвалам:

«Один из самых интересных наших прозаиков» (Сергей Бобров).

«Он представляет собой весьма своеобразное явление в литературе, и не только русской» (Б. Анннбал).

«Русский Джек Лондон» (редакционная аннотация журнала «30 дней»). «Пожалуй, немногие да русских писателей умеют писать так занимательно, как Грин» (там же).

«Блестящий новеллист», «Замечательный русский писатель» (аннотация на карточках Всесоюзной Книжной палаты).

«…великолепный пейзажист…», «суровый сказочник и певец морских лагун и портов. Его рассказы вызывали лёгкое головокружение, как запах раздавленных цветов и свежие, печальные ветры» (К. Паустовский).

«Необычный автор необычных для русской литературы вещей» (М. Слонимский).

«Мастер слова», писатель «пряный, острый, странный», «драгоценный талант» и, наконец, «Сказочник, поэт, подлинный мастер сюжетной прозы… страстный изобретатель чудесных вымыслов, Александр Грин – наш, свой, родной художник в общей сокровищнице русского слова» (Л. Борисов).

Почитатели А. Грина искусственно раздували этого писателя в крупное явление литературы,

350 произведений — то есть всё, что было написано А. Грином, — было напечатано. Всего было издано (включая переиздания) 64 книги этого автора! Из них — 8 названий романов « повестей и под разными названиями 46 книг рассказов. Многие книги переиздавались по нескольку раз. С полдесятка раз печатались «Алые паруса», трижды — «Золотая цепь», дважды — «Блистающий мир» и «Автобиографическая повесть», и даже роман, название которого говорит само за себя и не требует комментариев — «Дорога никуда» издавался два раза.

И немудрено! Эстетствующие критики, поэты и прозаики в своих «трудах» активно пропагандировали А. Грина, — вопреки утверждению Евг. Рысса («Искажённый портрет», «Литературная газета» 24 августа 1946 года), который с сожалением отмечает, что «Литература о Грине не богата. Всего несколько статей и предисловий к изданиям его произведений». При внимательном отношении к делу критик мог бы найти около 70 статей и рецензий, среди которых очень много больших, развёрнутых и, как это ни печально, подчас принадлежащих перу известных наших писателей и критиков.

После смерти писателя (в 1932 году) большинство переиздаваемых книг А. Грина оснащалось хвалебной вступительной статьёй. Отдельные поэты даже в сороковых годах посвящали А. Грину стихотворения. Д. Паустовский вывел его в повести «Чёрное море»; В. Бланки написал ряд рассказов о Грине, а Л. Борисов, сначала напечатав отдельными рассказами, а затем полностью в журнале «Звезда», в 1945 году выпустил книгой повесть «Волшебник из Гель-Гью», в которой воспевает и романтизирует образ «непонятого», «необыкновенного» писателя. Едва вышла книга Л. Борисова, как на неё немедленно откликнулся ликующей рецензией Л. Рахманов. Он славословил повесть «Волшебник из Гель-Гью», в которой «нет ни героики, ни пикантных разоблачений… Нет социальной и политической остроты и проблем мировоззрения», но зато дан образ А. Грина в полном соответствии с идейными взглядами эстетской, космополитствующей критики. Л. Рахманов радостно отмечает, что А. Грин в повести Л. Борисова противопоставлен действительности. «В убогой и пресной окружающей его жизни он только и ищет таинственного и необычайного…» Когда советская общественность справедливо осудила порочную повесть «Волшебник из Гель-Гью», тотчас же писатель Евг. Рысс выступил (1946 г.) со статьёй «Искажённый портрет», где он хотя и резко критиковал Л. Рахманова, но зато взял под защиту… самого А. Грина.

Однако шумиха, искусственно созданная вокруг имени А. Г.рина, рамками литературы не ограничилась. После войны, в 1945 году, была осуществлена радиопостановка повести А. Грина «Алые паруса», которая вызвала восторги корреспондента «Вечерней Москвы», возвестившего об успехе постановки, «приковавшей внимание огромной аудитории радиослушателей».

Всё это свидетельствует о том, что «гринолюбие» довольно широко распространено и заставляет вдуматься в существо этого явления, в идейно-яолитический смысл мифа об А. Грине. .

Расшифровывая буквы, составлявшие его имя, сам А. Грин именовал себя «скромно» — «гражданин, рыцарь интересного». Эстетствующая коленопреклонённая критика добавила к этому два титула — «мастеря» и «великого гуманиста».

Попробуем разобраться, какое этот «гражданин», «мастер» и «гуманист» на самом деле.

2. ИСТОРИЯ ОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КАМУФЛЯЖА

Поклонники и пропагандисты А. Грина объявляли его «сказочником и фантастом», чьё «умение мечтать, изобретательность и страстность… вымыслов… ценны и поучительны». Так писал М. Слонимский. Он был отнюдь не одинок. Дружный хор критических голосов некритически превозносил А. Грина, как создателя особого мира — «Гринландии», «мира вымысла и мечтаний», чего-то «несбывшегося, но постоянно влекущего».

Поразительная, действительно особая, небывалая отличительная черта делала А. Грина «непохожим ни на одного русского писателя: он не любил своей родины.

Идейный и политический смысл создания А. Грином «своего, особого мира» легко расшифровывается, как откровенная духовная эмиграция. Писатель противопоставил реальности «идеал» — страну «мечты». Нелишне напомнить, что в годы «расцвета» творчества этого «мечтателя» реальной действительностью была молодая Советская Республика, которая после победы на фронтах гражданской войны приступила к осуществлению великой мечты человечества — к строительству социализма. Реальной действительностью, которая творилась в те годы, была коллективизация сельского хозяйства, индустриализация страны, первая Сталинская пятилетка… Об этом конкретном содержании понятия «действительность» умалчивает апологетическая критика А. Грина, рьяно отстаивая право художника на бегство за пределы реальности в область «чистой» фантазии.

А. Грин никогда не был безобидным «мечтателем». Он был воинствующим реакционером и космополитом. Именно не приемля и отрицая революционную Родину, создал А. Грин «вторую» реальность, свою «страну-мечту», край «Несбывшегося», сказочную «Гринландию». Об этом А. Грин прямо пишет в своём романе «Бегущая по волнам»: «Его («Несбывшегося».- В. В.) стройность, его почти архитектурная острота (?) выросли из оттенков параллелизма. Я называю так двойную игру, которую мы ведём с явлениями обихода и чувств. С одной стороны, они естественно терпимы в силу необходимости (разрядка здесь и дальше моя. — В. В.): терпимы условно, как ассигнация, за которую следует получить золотом, но с ними нет соглашения, так как мы видим и чувствуем их возможное преображение. Картины, музыка, книги давно утвердили эту особенность…». Эта цитата — ключ к творчеству А. Грина В ней дана сжатая формула, политический смысл его «чистой мечты». Писатель обращается к фантастике «Несбывшегося», потому что «явления обихода и чувств» нашей действительности им «терпимы в силу необходимости», потому что у него с ними нет «соглашения», он их не приемлет, отвергает.

Отрицая реальную советскую действительность, А. Грин ведёт с нею «двойную игру»: в своих многочисленных произведениях он умалчивает о её существовании, хотя именно ей противопоставляет выдуманный мир «Несбывшегося». «Двойная игра» понадобилась Грину-политику, Грину — идеологу космополитизма для утверждения неутверждаемого — правды «Несбывшегося», читай: того, чему нет места в советской реальности.

Каково же идейное содержание его «мечты»? «Гринландия», согласно утверждениям её автора, находится вне каких-либо географических границ — «нигде». Страна-мираж, где живут и подвизаются герои А. Грина, по замыслу писателя должна восприниматься, как своеобразное эсперантистское государство, очищенное от признаков национальных, исторических и политических. Оно населено людьми без родины. Понятия патриотизма, любви к родной земле не существуют для гринландцев. Вот что писатель, противопоставляя реальной оопетгксЛ действительности, утверждает как свой идеал.

Роман «Бегущая по волнам» — одно из основных и наиболее реакционных произведений А. Грина. Здесь рассказано о жизни и приключениях некоего Томаса Гарвея, прибывшего в портовый город Лисс, существующий в несуществующей «Гринландии».

Фантастика романа, чудеса, убийства и тайны, экзотические карнавальные шествия, мистические любовные приключения Гарвея, который ищет девушку-мечту, именуемую «бегущая по волнам», — все эти внешние приманки не могут скрыть основного — реакционной сути произведения А. Грина. Мир в романе раздваивается: с одной стороны — низшая реальность, земная, порочная, где действуют народ, моряки, некий капитан Гез, злодей и пьяница, враг героя, а с другой — высшая реальность — мир иррациональный, мир сказочной девушки Фрези Грант, «бегущей по волнам», «мир избранных», доступный аристократам духа, подобным Гарвею.

А. Грин старательно отсеивает среди своих героев «чистых» от «нечистых», «избранных» от «толпы», от «плебса». Характерно, что народу отводится не верхний, а полуподвальный этаж в его «стране-мечте». Лишь отдельным людям из народа, как правило — девушкам, возлюбленным «избранных», удаётся в качестве жизненного аккомпаниатора проникнуть в светлые этажи солирующего гриновского героя. Такова судьба морячки Дези, ставшей женой Гарвея, такова судьба её сестры по духу — Ассоль, ставшей женой капитана Грэя в «Алых парусах»: они познали реальность ирреального и последовали за своими мужьямй в «страну-мечту», в «никуда».

Для А. Грина существует три страны, где живут и действуют персонажи его произведений. Первая — это страна отрицаемой реальности, страна революционной действительной жизни. О ней А. Грин говорит редко, но формулой умолчания подразумевает её всегда. Вторая страна — «мечта», сама «Гринландия», идеальный космополитический рай, созданный А. Грином, мир условный, алгебраическая общая форма, которая легко может быть заполнена требуемым конкретным содержанием, мир обезличенный, но не утративший земных, реальных черт. Это мир космополитической мечты, но якобы физически существующий. И наконец, третья страна, — где обитает.например, «бегущая по волнам», страна, находящаяся вне всякой реальности и даже вне жизни. Сюда — в «никуда» — уплывают корабли капитанов Грэев из портов «Гринландии» — Лисса, Гель-Гью, Зурбагана и др., увозя особо «избранных» героев, то есть тех, кто окончательно порывает с реальным миром, уходящих из жизни, как ушла Фрези Грант, как ушёл герой романа «Дорога никуда» Давенант-Тиррей, через свою смерть вступающий в эту третью высшую страну «истинного» счастья. А. Грин здесь поэтизирует безоговорочное, полное отречение от реальности.

А. Грин чаще всего избегает говорить о том, откуда бегут его герои, от чего именно они спасаются в ирреальный потусторонний мир и куда он, писатель, зовёт своих читателей, очевидно надеясь на догадку «избранных». Однако смысл произведений А. Грина легко расшифровывается при самом поверхностном анализе их. В рассказе «Крысолов» писатель слегка приоткрывает завесу и показывает, какую именно реальность он отрицает. Действие рассказа и здесь двоится: герой в поисках любимой девушки, стремясь спасти её и её отца, скитается в странном, таинственном мире. С одной стороны, это реальный Петроград 1920 года — голодный, охваченный разрухой. В пустующем помещении банка герой при помощи экс-лавочника, ныне «делающего что-то казённое», находит комнату, где запрятаны во множестве и обилии гастрономические продукты и вина. С другой стороны, это существующий параллельно второй мир, где не властвует реальность и где действуют роковые силы, воплощённые в образе чудовищных крыс. Зато здесь в бреду герой видит в осязаемых образах свою мечту любви и счастья. Для героя А. Грина то, что должно свершиться, тождественно тому, что уже было. И даже более — несбывшееся обретает физическую реальность. Идея рассказа в том, чего только через «крещение» ирреальным, через познание его и приятие может человек очиститься от «скверны» жизни и стать достойным счастья. В подавляющем большинстве своих произведений А. Грин на все лады разрабатывает и развивает эту идею, продиктованную ярой ненавистью к действительности.

В .рассказе «Рай», откровенно реакционном, идея подана без розовой патоки «мечты»: здесь вполне отчётливо проявилось моральное разложение автора. В качестве средства бежать от действительности А. Грин воспевает в этом рассказе… насильственную смерть.

Рассказ состоит из исповедей пяти самоубийц, собравшихся на последнюю пирушку. В этих исповедях даётся философское и идейное обоснование бегства из действительности. За столом, кроме хозяина дома — банкира, его гости: бухгалтер, капитан, журналист и женщина неизвестной профессии. В каждой главе один из сидящих за столом высказывает своё «кредо» самоубийцы, объясняет, почему он уходит из жизни. Один за другим произносят они свои «последние» слова и, корчась, валятся под стол, ибо обед отравлен. Со смакованием расписывает А. Грин конвульсии очередного героя и ужас ещё живых мертвецов. Банкир решает покончить жизнь самоубийством, ибо отрицает самого себя как единственную реальность, от которой нельзя бежать. Он произносит речь, в которой оплёвывает русский народ, сообщая: «Я — русский, с душой мягкой, сосредоточенной, бессильной и тепловатой (?!)…» Герой А. Грина не приемлет самого себя, своего реального воплощения. «Впечатления моей собственной жизни раздражали меня, как больничная обстановка — нервного человека».

Банкиру вторит бухгалтер, его стремление уйти ранее срока в потусторонний мир также определяется презрением к «пошлой» реальности. Ему жалким голосом подпевает 23-летвяя девица: «это ужасно, что живут другие люди старше тебя, и ты отражаешься в них». Капитан, перед тем как свалиться замертво под стол, высказывается лаконичнее: «…умру я сейчас или после — всё равно». Зато «вдохновенный» журналист дает политическое обоснование своему отвращению к жизни. Этот главный герой рассказа А. Грина — взбесившийся махровый реакционер. Он уходит из жизни только потому, что не может истребить, уничтожить человечество. Перед смертью он кричит, обращаясь к людям: «я стремился помочь вам освободиться от свиного корыта» — так он называет жизнь. «Бойтесь правды, — вопит он. — Ложью держится мир, благословляйте её!» Но этого мало А. Грину. Его пресмыкающееся, оказывается, знает путь к спасению: «Возненавидьте ближнего своего и самого себя. Будьте противны себе, разбейте зеркала, пачкайте себя, унижайте; почувствуйте всю мерзость, весь идиотизм человеческой жизни. Слушайте-ка, мой совет вам: окочурьтесь. И перестаньте рожать детей. Зачем дарить прекрасной земле некрасивые страдания?» Знакомая проповедь! Мы слышали её от реакционеров всех мастей — старых и новых, и самых новейших.

Здесь, в гриновском «Раю», как и в других его произведениях, писатель не только не пытается разоблачить своего, по сути дела, отрицательного героя, но, наоборот, всячески романтизирует его, воспевает на все лады, смакует образы дегенератов и патологию этих литературных ублюдков.

Эстетская критика всячески старалась затушевать реакционные стороны гриновского творчества, делая попытки оправдать А. Грина.

К. Паустовский писал: «Грина старая Россия наградила жестоко. Она отняла у него ещё с детских лет любовь к действительности. Окружающее было страшным, жизнь — невыносимой. Сильные волей уходили в борьбу, слабые — в область выдумки, заменявшей им подлинную жизнь».

Говоря о том, что горькая дореволюционная действительность оттолкнула А. Грина и поэтому он законно ушёл в «мир мечты», критика эта впадала в глубокую ошибку, замалчивая тот факт, что А. Грин, как бы раз и навсегда заняв позицию мечтателя, не принял и революционной, советской действительности. Таким образом, критики А. Грина вольно или невольно, но амнистировали его разрыв и с реальной советской жизнью.

Легенда о слабой воле, тонкой духовной организации А. Грина весьма любезна сердцу его почитателей, но не соответствует делам А. Грина. Поистине нужно было иметь упорную, злую волю, для того чтобы много лег подряд — как это делал А. Грин — вопреки революционной действительности, вопреки героической жизни советского народа вести идейную борьбу с действительностью, пропагандировать реакционнейшие космополитические буржуазные теории, раздваивая мир, деля его на грубую реальность и иррациональную мечту, ка «сбывшееся» и «кесбывшееся»!

Именно после Октябрьской революции А. Грин утверждал теорию о необязательности, вернее ненужности революционной борьбы, безуспешности и тщете усилий завоевать в реальном мире счастье, которое можно обрести лишь в мире мечты, ибо она-то и есть, по Грину, истинная реальность.

Продолжать в том же откровенном духе, когда всё передовое человечество ждало революцию, стремилось к ней, было невозможно, и А. Грин в своём бегстве от революции перешёл к другим замаскированным методам реакционной пропаганды: он изобрёл собственную страну, свой мир! «Это было похоже на обретение своей религии», — писал в 1934 году К. Зелинский, ошибочно приняв «Гринландию» за игру чистой фантазии и не видя, что это была «религия» человеконенавистничества, реакционнейшего космополитизма. «Её сущностью,— писал он,— стала игра с явлениями обихода, которые, оставляя впечатление чего-то реально существующего, на самом деле призваны уносить от реальной действительности в замкнутый мир фантазмов».

Была ли «игрой» фантастическая мечта А. Грива? Конечно, нет. Эта «игра» была лишь тактическим приёмом.

В военном деле есть термин — «камуфляж». Это один из способов военной маскировки. Часто делают, например, так: рядом с оборонным объектом, заводом, фабрикой возводят подобие этого объекта из фанеры, парусины, холста и прочих лёгких и дешёвых материалов. Лётчики с высоты не могут отличить камуфляжа от реальных зданий. Разрушению подвергается фанерная декорация, а заводы стоят целёхонькие и продолжают работать.

То же самое сделал писатель А. Грин. Из литературной фанеры построил он условный экзотический мирок «Гринландию», с городами Лиссом, Зурбаганом, Гель-Гью и неизвестным южным морем — страну «Несбывшегося» и раскрасил всё это, не жалея труда, лазурью и розовой патокой сентиментальных гимназических мечтаний.

Если освободиться от экзальтации и умилённости, какие насаждала эстетствующая критика, если с заоблачной высоты спуститься поближе к земле и посмотреть трезвыми глазами на сооружение, именуемое «Гринлаадия», то порожняя, гулкая фанера, наспех приколоченная гвоздями, без всякой меры и чувства эстетического наляпанная краска — выдадут с головой автора «постройки». Совершенно законно отдавая себе отчёт в том, что перед нами камуфляжное сооружение, мы спросим себя: а чей, собственно говоря, это военный объект? Что этот камуфляж должен скрыть и кого должен обмануть?

3. ТОЧНЫЙ АДРЕС

Бегство А. Грина от действительности в условную фантастическую страну поминали все критики, писавшие о нём. Разница была только в оценке этого ухода. Одни видели «прелесть творчества Грина в том, что оно литературно и не выходит за пределы литературного искусства» (Н. Ашукин), то есть видели в нём образец так называемого «чистого искусства»; другие, соглашаясь с этим, ибо «Грин развил в себе способность придавать всему живому, чего бы он ни касался, форму облаков, текущих над землёй, играющих отражённым светом» (К. Зелинский), находили, однако, у А. Грина ту активность, которая отнюдь не вяжется с якобы безобидным и прозрачным «чистым искусством»: А. Грин деятелен «… в своём праве, отбросив голос общественной совести, отдать все помыслы розовому облаку над жизнью». Немногим ранее К. Зелинский прямо говорил, что А. Грин «защищает право на мечту. Он за тезис: «честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Многие данные конкретного анализа, приводимые в статье самим К. Зелинским, свидетельствующие о враждебности А. Грина к действительности, к народу, ко всему русскому, об отстаивании А. Грином принципа избранности и аристократизма, убедительные указания самого же критика на эпигонство и пошлость анализируемого писателя,— вступают в противоречие с общим выводом статьи в целом, с взглядом на творчество А. Грина, как на безобидную игру фантазёра и мечтателя.

Любопытно, что амнистирование А. Грина типично для ряда критиков. Только одни исходят из мотива «игры», другие — «мастерства», третьи — «мечтательности» писателя. Как правило, в той или иной степени трезвый и доказательный анализ, развиваемый в статье, внезапно и ничем не оправданно завершается «положительной концовкой», где говорится, что, несмотря на все вскрытые «недостатки», А. Грина надо «любить», что у него надо «учиться» и т. д. ‘

Для критической литературы 30-х годов выступление А. Роскина об А. Грине (1935 г.) было вполне своевременным и отрезвляющим. А. Роскин иронически писал об А. Грине: «Он поспешил перенести место действия своих повестей и новелл в далёкие экзотические страны — обстановка «родимых осин», чрезмерно знакомая читателю в её будничной реальности, а потому трудно обходимая, слишком часто зацеплялась бы за винтики гриновсюой фабулы и останавливала бы её развитие, подобно соринке, попавшей в часы с открытой крышкой».

А. Роскин устанавливал, что «писатель этот работал исключительно на «импортном сырье, с поразительной настойчивостью оберегая свои произведения от всякого вторжения российского материала».

Хотя критик не смог до конца противостоять точке зрения эстетствующей критики и под конец согласился с тем, что у А. Грина следует учиться мастерству «фабулы», всё же А. Роскин одним из первых указал на реакционную сущность творчества А. Грина. «Каждая новая вещь Грина, — писал А. Роскин, — превращалась в глухую тяжбу с советской действительностью, с революцией». И дальше: «Потеря социальных корней неумолимо обрекала Грина на эстетство».

Однако эстетствующая критика столь настойчиво и активно пропагандировала творчество А. Грина, что спустя четыре года тот же критик А. Роскин опубликовал в «Литературной газете» (30 августа 1939 г.) статью, безоговорочно превозносящую А. Грина.

Итак писатель без родины, художник, отказавшийся от традиций отечественной литературы, убеждённый противник реализма, бегущий от «скверны конкретности окружающего мира» — вот кого возвеличивала и подымала на щит эстетствующая критика.

В 1944 году, в дни войны, в предисловии к «Алым парусам», изданным в библиотеке краснофлотца. К. Паустовский писал.: «…книги Грина… являются по сути своей подлинными оборонными и боевыми книгами». М. Слонимский вполне разделяет этот взгляд К. Паустовского: «…этот мятежный писатель отличался глубоким своеобразием своего отчаяния, своих надежд и мечтаний. Его творчество окрашено в свой особый цвет…», «Грин был в творчестве своём до конца искренен и чист…», «Александр Грин был мастером сюжета…», «Сказочник и фантаст, Александр Грин помогает людям мечтать». Не удовлетворясь одними похвалами «мятежному» писателю А. Грину, М. Слонимский (равно как и К. Паустовский, Л. Борисов и др.) предлагает нашей литературе учиться у А. Грина, соответствующим образом «обосновывая» это утверждение: «Литература наша мало мечтает, и не случайно иные писатели тянутся к произведениям Грина, чтобы овладеть этим высоким искусством».

Космополитический рай, лишённый всяких признаков русского, национального, рай «общечеловеческой», «блистающей» «мечты», созданный фантазией писателя А. Грина, которому понадобилось вывести события за пределы жизни и быта родного народа, оторвать от героической борьбы и созидательного труда советских людей, «мир, совсем непохожий на всё, что до него писали русские писатели», отнюдь не вызывал возмущения или даже удивления эстетствующих критиков. Наоборот, мысль К. Паустовского позднее продолжил и развил в своих статьях, посвящённых А. Грину, Л. Борисов, который возводил в заслугу писателя его программный разрыв с реалистической русской литературой: «Александр Степанович Грин прошёл свой творческий путь одиноко и гордо. Трудно указать другое имя в русской литературе, — пишет Л. Борисов, — которое осталось бы в ней столь отгороженным от её навыков, вкусов, течений и школ, несмотря на то, что творчество Грина впитало в себя всё лучшее, что только есть в литературе русской».

К. Паустовский и М. Слонимский стремятся всячески обелить и оградить А. Грина, не желая видеть реакционнейшего антисоциального смысла его творчества. Гриновскую «страну-мечту» они выдают за некий «частый» абстрактный идеал, мечта о котором должна быть созвучна и советским людям. Но гриновский «гуманизм», гриновская «мечта» — явно буржуазного происхождения. Об этом ясно говорит один из основных героев писателя — капитан Артур Грэй, аристократ и богач, действующий в феерии А. Грина «Алые паоуса».

Проповедь А. Грина направлена к тому, чтобы не позволить беднякам добиваться счастья собственными силами. Всеобщее счастье наступит тогда, «когда начальник тюрьмы сам выпустит заключённого, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везёт, — тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно». «Фантазии» Грина — это фарисейская проповедь непротивленчества, проповедь терпеливого ожидания счастья, которым, если найдут нужным, одарят кротких бедняков гуманные тюремщики и щедрые миллиардеры.

Ромгантизации пассивности посвящено наиболее «светлое» произведение А. Грина— сказка-феерия «Алые паруса», — поднятое на щит эстетской критикой, как «наивысший взлёт гриновского оптимизма» (М. Слонимский). В приморском селении Каперне—всё в той же «Гринландии» — живёт со своим отцом, простым матросом Лонгреном, юная Ассоль. Она мечтает о принце, который прибудет в Каперну на корабле с алыми парусами и увезёт её навсегда в неведомую «блистательную страну», где она будет жить в «розовой глубокой долине». Над девушкой издеваются грубые низменные капернцы, по Грину — не способные мечтать. Но «принц» из сказки действительно является к Ассоль, материализовавшись в образе капитана Грэя — богача и аристократа. Ассоль, казалось бы, побеждает капернцев. Но чем? Пассивной верой в мечту и терпением.

«Алые паруса» представляют собой изуродованный вариант классической «Золушки». Народная «Золушка» — это сказка о вознаграждении счастьем за трудолюбие и мастерство. Золушка активно, действенно добивается счастья. Ведь его надо заслужить, говорит сказка, и Золушка заслужила его. А вот кичливые, ленивые дочери мачехи оказались посрамлёнными. Такова народная сказка. А. Грин создаёт свою, мистико-идеалистическую, пассивную, одинокую, противопоставленную народу Золушку-Ассоль, в судьбе которой раскрывается реакционная мораль: не борись с социальной несправедливостью, всё предопределено, счастье придёт само из какого-то таинственного потустороннего мира, из мистической «блистательной страны-мечты».

Воплощением идеала реакционной идиллии единения бедняков и богачей является рассказ А. Грина «Весёлый попутчик». Герой его — владелец завода Эмерсон, ограбленный разбойниками, оставшись в лохмотьях, встречает на дороге бывшего актёра — бродягу Билля Железный Крючок. Билль, решив, что Эмерсон лжёт, называя себя богачом, сочиняет легенду о том, что и о,н, Билль, также важная персона — личный секретарь председателя географического общества, ставший бродягой лишь временно, на пари. Однако, когда они попадают в дом к Эмерсону, Билль убеждается, что тот говорил правду. Гуманный капиталист, конечно, помогает Биллю превратить мечту в реальность. Внешне, казалось бы, совершенно безобидный рассказик А. Грана пропагандирует буржуазную филантропию, воспевая её, как путь к спасению унижённых и оскорблённых: «Так Билль Железный Крючок поселился у Эмерсона,—пишет А. Грин, — а впоследствии развил своё необыкновенное сценическое дарование и грянул им на больших сценах».

Неприкрытый буржуазный смысл гриновского гуманизма предстаёт обнажённым и ясным. Не забудем, что автор рассказа жил ее в XIX, а в XX веке, жил не в Нью-Йорке, столице капитализма, а в Москве и городе Ленина. Именно городам Великой Октябрьской революции противопоставил он свою «Гринландию».

Истинные очертания этой условной фантастической страны проглядывают на страницах произведений А. Грина, несмотря на тщательный камуфляж. Гриновская страна «мечты» на поверку оказывается идеализированным капиталистическим строем.

Но буржуазный мир А. Грина очищен от борьбы классов, от революций.

Страшные отношения, характерные для капиталистической действительности, жестокую конкуренцию, звериную ненависть человека к человеку А. Грин поэтизирует, подкрашивает, камуфлирует. Всё, что могло бы обнажить язвы буржуазного мира, старательно убрано, заставлено пёстрыми декорациями. Этой цели служат экзотика и романтическая архаизация повествования.

Профессия героев А. Грина, их реальная деятельность писателем идеализируется. В городах «Гринландии» нет прозаических забастовок, изнурительного труда, будничного ужаса повседневной капиталистической эксплоатации. Всё здесь обладает декоративным великолепием: «Население Лисса состоит из авантюристов, контрабандистов и моряков… — пишет А. Грин в рассказе «Корабли в Лиссе». — Женщины делятся на ангелов и мегер; ангелы, разумеется, молоды, опаляюще красивы и нежны, а мегеры — стары!..». Герои Грина закладывают имущество, пьют в кабаках, тавернах, скупают и продают экзотические товары и т. д. «Гринландия» не только романтична, но и архаична, это стилизованное прошлое буржуазного мира. «Мы не будем делать раэбор причин, в силу которых Лисе посещался и посещается исключительно парусными судами, — пишет А. Г рин. — Причины эти — географического и гидрографического свойства…». Его герои предпочитают «лошадей вагону; свечу электрической груше; неуклюжий парусник… игрушечно-красивому пароходу».

Цель обращения к архаике — приём, столь излюбленный А. Грином, — воспеть и опоэтизировать буржуазный мир; А. Грин как бы говорит читателю: «Дело не в том, что, как ты думаешь, капитализм плох. Он совсем не плох, старый добрый капитализм. Посмотри, какой он был симпатичный и романтичный всего какие-то сто-двести лет назад! И зачем тебе тратить силы и рисковать жизнью, ведя революционную борьбу, которая неизвестно ещё чем кончится, когда можно, — только пожелай, — знакомой дорожкой вернуться немного назад, под романтические паруса!» «Вперёд — к Мафусаилу!» — вопят старые, знакомые голоса из-за океана, с туманного (действительно «туманного») Альбиона, пытаясь усыпить человечество и соблазнить его «радостями» капитализма.

А. Грин создал свою утопию — реакционную, враждебную, уводящую назад, в прошлое. Он сознательно отказался от страны будущего, от родины. Мир А. Грина «иностранен» — это буржуазный мир, который понадобился А. Грину потому, что, изображая свою Родину, он должен был бы говорить о Революции и о Советском государстве. Не надо забывать, что творческая биография А. Грина делится на две части: 12 лет он писал до революции и 13 после неё, причём наиболее продуктивная по количеству написанного половина его творческой работы — послереволюционная, советского периода. Однако именно советскую действительность этот писатель изображать не хотел, равно как и кипящую предреволюционную Россию. Вот почему он и кинулся «в мир иной», следуя тем самым претенциозно пошлому поэтическому девизу белоэмигрантского поэта Вл. Ходасевича: «Счастлив кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг — а иной!» Творчество А. Грина и было по сути своей таким полётом «вниз головой».

Почитатели А. Грина пытались оправдать его. «В конце концов, — писал К. Паустовский,— не так важно давать героям Грина паспорта и точные адреса и переносить действие в определённые страны. Страна, где происходят события гриновоких рассказов, — вся земля».

А. Грин был объявлен критикой этаким великим гуманистом, который якобы возвышается над странами и народами.

Однако на самом деле камуфлированный литературный мир А. Грина вполне ясен и определёнен. Он имеет не только социальную реальность — как мир капитализма, но и национальную определённость. Любая страница, взятая наугад из А. Грина, говорит сама за себя: «В ожидании денег, о чём написал своему поверенному Лерху, я утолял жажду движения вечерами у Стерна да прогулками в гавань, где под тенью огромных корм, нависших над набережной, рассматривал волнующие слова, знаки несбывшегося: «Сидней», — «Лондон», — «Амстердам»,— «Тулон»…», — признаётся А. Грин устами своего героя в романе «Бегущая по волнам». Напомним, что «Несбывшееся» — одно из названий «страны-мечты» А. Грина, «Гринландии».

В «Гринландии» деньгами служат американские доллары и английские фунты стерлингов («Бегущая по волнам»), матросы обращаются к капитану, называя его «сударь», корабли носят названия «Лукреция», «Ансельм», «Фицрой», «Палермо» и т. д. У героя повести «Алые паруса» — капитана Грэя — в родовом замке зарыто в бочонках вино, «лучшее аликанте, какое существовало во время Кромвеля», «надпись на бочках сделана оружейным мастером Вениамином Эльяном из Пондишери». Имена героев: Мери, Артур, служанка Бетси, капитан Гоп, Лилиан, Стелла, Ботвелл, Бичи Сениэль, Томас Гарвей, Нок, Крок, Пен, Пед, Редж, Сое, Роз, Блент, Марч, Мард и т. д. и т. п. — все это имена англо-саксонского происхождения.

«Слова: «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра» звучали для меня как музыка», — пишет А. Грин («Автобиографическая повесть»). А. Грин был добровольным рабом иностранщины, бардом англо-американской буржуазной «цивилизации» и «морали».

В повести «Волшебник из Гель-Гью» Л. Борисова, повести не только биографической, но и безудержно апологетической, А. Грин спрашивает собеседника:

— Вы за границей были?

— Дважды в Париже, дважды в Лондоне, трижды в Нью-Йорке.

— Чёрт! — прервал Г рин. — И за что вам этакое счастье?

В этом мещанском низкопоклонническом благоговении перед «заграничным» — мелкая душа «Гринландии», не «страны-мечты», а всего только передней в особняке англоамериканского босса.

Такова космополитическая фраза «мечты» и её конкретное наполнение. Таково точное географическое и политическое месторождение «Гринландии» — правда, маскируемое пышным камуфляжем.

В. Смирнова («Литературная газета» № 8 1946 года) писала, что герои А. Грина «люди без родины», а гриновский «корабль»… «без флага». Однако это не достаточное определение, не точное. Действительно, А. Грин не спешит поднять на мачте флаг, пытаясь доказать, что его фантазия совершенно чиста от всего конкретного и реального. Но судовая книга им ведётся в переводе с английского языка, законы на его корабле англо-американские, приписных портов два — Лондон и Нью-Йорк, а флаг, который капитан корабля с благоговением хранит в своей каюте, — звёздный.

4. ПРОПОВЕДЬ ИЗБРАННОСТИ

Вражда и презрение к народу, как к чему-то низшему, владели А. Грином на протяжении всей его жизни.

Любопытна в этом отношения «Автобиографическая повесть» А. Грина. Читая её, догадываешься, что на протяжении долгого времени рядом с автором, на дне жизни, было многое множество людей замечательных, светлых, пытливых, проникнутых любовью к своему другу бедняку, к народу. Но А. Грин ухитрился равнодушно пройти мимо этих людей, мельком поминая их имена лишь потому, что они сделали что-то доброе в отношении его самого. Ни одной попытки войти во внутренний мир этих героев он не делает. Книга посвящена бесконечному душевному самокопанию человека, для которого мир сосредоточен в его крошечном «я». Но для А. Грина это логически оправдано космополитизмом его мировоззрения. Народ для него лишь бессознательная масса, неспособная ни на какую духовную жизнь, доступную только аристократам духа, сверхчеловекам. А. Грин отказывает народу в самых простых человеческих чувствах, оставляя ему только звериные инстинкты: «Капернцы обожали плотных тяжёлых женщин с масляной кожей толстых икр и могучих рук; здесь ухаживали, ляпая по спине ладонью и толкаясь, как на базаре. Тип этого чувства напоминал бесхитростную простоту рёва».

Внешность соответствует внутреннему «содержанию» гриновских недочеловеков, которые подобны каменным глыбам, а не живым людям. Ассоль пытается поблагодарить угольщика за помощь. Она «взяла огромную чёрпую руку и привела её в состояние относительного трясения. Лицо рабочего разверзло трещину неподвижной улыбки».

Мир А. Грина населён тёмной массой и героями-аристократами, которые, по его же словам, напоминают «старинную табакерку». Но дело не только в пассивном противопоставлении высших — низшим. А. Грин идёт дальше, он наделяет этих «низших» — народ — инстинктом разрушения, уничтожения всего прекрасного, животной необъяснимой ненавистью к возвышенному. В рассказе «Происшествие но улице Пса» герой его Гольц стреляется из-за любви к бросившей его девушке. Народ столпился: «Из-за юбки!.. — восклицают кругом. — …В глазах их он был бессилен и жалок— чёрт ли в том, что он наделён какими-то особыми качествами, ведь он был же несчастен всё-таки, — как это приятно, как эго приятно, как это невыразимо приятно!» И, словно боясь, что ему, Грину, не поверит читатель, он добавляет: «Не сомневайтесь, все были рады». Вот достойный образчик «гуманизма» и чистоты А. Грина! При малейшей попытке анализа этот миф разлетается как дым и остаётся мрачная безнадёжная злоба реакционера, ненавидящего народ.

Антинародные высказывания у А. Грина отнюдь не случайны. В другом своём рассказе — «Канат» — он пишет о народе, как о толпе, охваченной стихийным патологическим желанием убийства, истребления себе подобных. А. Грин даёт образ толпы в восприятии канатоходца, идущего высоко над землей по туго натянутому канату: «Давно уже настойчивый холод… отвратительного желания, разлитого в толпе, осенял меня убийственными посылами…— говорит герой А. Грина. — Меня попросту желали видеть убитым… Я читал: «Почему ты не падаешь? Мы все очень хотим этого. Мы в сущности явились сюда затем, чтобы посмотреть, не упадёшь ли ты с каната случайно. Все мы можем упасть с каната, но ты не падаешь, а нужно, чтобы упал ты… Мы хотим тебя на земле, в крови, без дыхания… Если ты победишь наше желание тем, что не упадёшь, мы будет думать, что, может быть, когда-нибудь кто-то всё-таки упадёт при нас. Падай! Падай! Падай! Ну же… ну!.. Падай, а не ходи! Падай!».

А ведь мы даже не полностью привели эту чудовищную оду человеконенавистничества, созданную… «светлым талантом» А Грина.

Как можно было называть «гуманистом» писателя, из-под пера которого вышли такие чудовищные, гнусные страницы?!

На анализе творчества А. Грина убедительно раскрывается подлинная сущность «надклассового» «общечеловеческого» искусства.

А. Грин, однако, не стесняется представать перед читателем и без маски. Он подчас говорит полным голосом, выступая с откровенной поэтизацией империализма и пропагандой расовой теории. Его книга «Сокровища африканских гор» — это обычный колониальный роман, типичный для империалистической линии английской литературы. Белые колонизаторы, полные «забот» о неграх, «детях природы», «дикарях», с библией и со штуцером в руках насаждают «европейскую» цивилизацию. Они, по мнению А. Грина, «по праву» жестоко подавляют восставших негров, называемых самим автором… мятежниками.

Прочтя все 350 произведений А. Грина, трудно верить, что этот человек жил в годы Великой Октябрьской революции, присутствовал при падении самодержавия, жил в то время, когда строилось советское социалистическое общество, — так чуждо героической революционной действительности содержание творчества этого человека, тусклым, злобным оком взиравшего на происходящее. Так по-своему, не понимая и не приемля его, А. Грин спорил, боролся против революции, против народа и его права на творческую переделку истории.

«Чистая» фантазия, как мы видим, является отнюдь не уходом от борьбы, а её формой. Не только признать — констатировать революцию А. Грин не хотел. Он превратил «формулу умолчания» в свой творческий метод. Он пытался «закрыть» революцию, сделав вид, что её как бы и не было. Он прославлял в своих произведениях зкзотический, «блистательный» капитализм — «страну-мечту», страну для «избранных», куда нет доступа «толпе», народу, которому «гуманистом» А. Грином отводилась лишь роль безмолвных рабов, покорных и терпеливых, «активных» лишь в исполнении приказов или поручений «возвышенных» аристократических героев «Гринландии».

Но порвав с народом и с Революцией, уйдя в духовную эмиграцию, А. Грин, естественно, хотел он того или не хотел, порвал и с подлинным искусством, обрёк себя как писателя на вырождение

5. ПАТОЛОГИЯ ВМЕСТО РАЗУМА

«Какая это великая истина, что, когда человек весь отдаётся лжи, его оставляет ум и талант»*, — писал В. Г. Белинский. Слова гениального критика поистине могут служить приговором писателю А. Грину. Нет и не может быть подлинного мастерства, если у художника нет органической прочной связи со своим народом, с правдой жизни. Об этом свидетельствуют все сочинения А. Грина, который так и не стал творцом живых образов, а был лишь декоратором, расставляющим пёстрые, но однообразные марионетки среди экзотических камуфляжей, именуемых «Гринландией».

* В. Г. Белинский. Избранные философские сочинения. 1948, т. II, стр. 620. Письмо к Н.В. Гоголю.

А. Грин отказался от изображения мира реального, внешнего, в котором живёт и действует человек, и, чтобы возместить это, попытался раскрыть «внутренний» мир своих героев. Но так как он отбросил самое существенное в человеке — его общественные связи и взаимоотношения с людьми, то оказался в плену «извечного» биологического начала — животных инстинктов, тёмной области подсознательного и т. д.

Культ подсознательного, иррационального в человеке, галлюцинации и противопоставление их реальности, мистический мир предчувствий и «фантомов», предощущений гибели, обречённость — вот атмосфера «Гринландии».

Герои А. Грина биологичны. Биологическому человеку произведений А. Грина присущи «тупая скотская злсба», «вздохи раба» и, более того, садистические желания, патологическое стремление причинить ближнему боль и страдание.

«Демонический герой», как его стыдливо определяет эстетская критика, излюблен и поэтизируется А. Грином. Это предвосхищенный автором гитлеровский молодчик, фашист, жаждущий уничтожать людей. Причины, поводы — всё это не имеет значения, главное — убивать, истреблять. «Слепых следует убивать», — вещает банкир из рассказа «Рай». «Все люди достойны смерти», — «обобщает» там же журналист. Надо признаться, что по дегенератизму и моральному распаду с рассказом «Рай» вполне успешно конкурирует рассказ «Трагедия плоскогорий Суан», в центре которого стоит патологический образ человека-вампира, эротомана Блюма, жаждущего убийства ради убийства, образ, любовно романтизируемый А. Грином. «Я мечтаю о тех временах… когда мать не осмелится погладить своих детей, — говорит Блюм, — а желающий улыбнуться предварительно напишет духовное завещание. Я хочу плюнуть на весёлые рты и раздавить их подошвой, так, чтобы на внутренней стороне губ отпечатались зубы».

Блюм не просто выродок, несущий свой психопатический бред. От слов Блюм переходит к «делу». Он убивает без каких-либо причин, просто из голого стремления к убийству своего недавнего товарища, пытается убить своих спасителей — охотника Тинга и красавицу Ассунту. Вот он подстерегает свою жертву: «Блюм благодушно вздыхал, переминаясь с ноги на ногу, и ждал, с настойчивостью дикаря, покорившего своё несовершенное тело (!) отточенному борьбой инстинкту. Ручная послушная ярость спала в нём, он бережно, любовно следил за ней, томился и радовался». Читая эти подлые страницы, поражаешься способности автора смаковать переживания психопата и выродка. Блюму не удаётся убить Тинга. Он наносит удар ножом Ассунте и бежит. Тинг настигает его. Узнав, что Ассунта ранена, но жива, Блюм кричит: «Ложь!.. Вы хотите меня помучить» (!). Этот «принципиальный» убийца не может успокоиться, что он «недоубил» человека! И этот клинический образец патологического бреда неоднократно переиздавался, а эстетствующая критика рекомендовала его читателю, как образец литературного искусства!

Блюм не одинок в творчестве А. Грина. В рассказе «История одного убийства» А. Грин смакует подробности пробуждения в добродушном солдате палача, зверя. Возможность убить, пробуждающийся инстинкт разрушения — вот что руководит героем. Перед нами и здесь всё то же дегенеративное животное — человек, наслаждающийся убийством.

Нам могут возразить, что не все персонажи А. Грина демоничны, не все они убийцы, эротоманы и психопаты. Неоспоримо, что в произведениях этого писателя имеется и другой тип героя, зачисляемый критикой в разряд «положительных», – герой, задрапированный в романтический плащ «благородного», «возвышенного» мечтателя. Таков якобы и капитан Грэй в романе-феерии «Алые паруса», и Томас Гарвей из «Бегущей по волнам», и Галеран в романе «Дорога никуда», таковы персонажи многих рассказов и новелл А. Грина. Но «положительный» герой на поверку оказыва’ется очередным гриновским камуфляжем. И демонические и «благородные» герои его произведений — суть две стороны одной и той же медали — махрово-реакционного мировоззрения писателя-космополита.

Так называемым «положительным» героям А. Грина присуща одна общая черта — презрение к Родине и ненависть к реальной народной жизни. Так, капитан Грэй часто плавал с одним балластом, отказываясь брать выгодный фрахт. Никто не мог уговорить его «везти мыло, гвозди, части машин и другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скучной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шёлк, ценные породы деревьев: чёрное, сандал, пальму. Всё это отвечало аристократизму его воображения…»

Превосходство над «низшим» своего «аристократа духа» А. Грин утверждает, рисуя некую идиллию беспрекословного подчинения капитану Грэю как его слуг, а по сути дела рабов, всех этих безымянных матросов, рыбаков и прочих «простолюдинов», так и героини «Алых парусов»— Ассоль. Суть её образа — в поэтизации подчинения «низших» — «высшим». Она может следовать за капитаном Грэем, но и должна одновременно ему подчиняться. Ассоль ненавидит окружающий её «низший» мир стихийно. Она просто мечтает уйти из него. Капитан Грэй выступает, как активный носитель космополитической философии А. Грина — убеждённого отрицания родины. Для капитана Грэя счастье именно вне родины, в уходе от её берегов в «никуда», в разрыве связей со своим народом. Дикая я реакционная эта «идея» тщательно закамуфлирована А. Грином. Отсюда сентиментально-патетические определения страны счастья, как «розовая глубокая долина», «блистающая страна». Но в том-то и вся соль, что по А. Грину она только тогда «блистающая», когда не своя.

Такова мрачная философия «Алых парусов» — произведения., по мнению некогорых наших критиков, представляющего собою «взлёт» гриновского таланта.

«Положительный» герой большого рассказа «Пролив бурь» — юный Айн после смерти капитана предпочитает всем окружающим штурмана Гарвея (не случайно, что имя этого человека совпадает с именем героя «Бегущей по волнам» Томаса Гарвея). Штурман Гарвей — «сильная личность». О нём говорят: «барин», «Назовите человека, с которым Гарвей разговаривал не через плечо!» Это, по А. Грину, «настоящий» человек. Однако юный Аян обещает превзойти своего наставника. Аян говорит о матросах: «Я владел бы ими, как владеют стаей собак». И «гуманист» А. Грин искренно любуется своим героем. Рассказ этот широко переиздаётся и неизменно включается в число избранных произведений А. Грина, равно как и ряд других реакционнейших новелл этого писателя.

Так, «надземность» возвышенного героя а произведениях А. Грина неизменно служит утверждению буржуазной идеологии.

Начав с отстаивания идеи человеческого неравенства и отрицания понятия Родины, А. Грин пришёл к человеконенавистничеству, к проповеди патологии и дегенера-тизма, к утверждению произвола в искусстве («Чёрный алмаз»), к литературщине и бульвару, к эпигонству, я имитации англоамериканской литературы убийств, ужасов и мистицизма.

Пресловутая «чистая» фантазия А. Грина, воинствующего реакционера, ведёт в его произведениях к распаду реальности художественного изображения.

Вспомним слова товарища А. А. Жданова, сказанные им на совещании деятелей советской музыки, в которых ясно и точно определено это явление распада: «Здесь начинается выход за пределы рационального, — говорил А. А, Жданов, — выход за пределы не только нормальных человеческих эмоций, но и за пределы нормального человеческого разума. Есть, правда, теперь модные «теории», которые утверждают, что патологическое состояние человека есть некая высшая форма и что шизофреники и параноики в своём бреду могут доходить до таких высот духа, до которых в нормальном состоянии обычный человек никогда дойти не может. Эти «теории», конечно, не случайны. Они очень характерны для эпохи загнивания и разложения буржуазной культуры. Но оставим все эти «изыски» сумасшедшим…»*

* «Совещание деятелей советской музыки n ЦК БКП(б)». Изд. «Правда», М., 1948, стр. 143.

Произведения А. Грина — это, конечно, явление распада искусства. Распад неизбежен, как результат утверждения реакционных идей, человеко- и народоненавистничества. Это демонстрирует декадентско-патологическое творчество А. Г рина — писателя, уничтожившего себя как художника и превратившегося в третьесортного эпигона западноевропейской литературы.

6. ЭПИГОНСТВО ВМЕСТО НОВАТОРСТВА

Незадолго до своей смерти А. Грин написал рассказ «Акварель», который кое-кто из критиков пытался объявить чуть ли не переломом в творчестве писателя. На самом деле это программный рассказ, в котором А. Грин сформулировал свои реакционные воззрения на искусство.

Бедная прачка Бетси и её муж пропойца Клиссон, за которым она гонится, чтобы отнять украденные им на выпивку деньги, случайно вбегают в открытую дверь одного из городских домов и оказываются… на выставке акварелей. Они замечают, что всеобщее внимание посетителей привлекает картина, где изображена их собственная жалкая, нипьая лачуга. «Как хорош свет! Посмотрите на плющ!» — говорят посетители. Бедняки слышат зги слова восхищения и боятся, что люди увидят «пустые бутылки и узлы с грязным бельём». Но такова «сила» искусства, что никто не видит изнанки и ужаса их жизни. Бедняки решают, что жизнь не так уж плоха, и возвращаются умиротворённые к своей нищете и горю. Рассказ «Акварель»— это отрицание главного в искусстве — его действенной силы, могущества художественной правды, способности её пробудить в человеке мужество, силы для борьбы, А. Грин не написал рассказа о том, как искусство открыло глаза беднякам Бетой и Клиссону. Как, узнав правду, они задумались над тем, что так жить больше нельзя, что жизнь надо изменить. А. Грин и не мог написать ничего подобного. Писателю для этого надо было бы любить свой народ, верить в него. А. Грин провозгласил ещё раз примат иллюзии над реальностью. Искусство художника в «Акварели» сильно обманом. Иллюзия победила правду, ложь оплела бедняков, лишила их стремления даже помышлять об ином, лучшем: вот смысл «прославленного», «переломного» рассказа А. Грина.

Подобной «Акварелью» является всё творчество А. Грина, ненавидящего реальную правду жизни, вступившего с нею в борьбу. Откажитесь от родины, уверуйте в избранность «высшей» особи, сверхчеловека — аристократа духа, исполняйте его волю и вернитесь в ваши нищие лачуги, где «пустые бутылки и грязное бельё», живите в них и радуйтесь тому, что у вас есть, не думая ни о какой борьбе, ибо вы рождены быть внизу, а «избранный», капитан Грэй — наверху! — таково кредо А. Грина.

На истоптанных капитализмом путях, питаясь чужими мыслями, идеями и сюжетами, он не смог создать ничего оригинального, своего. А. Грин лишь повторял давно пройденные азы буржуазной литературы.

В. Маяковский хорошо сказал когда-то о Грине: «Осматриваю прилавок большого магазина «Бакинский рабочий». Всего умещается 47 книг… Из умещённых — 22 иностранных… Русский, так и то Грин. И то по возможности с иностранными действующими и лицами и местами»*.

* В, Маяковский. Собрание сочинений, 1941, т. X, стр. 202.

Слепо подражая всему иноземному, низкопоклонствуя перед Западом, А. Грин естественно ничего принципиально нового не внёс ни в русскую, ни в иностранную литературу, из которой он черпал своё «вдохновение». Перепевы Э. По, абстрагированные Уэллс и Брет-Гарт, обезличенный Стивенсон, патологизированный Конан-Дойль — вот его скудные литературнобесплодные «трофеи». Эту сторону творчества А. Грина в своё время правильно раскрыл Б. Соловьёв в своей статье «Иллюзия и действительность».

А. Грин откровенно связан с англоамериканской буржуазной литературой. Его творчество представляло собой двойное отражение, ибо оно отражало уже отражённое в американо-английской литературе, а не действительность. Вот почему, за отсутствием реальных аргументов, всякий, кто пытался утверждать оригинальность А. Грина, вынужден был прибегать, как это сделал М. Слонимский, к ничего не выражающим, «романтическим», туманным и расплывчатым объяснениям, что-де «Будь Александр Грин простым эпигоном, покорным подражателем, не стоило бы особенно долго и говорить о нём. Но этот мятежный писатель отличался глубоким своеобразием своего отчаяния, своих надежд и мечтаний. Его творчество окрашено в свой особый цвет». Согласимся, А. Грин действительно был не простым, а сложным эпигоном, особой окраски — сугубо реакционной. Он подражал сознательно, убеждённо, принципиально.

Произведения А. Грина, не связанные с жизнью революционной Отчизны, были растениями без корней. Они представляли собой плоскую имитацию англо-американской буржуазной литературы, повторение уже существующих образцов — сюжетов, мыслей, материала. Язык произведений А. Грина — это выхолощенный, обескровленный язык плохого, а иной раз просто неграмотного перевода с иностранного. Вот, например, образцы стиля писателя А. Грина, взятые наугад из высокоценимой апологетами А. Грина «Бегущей по волнам»: «Не раздумывайтесь (!) во мраке», — говорит Фрези Грант. — «Что вы здесь делаете, и сделалась (?) ли у вас — жена, которую вы искали?» «Эта собака сейчас лайнет (!). Она пустит (?) лай!».

Отрекшись от своего народа, космополит А Грин писал, словно переводя с английского русскими, но не по-русски звучащими словами: «Комиссар перешёл из одного состоя’ния в другое, — из состоянии запутанности к состоянию иметь здесь, против себя, подлинного преступника, которого считал туповатым .свидетелем, с апломбом чиновника, приписывающего каждый, даже невольный успех .влиянию своих личных качеств». Или в другом месте: «Я решил,— начал Бутлер, — когда сам несколько освоился с перенесением тяжести сцены, целиком обрушенной на него и бесповоротно очертившей тюрьму…»; «К девушке подбежали комиссары… создав атмосферу нетерпимого гвалта»; «Мысль иметь детей Гезу крайне поразила Бутлера»; «Капитан Гез, — сказал я, тщательно подбирая слова, чувствуя приступ ярости, не желая поддаваться гневу, но видя, что принуждён положить конец дерзкому вторжению, оборвать сцену, начинающую делать меня дураком в моих собственных глазах…»

В пресловутых «Алых парусах» А. Грин пишет: «Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде»; «Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечатление»; «Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась» (!). Вот другие образчики «тончайшего письма» А. Грина, взятые из его произведений: «в руках держала она колоссальный веер, не подвергая его, однако, опасности треснуть движениями мощных дланей»; «чужие друг другу люди так же мало знали взаимно о себе, как при первой встрече»; или: «Помедлив полчаса, гвалт продолжался до конца дня»; «Она не думала, чтобы вполне сложившийся темперамент, наклонности и образ жизни могли отбросить себя». Все эти и бесчисленное множество других примеров свидетельствуют о том, что это косноязычие — стиль А. Грина. А между тем именно стиль его вызывал бурные восторги почитателей А. Грина: «нет ничего случайного и неряшливого в языке лучших произведений Грнна. Стиль Грина… остаётся всегда спокойным, ровным, лишённым безвкусного вычура, выспренной риторики… особенность его манеры… роднит лучшие его произведения с народными сказками», — пытался убедить читателя М. Слонимский.

Критики-эстеты, захлёбываясь, превозносили гриновские литературные упражнения, призывали советских писателей учиться у него мастерству. Поистине надо было совершенно утратить чувство объективности, чтобы эти упражнения зачислять в разряд высокой литературы, изымая их из обычной бульварной стряпни, столь продуктивно размножаемой всякими «шестипенсовыми» изданиями. Дело дошло до того, что А. Грина пытались ставить в один ряд с величайшим русским поэтом. Так например, К. Паустовский писал: «Целая плеяда писателей и исследователей пыталась передать необыкновенное шестое ощущение, которое можно назвать «чувством моря». О море писали Байрон, Пушкин, Джек Лондон, Конрад, Новиков-Прибой, Гейне, Мопассан, Фритьоф Нансен и Джемс Кук. Все они воспринимали море по-разному, но ни у одного из них не шумят и не переливаются на страницах такие праздничные моря, как у Грина». И не приходит на ум писателю К. Паустовскому, насколько чудовищно подобное сравнение.

Шумиха и возня вокруг имени А. Грина способствовала утверждению ложного представления о том, что формалисты и представители «чистого искусства» являются якобы знатоками и мастерами слова. Эта ложь опровергается их собственной литературной практикой. Лишённые чувства народности и идейной целеустремлённости, они вынуждены были подменить истинное искусство пустопорожней болтовнёй, словесной эквилибристикой.

«Общечеловеческое искусство», якобы стоящее вне политики, на поверку неизменно оказывается тенденциозным и реакционным.

Творческая судьба А. Грина, этого убеждённого космополита и буржуазного реакционера, весьма показательна. Следование реакционным заветам буржуазной эстетики разрушает искусство, губит творца, превращая его в холодного ремесленника или ловкого фокусника, в эпигона, перепевающего чужие произведения, вместо того чтобы прокладывать новые пути в литературе.

Мастерство художника неразрывно связано с его мировоззрением, определяется им. Новаторство возможно лишь там, где наличествует смелая революционная мысль, глубокая идейность и преданность художника своей родине и народу.

Источник: «Новый мир», № 1. 1950.

Весьма интересный взгляд и очень точный, если подумать. Подростковые симпатии к Грину действительно меркнут перед реальностью.

И вообще все это очень соответствует и сказаниям Роулинг про гарринашеговсепоттера.

Ныне, кстати, у А. Грина появился достойный преемник: некто А. Полярный