В 1992 году в либеральном журнале “Иностранная литература” были опубликованы главы из книги Эдварда Бэра про Чаушеску. Текст заслуживает внимания, при том что воспринимать его нужно очень осторожно.

Эдвард Бэр (Edward Behr) — британский журналист, военный корреспондент и писатель, известный своими биографиями, книгами по международной политике и мемуарами. Он родился в 1926 году и умер в 2007 году. В своей карьере он работал для таких изданий, как Newsweek, Time и Le Figaro, освещая события в разных точках мира, включая Вьетнам, Китай, Африку и Восточную Европу.

Одна из его известных книг — “Kiss the Hand You Cannot Bite: The Rise and Fall of the Ceausescus” (в переводе на русский — «Целуй руку, которую не можешь укусить»), посвящённая Николае и Елене Чаушеску. В ней Бэр исследует путь румынского диктатора к власти, механизм культа личности, коррупцию и жестокость режима, а также его крах в декабре 1989 года.

Перевод с английского И. Прохоровой

Вступительная статья Н. Морозова

Взлет и падение Гения Карпат

«Долой сапожника! Долой сапожника!» — ревела многотысячная толпа на площади между королевским дворцом и зданием ЦК РКП в Бухаресте. Еще несколько минут — ив главном штабе румынских коммунистов зазвенели разбитые стекла, тяжелые кованые двери распахнулись, и поток людей хлынул внутрь. Человеческие фигуры замелькали в окнах, высыпали на балкон, с которого еще вчера диктатор угрожал «хулиганам Тимишоары» всевозможными карами. В этот момент с крыши левого крыла здания послышался нарастающий гул, в воздух поднялся вертолет и, сделав крутой вираж над одной из боковых улиц, скрылся из виду. Шло 22 декабря 1989 года, и мало кто из находившихся тогда на площади людей, включая и меня самого, мог предполагать, что в эти секунды завершилась более чем полувековая политическая карьера Николае Чаушеску.

Безраздельно и самодержавно правивший 20-миллионным государством диктатор был вынужден спасаться от народного гнева на попутных автомашинах, просить о помощи случайных прохожих — бесславный и странный конец. Петлявший, как заяц, по проселочным дорогам Румынии, арестованный обыкновенным милиционером и расстрелянный у кафельной стены солдатской уборной, Чаушеску закончил свои дни, казалось бы, в полном соответствии с известной сентенцией: «Высота падения равна низости возвышения».

Впрочем, о последних перипетиях покинутого всеми румынского диктатора читатель узнает из книги ветерана американской журналистики Эдварда Бэра. Работавший военным корреспондентом в Алжире, Бейруте, Конго и Вьетнаме, он известен, главным образом, работами в популярном на Западе историко-документальном жанре. Э. Бэр участвовал в создании трехсерийного фильма «Красная династия» о трагическом пути китайского коммунизма, который был широко показан в США и Великобритании. Его книга «Хирохито» в «Нью-Йорк тайме» была названа «одной из самых значительных книг года», а «Последний император» стал бестселлером — получил премию Гутенберга в 1988 году и послужил основой для известного фильма Бертолуччи. В настоящее время Э. Бэр живет в Париже, он — редактор по проблемам европейской культуры журнала «Ньюсуик».

Следует указать, что в журнальном варианте книги Э. Бэра выпущена часть, в которой он рассказывает об историческом пути румынского народа, а также о карьере Чаушеску до чехословацких событий 1968 года.

Поэтому свою задачу я вижу в том, чтобы по возможности дополнить книгу Э. Бэра некоторыми сведениями для советского читателя и поделиться соображениями, навеянными драматическими событиями, очевидцем которых мне довелось стать.

Возможно, некоторого пояснения требует название книги — «Целуй руку, которую не можешь укусить». Именно безразличие румын позволило культу личности Чаушеску достичь столь гротескных масштабов. И здесь мы неизбежно приходим к щекотливому и, как правило, неблагодарному вопросу о сформированном историей национальном румынском характере. Э. Бэр пишет о «раболепии перед властью», «въевшейся традиции лицемерия», «укоренившейся привычке к коррупции». Даже если по сути он и прав, этому его суждению явно не хватает нюансов.

Стиснутая между тремя империями — оттоманской, австро-венгерской и царской — маленькая Румыния была страной, которая, по выражению летописца Григоре Уреке, «находилась по пути всех бед». Объективные условия вынуждали страну избегать лобовых столкновений с соседя ми-гигантами, гибко лавировать между ними, менять союзников в зависимости от меняющихся обстоятельств. Цель была достигнута: Румыния, в отличие, например, от многострадальной Польши, сохранила свою государственность. Платой за это, однако, стало «своеобразное» отношение румын к политике. Помню, в доверительной беседе один маститый румынский публицист снисходительно заметил мне: «Молодой человек, здесь, на Балканах, нет политики, а только политиканство!» Так или иначе, все эти соображения — лишь фон истории, который дает возможность для объяснения определенных реалий, но не может служить поводом для неуместных оценок или ярлыков.

Николае Чаушеску родился 26 января 1918 года в олтенском селе Ско-рничешти, где был одним из десяти детей крестьянина Андруцэ. Кстати, олтенцы пользуются в Румынии репутацией хитрых и пронырливых людей, способных околпачить кого угодно. Закончив начальную школу, он впервые приехал в столицу в 11 лет. Свой, как говорится, трудовой путь Чаушеску действительно начал подмастерьем сапожника. Еще несколько лет назад в районе Северного вокзала друзья украдкой показывали мне полутемный подвал, где подбивал каблуки мальчишка, которого газеты через несколько десятилетий станут называть «Гением Карпат».

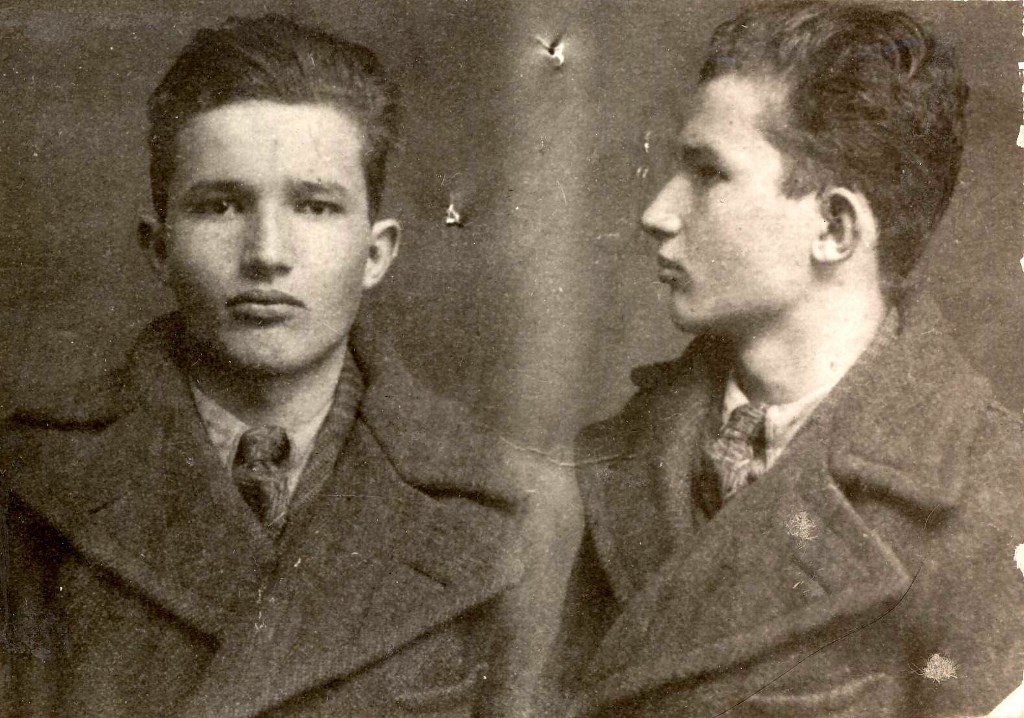

Между тем Чаушеску вовсе не манили секреты слишком прозаического сапожного ремесла, и поэтому большую часть своего времени 15-летний член Союза коммунистической молодежи проводил на уличных демонстрациях, которые в предвоенный период буквально сотрясали страну. Впервые он был схвачен полицией в 1933 году, а затем аресты следовали один за другим. Чаушеску познакомился со всеми румынскими тюрьмами: Дофтана, Жилава, Карансебеш, Вэкэрешть,— которые и стали его «коммунистическими университетами».

Любопытно и поучительно сегодня сравнить посвященные Чаушеску агиографические тексты «золотой эпохи» и «разоблачительные» статьи послереволюционного периода. Разница между панегириком и памфлетом, к удивлению многих, оказалась не столь уж велика: пересмотру подлежали оценки, интерпретации, эпитеты, которыми наделялся бывший вождь, факты же в большинстве своем остались неизменными. Так, если автор одной из «официальных» биографий Чаушеску француз М.-П. Амле объясняет его поведение в юности «пламенным темпераментом революционера», то бывшие «коммунисты-подельщики», обильно делящиеся сейчас воспоминаниями на страницах газет,— дурным характером и непомерным тщеславием. Суть же остается прежней: Чаушеску твердо сделал свой выбор в ранней юности и последовательно продвигался по избранному пути всю жизнь. Естественно, моральными предрассудками будущий диктатор особенно себя не обременял — ну, а кто из коммунистов заботился о «чистоте рук»?

«Чаушеску постоянно находился во взвинченном, взбудораженном состоянии,— рассказывал, например, один из его бывших соратников М. Попеску.— То он ни с кем не разговаривал, то вдруг взрывался потоком ругательств». Многие отмечали отчаянное стремление Чаушеску любой ценой привлечь к себе внимание, быть замеченным. Ему удалось преодолеть врожденный дефект речи (позднее управление по дезинформации Секуритате распространяло слух, что шепелявость Чаушеску была результатом побоев в охранке, во время которых он будто бы прикусил язык). Мешала, однако, нехватка образования. Николае с трудом формулировал мысли, зато проявлял патетическое стремление «повысить идеологический уровень». «Чаушеску был ограниченным коммунистом-энтузиастом, который сам верил в проповедуемые им глупости,— утверждает Ш. Костял, которому довелось сидеть с Чаушеску в одной камере.— Это выглядело достаточно странно, и поэтому большинство заключенных избегали его».

В прошедшем по экранам в «золотую эпоху» румынском художественном кинофильме «Юность героя», как и в продолжившей киноэпопею «Освобождение» советской ленте «Солдаты свободы», Чаушеску показан бесспорным лидером коммунистов, хотя, в сущности, в тот период он лишь начинал входить в доверие к «баронам» партии. По свидетельству современников, в исторических трудах последнего времени чрезмерно преувеличена его роль на брашовском процессе коммунистов в 1936 году, а также в организации первомайской манифестации 1939 года.

Практически все военные годы будущий диктатор провел в тюрьме. Хотя срок истек 1 августа 1943 года, все политзаключенные были оставлены в «административном заключении» в лагере Тыргу-Жиу до окончания войны. Следует упомянуть, что там был не концлёгерь, как утверждается в румынской исторической литературе, а лагерь для беженцев и военнопленных. Причем режим пребывания в нем по мере того, как чаша весов на фронте постепенно склонялась на сторону союзников, становился все более либеральным. Заключенные трудились в небольших мастерских, где им полагалась и зарплата, а отдельные бригады даже откомандировывались на работы за пределы лагеря. Начальник нередко приглашал коммунистов в свой кабинет, чтобы они могли послушать радио, администрация даже организовывала им побеги. Иметь наготове «резервную команду» политиков с противоположными убеждениями — на случай резкого поворота событий — отвечало традициям румынской политики. Так было во время первой мировой войны, так было и во время второй: чем стремительнее продвигалась Советская Армия на запад, тем чаще Антонеску размышлял о возможности союза с компартией. В лагере коммунисты были сгруппированы в бараке № 8, где старостой был Г. Георгиу-Деж, который, впрочем, имел отдельное жилье. Вообще Деж — старейший заключенный-коммунист в Румынии — был весьма влиятельной фигурой в лагере. Утверждают, что Чаушеску исполнял при нем роль денщика или адъютанта, в частности, нередко совершал «вылазки» за колючую проволоку специально за любимым вином Дежа — красным «Сымбурешть». Так или иначе, но именно эта не вполне благовидная роль позволила Чаушеску войти в доверие к «первому коммунисту страны», приблизиться к кругу партийных «баронов» и впервые прикоснуться к реальной, находящейся «по ту сторону добра и зла» борьбе за власть.

Незадолго до дворцового переворота 23 августа 1944 года, который получил в «чаушистской» официальной историографии помпезное название «антифашистской и антиимпериалистической революции социального и национального освобождения», 26-летний Чаушеску вышел на свободу. Как-то листая подшивку «Скын-тейи» за тот год, я наткнулся на его выступление на митинге по случаю вступления в Бухарест частей советской армии. Помню, меня удивило, что уже в этом документе явственно просматривалось сдержанное отношение к СССР, мелькнуло слово «независимость»…

Здесь следует отметить, что румынская компартия в довоенный период была расколота на два крыла: «национальное» (Георге Георгиу-Деж, Георге Апостол, Лукрециу Пэтрэшкану) и «московское», состоявшее в основном из работников Коминтерна (Ана Паукер, Василе Лука, Иосиф Кишиневский). До 23 августа 1944 года’ вся РКП насчитывала менее тысячи членов, но известно, что сила партии измеряется не только количеством ее сторонников. Прибывшая в Румынию А. Паукер в те бурные дни выразила убежденность, что компартия вскоре станет правящей в стране, а в ответ на удивление собеседника заявила: «Во время отдыха советской армии в Румынии партия увеличит свои ряды на тысячи и десятки тысяч человек!» Она, по-видимому, знала, что говорила: уже к концу 1947 года РКП выросла до 803 831 человека. Понятно, что реальная власть в партийном руководстве принадлежала поначалу «московской» фракции, хотя из тактических соображений Сталин выдвинул на первый план «национал-коммуниста» Дежа, несмотря на то, что тот еще в 1944 году опубликовал брошюру «Румынская политика», одно название которой должно было в глазах Отца народов выглядеть подозрительно.

После войны Чаушеску с головой уходит в работу. Хотя он пока и остается на вторых ролях, но все же неуклонно взбирается к вершине пирамиды власти. Немедленно после выхода из лагеря он — генеральный секретарь СКМ; на национальной конференции РКП в октябре 1945 года его избирают в состав ЦК партии, а еще через год — депутатом парламента. С 1948 года он — заместитель министра сельского хозяйства, а с 1950 года — заместитель министра национальной обороны в чине генерал-лейтенанта, начальник высшего политического управления армии. Перед этим он закончил восьмимесячные курсы в Академии имени М. Фрунзе в Москве — факт, о котором авторы официальных биографий предпочитают не упоминать. Это, несомненно, объясняется неприязнью, которую Чаушеску всегда питал к СССР. Так, он категорически отказывался изучать русский язык, прибегая к услугам переводчика. Он же несколько лет спустя поставит многочисленных кадровых офицеров, имевших в свое время неосторожность обрести спутницу жизни в СССР, перед необходимостью выбора: развод или отставка. А генералу Костялу, оказавшемуся в таком положении, он заявил: «Чтобы целоваться и рожать детей, вполне достаточно и румынок!» Многочисленные свидетели отмечают, что из-за пробелов в образовании Чаушеску с трудом мог составить рутинный официальный рапорт. Он угодничал перед начальством, был надменен и груб с подчиненными. Читал он лишь «Скынтейю» и партийные пропагандистские брошюры.

Болезнь Сталина и развязанная им в 50-е годы антисемитская кампания способствовали падению престижа «коминтерновцев» в РКП. В 1952 году «фракционная группа» А. Паукер и В. Луки окончательно устранена с пути, а в июне этого же года сформирован новый секретариат ЦК РКП, где преобладали представители национального крыла. Впервые в эту партийную элиту вошел и Чаушеску. А в 1955 году он занял ключевой пост члена Политбюро, отвечающего за кадровые вопросы.

После смерти Сталина советско-румынские разногласия обостряются. В ходе «десталинизации» Хрущев пытается сменить лидеров в восточноевропейских странах-сателлитах. Деж принимает ответные меры: казнит единственного соперника— Л. Пэтрэшкану, навесив ему ярлык «агента империализма». На партийном съезде в 1955 году впервые открыто говорится о «румынском пути к социализму», но очевидно, что новоявленную независимость Румынии питало стремление Дежа удержаться у власти, а не защита национальных интересов. В 1964 году в советском журнале «Экономическая жизнь» была помещена статья некоего Валева, в которой излагался план создания «межгосударственного экономического комплекса в зоне нижнего Дуная». Эта сугубо академическая публикация дала румынскому руководству повод для резкой отповеди и последующего развязывания националистической кампании. Глубинную причину этого кризиса многие румынские историки сегодня усматривают в том, что после событий 1956 года, когда стало ясно, что опираться исключительно на Советскую Армию неблагоразумно, режим лихорадочно старался обрести социальную базу внутри страны. Из двух возможных путей — построение потребительского «гуляш-социализма» или утверждение безудержного национализма — румынские руководители выбирают второй. Своеобразным закреплением этого выбора становится знаменитая «Декларация о независимости», опубликованная в апреле 1964 года.

Таким образом, именно Деж, а вовсе не Чаушеску положил начало «особому курсу» Румынии, который превратил страну в enfant terrible Варшавского Договора. А в 1965 году Деж внезапно умирает, и начинается борьба за «кафтан» генсека. Поднаторевшие в политических интригах «бароны», которые схлестнулись у гроба Дежа, боялись друг друга и поэтому сошлись на безобидной, всех устраивавшей кандидатуре Чаушеску. Они рассчитывали, что он станет послушной марионеткой в их руках и рассматривали его назначение как временное. Но, как известно, временные решения — самые долговечные…

Чаушеску сполна использовал свой шанс. Либеральной политикой он привлек на свою сторону интеллигенцию, а национализмом — широкие массы населения. В 1967 году к нему переходит и пост председателя Государственного Совета. «Звездным часом» Чаушеску стала «пражская весна» 1968 года, когда, открыто осудив вооруженную интервенцию войск Варшавского Договора в Чехословакию, он обрел беспрецедентный авторитет, которым не замедлил воспользоваться для укрепления личной власти. Уже на X съезде РКП в 1969 году две трети Политбюро составляли лица, выдвинутые в высшие эшелоны власти самим Чаушеску, а позднее вступает в действие знаменитый принцип «ротации кадров», который позволял ему единолично формулировать состав руководящих органов страны.

Последнего соперника — И. Г. Маурера — он убрал с политической арены в 1974 году. Предметом спора были степень централизации управления, а также темпы и масштаб индустриализации. Столкнулись рациональная и амбициозная концепции дальнейшего развития страны, и победил, увы, экономический национализм. С державным скипетром в руке Чаушеску в марте того же года принимает присягу президента Румынии, и страна начинает стремительно погружаться в маразм культа личности. Еженедельно президент выступает на многотысячных митингах с речами, на руководителей всех звеньев обрушивается лавина «ценных указаний». Занятно, что тексты выступлений для Чаушеску, который, видимо — из кокетства, не желал носить очки, печатались на специальной машинке с большими буквами, которой, по слухам, пользовался Гитлер.

Вновь были введены продовольственные карточки, отмененные в 1954 году, и разработана «программа научного питания». В административном порядке были запрещены контакты с иностранцами и принят новый закон о переходе границы, подобный аналогичным законодательным актам в хонеккеровской ГДР. Обладателям пишущих машинок было вменено в обязанность регистрировать их в милиции, а администраторам ресторанов — снять с окон шторы. Археологи оповестили мир о находке в селе Скорничешти — там были раскопаны останки первого в Европе homo sapiens — australonthropus olteniensis. После нескольких неудачных попыток распустить Союз писателей был принят четырехлетний план развития литературы, при помощи которого Чаушеску, вероятно, надеялся набросить намордник на главную оппозиционную силу в стране. Интересно, что Чаушеску, страдавший, по-видимому, своеобразным комплексом, претендовал, чтобы его считали интеллектуалом: говорят, будто он даже «прошелся» собственным пером по государственному гимну Румынии, оставив в нем следы своего косноязычия…

Наряду со специально распускаемыми Секуритате слухами о Чаушеску таковые рождались и спонтанно. Так, рассказывали, что в юности Чаушеску был арестован «по уголовке», будто Деж «опускал» его в лагере Тыргу-Жиу, якобы в последние годы стареющий диктатор переливал себе кровь младенцев, содержавшихся в специальных яслях. Подобные «истории», рассчитанные на падких до ужасов обывателей, тем не менее создавали вокруг Чаушеску, который превращался в своего рода литературный персонаж, жутковато-гротескную ауру.

Культ личности носил классический клановый характер. Братья Чаушеску занимали достаточно высокие посты в ключевых секторах румынского общества: Илие возглавлял политическое управление армии в чине генерала и «баловался» историческими исследованиями, Ион был заместителем министра сельского хозяйства, Марин — торгпредом Румынии в Вене, Андруцэ — начальником школы Секуритате, Флоря — одним из ведущих журналистов «Скынтейи».

Любопытно, что жизненный путь Чаушеску не раз пересекался с судьбой его преемника на президентском посту — Иона Илиеску. Так, существует фотография 30-х годов, на которой будущий диктатор запечатлен в обществе заметного деятеля рабочего движения страны, отца нынешнего президента — Александру Илиеску. В 1939 г. коммунистический праздник, на котором, как гласит легенда, Елена Петреску (будущая супруга Чаушеску) была избрана «королевой труда», организовывался в рамках проводившейся РКП кампании за освобождение Ефтимие Илиеску — дяди сегодняшнего главы румынского государства.

Сам же Ион Илиеску появился на политической арене в конце 50-х годов в роли одного из лидеров Союза коммунистической молодежи. Э. Бэр пишет, что он отличался особой беспощадностью в охоте за «отпрысками контрреволюционной буржуазии» среди студенчества и быстрой карьерой в РКП обязан лично Н. Чаушеску. Сам же президент в многочисленных после декабря интервью неоднократно утверждал, что именно чересчур мягкие методы работы с молодежью навлекли на него обвинения в «интеллектуализме» и в конце концов привели к опале. После декабрьской революции оппозиционные газеты не раз публиковали архивные фотографии, изображавшие обоих государственных деятелей вместе, и на них трудно было заметить какие-либо признаки разногласий. Особенно популярно было фото, на котором Чаушеску и Илиеску с увлечением предаются игре в серсо.

Справедливости ради следует сказать, что о разногласиях между Илиеску и Чаушеску можно вести речь лишь после 1971 года, когда после поездки в КНР и КНДР генсек решил развернуть в Румынии «культурную мини-революцию». Тогда Илиеску и был отправлен в «ссылку» — первым секретарем тимишоарского укома РКП, затем — ясского. Следующее понижение — пост председателя Совета по водному хозяйству (Илиеску закончил Московский энергетический институт по специальности инженер-гидростроитель). И наконец — должность директора издательства технической литературы в Бухаресте, на которой он и встретил декабрь 1989-го.

Здесь уместно задержаться на одной специфической особенности румынской разновидности тоталитаризма: оппоненты Чаушеску — Трофин, Никулеску-Мизил, Илиеску — хотя и теряли позиции в партийной иерархии, но никогда не арестовывались, не допрашивались, не подвергались репрессиям.

В глазах Запада в последние годы Чаушеску был подлинным исчадием ада, кровожадным тираном, вампиром, сошедшим с киноленты о Дракуле. Между тем годы его правления характеризуются не столько жестокостью, сколько довольно мелочным коварством. Секуритате достаточно было массированно распустить слух о том, что все телефоны прослушиваются,— и у парализованных страхом местных диссидентов опускались руки. Именно из-за отсутствия сопротивления Чаушеску и пришел в последние годы к выводу, что ему все позволено,— «мамалыга не взрывается». Именно здесь первопричина тех испытаний, которые выпали на долю румынского народа в «золотую эпоху».

Говорят, будто в последние годы Чаушеску впал в паранойю. Но он не столько был безумным, сколько потерял контакт с реальностью, пал жертвой льстивой и отфильтрованной по приказу его жены информации. Уже из транслировавшихся по телевидению судебных процессов над офицерами Секуритате было видно, какое разложение царило даже в репрессивном аппарате. «Режим Чаушеску на последнем этапе был не жестоким, а смешным,— сказал мне видный румынский журналист Ион Кристою.— Он походил на Австро-Венгерскую империю, описанную Гашеком. Централизованное управление было доведено до абсурда, вплоть до того, что Чаушеску сам определял длину иголок, высоту зданий и формат журналов. Комиссия из десяти человек во главе с секретарем ЦК ежедневно до эфира просматривала всю телепрограмму, а потом этот несчастный секретарь не спал всю ночь, так как Елена Чаушеску могла устроить скандал из-за того, что некая певица вышла на сцену в платье с цветочками!»

И все же Чаушеску практически никогда не прибегал к насилию, если мог достигнуть цели иным способом —запугиванием, обманом, коррупцией. По крайней мере, до последних лет он придерживался мудрого правила: не создавать мучеников. С другой стороны — и бывшие соратники чувствовали себя как бы «в резерве», были заложниками собственных надежд на возвращение, а значит — оставались сообщниками диктатора. Такая форма контроля над обществом оказалась гораздо эффективнее, чем жестокость Дежа. «Несомненно, диктатор инстинктивно чувствовал, что эта двусмысленная форма репрессий больше отвечает национальному темпераменту»,— пишет Э. Бэр.

Помню, как в рождественский вечер 1989 года я сидел за праздничным столом у румынских друзей, и вдруг на телеэкране диктор патетически провозгласил: «Антихрист умер на Рождество!» Замелькали видеокадры, снятые во время суда над Чаушеску. Мы стали жадно вглядываться в экран, чтобы хотя бы по его поведению в последние минуты понять: каким был этот человек. И мы увидели полное самообладание, непреклонный характер, презрение к смерти. Чаушеску остается неоднозначной фигурой в румынской истории — одинаково далекой как от славословий «золотой эпохи», так и от последекабрьской брани в его адрес. Он — плоть от плоти своей эпохи и своего народа, и многие могут смотреться в него, как в зеркало. Недаром газета «Ромынул» не так давно опубликовала интервью с одним из военных, приведших приговор в исполнение, под красноречивым заголовком «Казнен человек или цивилизация?».

И сегодня тень Чаушеску витает над Румынией. Всего несколько месяцев прошло после казни — и стали проводиться демонстрации под его портретами. Выходят газеты, ведущие яростную кампанию за реабилитацию его имени. А на безымянной могиле на бухарестском кладбище Генча постоянно лежат живые цветы. Но главное: Румынию по-прежнему разъедает сотканная Чаушеску атмосфера всеобщего недоверия и страха. Поэтому, может быть, пока еще рано говорить о конце «эпохи Чаушеску»?

Конец

Подготовка к последнему публичному выступлению Николае Чаушеску велась в полном согласии с давно освященной традицией. Накануне вечером несколько тысяч «проверенных» рабочих были свезены на автобусах в Бухарест, где и провели ночь в заводских общежитиях и гостиницах под неусыпным надзором партии. Утром 21 декабря, пока толпа прибывала, две партийные шестерки, в чью обязанность входило воодушевлять собравшихся, привычно заклеймили «контрреволюционных подстрекателей», ответственных за все беды Румынии, и вновь подтвердили свою несокрушимую верность Кондукатору. Стоя на балконе здания ЦК, расположенного в центре Бухареста, Чаушеску, окруженный ощетинившейся армией микрофонов, начал свою речь. Она лилась под привычный аккомпанемент «стихийного» волнения масс — верноподданнических лозунгов «застрельщиков» и послушных, заученных аплодисментов, завершавших банальные, набившие за последние годы оскомину фразы о торжестве «научного социализма» и блестящих достижениях Румынии во всех мыслимых областях.

Так продолжалось минут восемь, и вдруг где-то в глубине 100-тысячной толпы началось волнение совсем иного рода: послышались святотатственные свист и шиканье, а затем скандирование «Ти-ми-шо-а-ра» (в Тимишоаре всего несколько дней назад антиправительственные манифестации закончились человеческими жертвами и беспорядками).

Румынское телевидение, благодаря неподвижно установленным в нескольких точках площади камерам, продолжало трансляцию митинга. Взорвалось несколько гранат со слезоточивым газом, и гневный ропот толпы неудержимо нарастал: раздались крики «Чаушеску, народ — это мы!», «Долой убийц!», «Румыния, – проснись!» и воодушевленное пение запрещенных довоенных патриотических песен. Все это телекамеры передали в эфир, они же зафиксировали и замешательство на балконе: запинающегося, сбитого с толку Чаушеску и его жену Елену, прошептавшую: «Пообещай им что-нибудь».

Явно обеспокоенный, Чаушеску прервал брань в адрес хулиганов и всенародно возвестил о повышении заработной платы, пенсий и денежных пособий малоимущим семьям, а также об увеличении студенческих стипендий «на 10 лей» (что по рыночному валютному курсу составляло тогда 2—3 американских цента). Шум и свист усилились, и Чаушеску, абсолютно не готовый к подобному поведению толпы, вообще замолчал.

В телекамерах отразился его озадаченный, затравленный взгляд. Телезрители увидели, как плотный человек в военной форме подошел к Чаушеску, взял его под руку и увел с балкона. Непостижимым образом, именно в этот самый момент экраны погасли, когда же, три минуты спустя, они заработали снова, перед зданием ЦК уже бушевал кромешный ад.

Новости о случившемся мгновенно разлетелись по всему Бухаресту, и тысячи людей высыпали на улицы города. «Мы стазу поняли, что это конец,— рассказывала музейная работница Михаэла Филип, смотревшая последнее выступление Чаушеску по телевидению.— Весь город был охвачен волнением». Манифестации продолжались всю ночь, и тогда же снайперы из Секуритате принялись стрелять в людей без разбору. В ту ночь в бухарестские больницы поступило 85 человек с огнестрельными ранениями, убитых было еще больше. Как и в Тимишоаре, молва преувеличила количество жертв в десять, в двадцать, в сотню раз. Невзирая на стрельбу, людские толпы скопились вокруг партийных зданий, на Университетской площади (между старым зданием университета и гостиницей «Интерконтиненталь») и перед румынским телецентром, расположенным в тихом предместье Бухареста. Стрельба продолжалась всю ночь, но определить, кто виновник — убийцы из Секуритате или им вторят также и армейские подразделения,— было совершенно невозможно. Царила полнейшая неразбериха, усугубляемая еще и тем, что некоторые части тайной полиции носили военную форму. Ходили упорные слухи, что Чаушеску бросил в бой десантно-диверсионный отряд, укомплектованный арабами, проходившими под руководством Секуритате «военно-террористическую» подготовку в Румынии. Слух этот так и не подтвердился, но он отражал типично атавистический рефлекс: ну конечно же, снайперы, убивающие без разбору людей на улицах, не могут быть румынами…

Тогда еще мало кто знал, что основная масса и без того колеблющихся румынских вооруженных сил (за исключением лишь некоторых подразделений Секуритате) перешла в ту ночь на сторону демонстрантов. Этому предшествовали следующие события: 16 декабря, после нескольких недель крайней напряженности, в Тимишоаре вспыхнули яростные антиправительственные демонстрации. На следующий день (17 декабря) Чаушеску обвинил министра обороны Василе Милю в неповиновении и пригрозил ему отставкой в случае, если он не отдаст румынским войскам приказ стрелять в народ. Генерал вроде бы подчинился, но, как оказалось, только в присутствии Чаушеску. Он не издал приказа — и к вечеру 21 декабря… был обнаружен мертвым; официальная версия назвала это «самоубийством», неофициальная — расправой, санкционированной Чаушеску. Даже спустя месяцы подлинные обстоятельства его смерти оставались невыясненными. Несомненно было только одно — смерть Мили заставила высший командный состав всех трех родов войск осознать (если они еще не сделали этого), что отныне Чаушеску — битая карта. Глава Секуритате, генерал Юлиан Влад, по-видимому, уже пришел к подобному заключению. Утром 22 декабря, т. е. на следующий день после злополучного выступления Чаушеску, солдат, взобравшись на танк, стоявший на Университетской площади, демонстративно отстегнул магазин от автомата и помахал ими толпе. С этого момента по всей Румынии пронесся новый клич: «Армия — с нами».

В то утро людская толпа все еще заполняла площадь у здания ЦК, и, что уже совершенно непостижимо, муж и жена Чаушеску все еще находились внутри здания. Они провели здесь ночь, обсуждая ситуацию со своим штабом. Дворня оставалась здесь же. Как рассказывал позднее один из членов свиты, каждый следил за каждым; если бы кто-нибудь ушел, его бы сразу записали в предатели. Ни генерал Влад, ни другие ренегаты ни малейшим намеком не выдали, что уже списали Чаушеску со счетов. Давно поднаторевшему в искусстве подхалимажа Владу не стоило большого труда скрывать свои подлинные чувства. По правде говоря, «засветиться» на том, что он считает положение Чаушеску безнадежным, действительно было слишком рискованно, поскольку многие из приближенных Кондукатора все еще не осознавали масштабов происходящего. Во всяком случае, им были хорошо известны маниакальная забота вождя о личной безопасности и колоссальные меры предосторожности, принятые для того, чтобы ничто не могло застать его врасплох. Для защиты Чаушеску были созданы подразделение войск специального назначения («команда Альфа») и отборные части из сверхсрочников. Как вскоре стало известно мировой общественности, разветвленная сеть подземных туннелей (некоторые из них представляли собой модифицированную канализационную систему) соединяла резиденцию Чаушеску с партийными канцеляриями, оснащенными пультами связи, спальнями и бункерами. Супруги вполне могли воспользоваться этой подземной системой кроличьих ходов и благополучно покинуть Бухарест. Почему они так долго оставались в здании ЦК, не предпринимая попыток к бегству, и почему они в итоге предпочли бежать вертолетом и практически без охраны, хотя 80 отборных солдат, спрятанных в подвалах их постоянной бухарестской резиденции — Весеннего дворца — были приведены в состояние боевой готовности, остается загадкой, объяснить которую могли бы только сами Николае и Елена.

22 декабря, в 11 часов 28 минут, над Бухарестом закружили первые вертолеты, и один из них завис над зданием ЦК, опустившись затем на крышу. Вертолеты, решили внизу демонстранты, принадлежат Секуритате и сейчас откроют огонь. В толпе возникла паника, некоторые из митингующих стали убегать по боковым улицам, зато другие, воодушевленные пассивностью армии, которая в своем большинстве явно симпатизировала восставшим, бросились на штурм здания ЦК.

Севший на крышу вертолет не принадлежал Секуритате. Командир экипажа, личный пилот Чаушеску с 1980 года подполковник Василе Малу-цан, 15 минут назад получил приказ доставить супругов в безопасное место. «Мне было приказано опуститься на крышу ЦК и ждать,— рассказывал потом Малуцан.— Первоначально предполагалось послать четыре вертолета, три из которых были зарезервированы для вывоза правительства. Пятый уже был в воздухе и разбрасывал над толпой листовки, призывающие не поддаваться на «империалистические провокации». Приказ, данный трем вертолетам, был затем отменен, и я тоже подумывал о том, чтобы как-нибудь тихонько улететь с крыши ЦК, не беря никого на борт. Но я заметил на близлежащих крышах снайперов из Секуритате и боялся, что они меня подстрелят, если увидят, что я улетаю пустым.

Я запросил базу: «Мне оставаться здесь?» Там ответили: «Да. Оставайся и жди». На крыше хватало места только двум вертолетам. Я спросил дежурящего на крыше охранника из Секуритате: «Почему они не идут?» Он ответил, что демонстранты ворвались в здание (что было правдой) и ведут переговоры с президентом (что было ложью)». Вероятно, ложь была непреднамеренной, скорее всего, это было предположение самого охранника или сведения, переданные ему по рации. Малуцан прекрасно понимал, что делается внизу, на площади, ибо находился на радиосвязи с военно-воздушной базой, откуда к нему поступала краткая информация о событиях, о которых большинство румын узнавало непосредственно по ТВ (румынское телевидение к этому времени опять работало и с завидным бесстрашием комментировало происходящее).

Николае и Елена совершили роковую ошибку, решив бежать не через подземный туннель, а с помощью вертолета. Очевидно, сам факт проникновения демонстрантов в цековское здание невольно подтолкнул их идти вверх, а не вниз, хотя специальный лифт мог в любой момент доставить их к подземному ходу. Сотни миллионов долларов были припрятаны в швейцарских банках, и по меньшей мере три страны — Иран, Китай и Албания — с радостью предоставили бы им убежище. Но из-за замешательства и паники, охвативших их утром 22 декабря, когда толпа ринулась на штурм здания (большинство мятежников даже не подозревало, что оба Чаушеску все еще были там), все хитроумные планы пошли прахом. Надо сказать, личный пилот — Малуцан — тоже приложил к этому руку.

По пути на крышу случилось дурное предзнаменование: лифт, достигнув последнего этажа, не открывался; в конце концов одному из охранников пришлось силой вышибать двери. Задыхающиеся, измученные и совершенно растерянные, бросились Николае и Елена на крышу в сопровождении двух телохранителей и двух самых верных приспешников: Мани Мэнеску (заместителя премьер-министра и одного из зятьев Чаушеску) и Эмиля Бобу (секретаря ЦК). Почти по пятам за ними (скорее почувствовал, нежели увидел Малуцан) уже шли первые демонстранты, ворвавшиеся в здание. «Вас слишком много»,— сказал Малуцан, но охваченные паникой люди не обратили на его слова никакого внимания. В этой ситуации доказывать, что вертолет с шестью пассажирами на борту и с полным заправочным баком сильно перегружен, было бессмысленно, и Малуцан взлетел, едва-едва оторвавшись от крыши. «Если бы мы были на земле,— сказал он,— не думаю, что мы смогли бы подняться». Как бы то ни было, вертолет нырнул, но удержался в воздухе и, медленно набрав нужную высоту, уходил от центра Бухареста. Позднее, прослушав «черный ящик», Малуцан понял, что он провел на крыше всего 24 минуты, «хотя казалось, что гораздо дольше».

Поднявшись в воздух, пилот повернулся к пассажирам и сквозь рев мотора прокричал: «Куда?» «Они не знали»,— вспоминал он. Николае и Елена устроили «бурное обсуждение». Затем Чаушеску прокричал: «В* Снагов» (в этом городе, расположенном в 40 км к северо-востоку от Бухареста, находился один из многочисленных дворцов Чаушеску). Он также добавил: «Постарайся связаться со штаб-квартирой военного округа «Олтения». Малуцан попытался сделать это, но, как он объяснил, «связь с округом осуществлялась через центр связи Секуритате, а там никто не отвечал. Позже я узнал, что они все разбежались».

Через несколько минут вертолет (французского производства) приземлился на лужайке в Снагове. Все шесть пассажиров вышли, и Чаушеску приказал пилоту следовать за ним, добавив: «Не смей ни с кем разговаривать, кроме меня». Остальные два члена экипажа остались в кабине вертолета.

Оказавшись во дворце, Чаушеску сразу же бросился звонить по «вертушке», напрямую соединявшей с ключевыми военными и правительственными объектами, а также с главными подразделениями тайной полиции. Но связь не работала, и ему пришлось воспользоваться обычным городским телефоном. «Я хочу поговорить с командующим военно-воздушными силами,— сказал Малуцану Чаушеску.— Не говори, где мы. Я хочу, чтобы он с нами встретился где-нибудь, взяв с собой два вертолета с вооруженной охраной на борту». Малуцан выяснил, что генерал авиации дома, и позвонил ему туда. Вначале генерал был готов надеть форму и немедленно явиться на базу, но когда в разговоре обнаружились некоторые подробности отлета Чаушеску, он изменил свое решение. «Сейчас не совсем подходящее время посылать охрану,— сказал он.— Передайте командующему вашей части, чтобы он сам занялся этим делом». И генерал повесил трубку. Было ясно, что авиация окончательно списала Чаушеску со счетов, но на данном этапе не хотела дальнейшего вмешательства в конфликт и просто переложила ответственность на чужие плечи.

Малуцан позвонил командиру своей базы. «Все вертолеты на земле и взлетать сегодня не будут,— ответил ему командир.— Вы должны рассчитывать только на свои силы». (Следует сказать, что хотя Малуцан в телефонных разговорах честно выполнял просьбу Чаушеску не называть их местонахождения, на самом деле в этом не было особой нужды: когда вертолет еще был в воздухе, Малуцан сообщил на базу, что он

направляется в Снагов.) Один из сопровождавших Чаушеску охранников тоже вступил в игру. «Попроси их прислать второй вертолет»,— сказал он.

К этому моменту вновь заработал президентский телефон, и Чаушеску принялся названивать во все концы. Малуцан слышал, как он разговаривал то с одним областным секретарем, то с другим, и так по всем городам и весям Румынии. «Он без конца задавал одни и те же вопросы,— вспоминал пилот.— Какова обстановка в районе? Все ли спокойно? Как ведут себя люди? Были ли демонстрации?» Малуцан также слышал, как Чаушеску разговаривал с чиновником, посланным на подавление волнений в Тимишоаре; похоже, что Кондукатор намеревался произнести перед ним ту самую речь, которую ему накануне не удалось завершить с балкона ЦК. «Мы обязаны сохранить нашу территориальную целостность,— беспрестанно повторял он.— У нас достаточно партийных активистов и преданных рабочих, готовых служить Делу еще сотню лет». Внезапно он повернулся к Малуцану и спросил: «Ты служишь нашему общему Делу?» «Я не знал, что ответить,— рассказывал пилот.— Я растерялся и ничего не сказал». В конце концов он сам задал вопрос, правда, более практического свойства: «Что вы намерены делать?» Как он признался позднее: «Я не хотел, чтобы этот полет стал для меня последним».

По правде говоря, Малуцан уже придумал, как улизнуть от Чаушеску и его команды,— он настаивал на необходимости сменить вертолет. Из-за чудовищной перегрузки машины во время полета с крыши ЦК, уверял он Николае, он не может больше гарантировать безопасность президента. Почему бы не отправить вертолет на базу, с тем чтобы он, Малуцан, потом вернулся с более надежной машиной? Разумеется, он вовсе и не думал возвращаться.

«Я почти убедил Николае,— рассказывал Малуцан,— но Елена была более решительной и здравомыслящей. «Если ты улетишь и оставишь нас,— произнесла она,— мы погибли. С кем же мы останемся?» Малуцан понял, что его план провалился, но он был полон решимости не выпускать инициативу из рук. «Хорошо,— сказал он.— Мы полетим, но всех я не возьму. Куда вы направляетесь?» Чаушеску сказал, что они хотят добраться до военного аэродрома Ботени, расположенного в 30 км северо-западнее Бухареста. «Я подготовлю экипаж»,— сказал Малуцан и пошел к вертолету.

«Я хотел подбодрить ребят: «Я сделаю все возможное, чтобы нам выбраться отсюда целыми и невредимыми». Я приказал включить двигатели. «Если они хоть чуть-чуть замешкаются,— сказал я своей команде,— мы улетим без них, и пусть охранники стреляют, сколько захотят». Но как только те услышали шум заводящегося мотора, они мгновенно высыпали из дворца и бросились к вертолету. Здесь было решено оставить Бобу и Мэнеску. Они попрощались с Чау^иеску в вертолете и спустились на землю; Мэнеску, по словам Малуцана, целовал Николае руки.

«Я не собирался лететь в Ботени,— рассказывал Малуцан.— Вертолет все равно был слишком перегружен; я рассчитывал вернуться на свою военно-воздушную базу. Было около часа дня. Радист базы посоветовал мне включить радио, и по радио я услышал, что румынское ТВ захвачено демонстрантами, что чета Чаушеску бежала и что армия братается с толпой. Сейчас, как никогда прежде, я хотел избавиться от Чаушеску». Он заметил, что Николае яростно спорит с Еленой. Под рев мотора он вновь спросил Малуцана: «Ты служишь нашему Делу?», и вновь Малуцан ответил вопросом на вопрос: «Куда вас доставить? Вы действительно хотите лететь в Ботени?»

Чаушеску опять передумал. После разговора с районными секретарями он, наконец, понял, что его единственный шанс на спасение — это попасть в тот регион, где еще не вспыхнул мятеж. Он приказал Малуцану: «Направляйся в Питешти» (город, находящийся в 115 км северо-западнее Бухареста). «Я соединил его с Питешти,— вспоминал пилот,— и из его разговора стало ясно, что там все тихо». «Никому не сообщай, куда мы летим»,— прокричал Николае сквозь треск вертолета.

К этому времени Малуцан решил бесповоротно избавиться от Чаушеску даже под угрозой известного риска. Он поднялся на большую высоту («чтобы нас засекли радары») и сделал резкий вираж, намереваясь привезти всю компанию на свою военную базу. Но один из телохранителей заметил маневр и подошел к нему сзади со словами: «Василе, ты что тут затеваешь?» Я ответил: «Давай лучше вернемся домой, я знаю дорогу домой». Но охранник сказал: «Ты должен выполнять приказы президента». Я вернулся на прежний курс, лихорадочно соображая, что делать, и, наконец, пошел ва-банк. Я прокричал Чаушеску: «Нас засекли радары, нас могут сбить в любую минуту». Он ужасно испугался и сказал: «Тогда нужно спускаться». Мы были уже вблизи военного аэродрома. Я спросил: «Вы хотите лететь в Ботени?» Он ответил: «Нет. Приземляйся здесь, около дороги». Мы летели почти над главной автострадой, город Титу был всего в четырех километрах отсюда. Я посадил вертолет в поле, очень близко от края дороги. Один из охранников с автоматом под кителем вышел на трассу, чтобы остановить машину. Чаушеску подозвал меня. Я вышел из рубки. Он опять спросил меня: «Ты служишь нашему Делу?», а я опять ответил: «Какому делу? Чьему делу?» Он протянул руку, и я пожал ее. Мы распрощались. Елена не проронила ни слова; я видел, что она испугана, но в то же время полна ярости. Я знал, что она ненавидит и презирает меня. Ее телохранитель повернулся ко мне и тихо сказал: «Надеюсь, ты понимаешь, что тебе еще придется ответить за свои действия?» «Каждому придется ответить»,— сказал я. Он запросто мог убить меня по приказанию Чаушеску. Мы поспешили убраться подобру-поздорову, и, взлетая, я заметил, что охранник останавливает легковушку».

По словам Малуцана, они долетели до базы менее чем за 15 минут. «Все уже знали, что произошло, так как их приемники были настроены на мою частоту. Одни радовались, другие плакали. Только сейчас я почувствовал, что нервы у меня на пределе; я был бледен, едва держался на ногах, я был фактически на грани обморока. Меня отвели в лазарет, где военврач измерил мне давление. Оно было очень высоким: 170/105, но в лазарете я пробыл недолго». Как только летчик покинул больницу, к нему подошел один из сослуживцев и сказал: «Все это, товарищ, плохо для нас кончится». Но он ошибся; через месяц Малуцана повысили в чине — он стал полковником. Его последнее задание на службе у Чаушеску продлилось менее трех часов.

Последующие затем трагикомические события вполне могли бы быть плодом воображения драматурга Эжена Ионеско (одного из создателей театра абсурда и румына по происхождению). Как только Малуцан улизнул от Чаушеску, он тут же сообщил командиру своей базы координаты места, где он их оставил, и номер красной машины, которую, как он полагал, остановил охранник. Потом, правда, выяснилось, что он ошибся: первая красная машина не остановилась. Один из двух оставшихся при Чаушеску телохранителей, Мариан Константин Русу, остановил следующую красную «дачию» (самую распространенную в Румынии модель автомобиля, выпускаемую по лицензии «Рено» и единственно доступную простому румынскому смертному). Ее перепуганный владелец, доктор Николае Дека, посадил супругов Чаушеску и второго охранника, Флори-ана Раца. «Я повезу вас, куда хотите»,— заверил их доктор, боясь, что в противном случае его просто пристрелят. Русу остановил следующий автомобиль и сел в него. Очевидно, Чаушеску не был осведомлен о планах Русу, потому что в машине, как вспоминал доктор, он сказал Елене: «Вот и Русу нас покинул». Путешествие длилось недолго. Владелец красной «дачии» заявил, что у него кончился бензин, и они остановились. Русу тоже вышел из машины; ее водитель с нескрываемой радостью поспешил удалиться.

Реквизированные машины остановились в поселке Вэкэрешти перед домом заводского рабочего Николае Петришора, в тот момент мывшего свою черную машину; он оказался в этот час дома исключительно по причине своего 35-летия, ему разрешили уйти с работы раньше и провести день с семьей. Кто-то из компании Чаушеску — возможно, сам Чаушеску — не преминул заметить, что машина Петришора несравненно лучше докторской, и предложил продолжить путь в ней.

В это время Флориан Рац уже начал перекачивать бензин из черной машины в красную, пользуясь резиновым шлангом и давно испытанным методом отсоса. Пока он занимался этим, дверь красной машины открылась, и Петришор увидел супругов Чаушеску. Как он потом рассказывал в интервью газете «Ромыния либерэ», он был настолько потрясен этим зрелищем, что закричал находившейся в доме жене: «Они здесь! Это они!» Рац помахал перед его носом автоматом и приказал заткнуться.

Тем, кто не знаком с особенностями румынской жизни, трудно понять всю щекотливость положения Петришора. Впоследствии он говорил корреспонденту французской газеты «Либерасьон», что он буквально окаменел и что будто бы, пока они ехали, Елена держала его под прицелом автомата. Но более поздние сообщения, в том числе и факты, собранные журналистами из «Ромыния либерэ», воссоздают несколько иную картину. «Я адвентист седьмого дня,— сказал он Чаушеску.— Я спасу вас». Желал ли он разыграть блистательную сцену обращения неверных или просто, страшась расправы, хотел изобразить верноподданнические чувства, до сих пор остается невыясненным, сам же Петришор не пожелал углубляться в эту тему. Как бы то ни было, супруги Чаушеску и единственный оставшийся телохранитель (поскольку Русу все-таки воспользовался остановкой и скрылся) сели в машину Петришора и двинулись в путь. Кучка соседей с неодобрительным удивлением наблюдала за их действиями. Кто-то крикнул: «Николае, не делай этого! Они убьют тебя!» Другие позвали детей, чтобы те вдоволь нагляделись на «тиранов». «Я попрощался с женой,— вспоминал Петришор,— и подумал, что, наверно, я ее никогда больше не увижу».

В машине Чаушеску стал расспрашивать Петришора о его работе, жене и детях. «Кажется, они были рады, что я адвентист седьмого дня»,— рассказывал он. Затем супруги принялись шептаться друг с другом. Чаушеску, заметив, что Русу все-таки бросил их, сказал: «Мы потеряли Мариана, мы потеряли Мариана». Потом он приказал Петришору включить радио. Румынское радио было уже в руках повстанцев, и Чаушеску впервые узнал, что ветеран партии Ион Илиеску, долгие годы живший в полуопале, встал в ряды мятежников. Он несколько секунд послушал также бесстрастный голос поэта-диссидента Мирчи Динеску и рявкнул: «Выключи эту дрянь!»

Петришор пообещал отвезти их к себе на работу, в распределительный центр, расположенный вблизи поселка Вэкэрешти, но у супругов были другие планы. Елена намеревалась ехать в Корбу, где находился загородный дом их верного «оруженосца» Иона Динкэ. «Нет, там слишком холодно, мы замерзнем»,— возразил Чаушеску. Он предложил ехать в Тырговиште, в окрестностях которого стоял «образцовый» завод специальных сталей и сплавов — типичная потемкинская деревня для демонстрации высоким иностранным гостям. Рабочие завода принадлежали к привилегированной, благонадежной касте, Чаушеску лично посещал их несколько раз с правительственными делегациями; разумеется, они будут там желанными гостями.

Однако супруги получили от ворот поворот. Завод, как и все румынские предприятия в тот день, бастовал, и стоявшие у закрытых ворот рабочие забросали машину камнями. Петришор развернулся и поспешил уехать. «Эти люди обязаны мне всем,— сказал Чаушеску Елене,— и вот полюбуйся-ка теперь на них».

Затем Петришор попытался доставить их к местному партийному комитету, который, как полагал Чаушеску на основании телефонного опроса из Снагова, пока еще был ему верен. Но судя по волнению, царившему на подступах к партийному кварталу, его информация явно устарела. После бесцельных блужданий по городу Петришор, наконец, привез их к Центру растениеводства, еще одному хорошо известному «образцовому» предприятию города, и, высадив их там, немедленно скрылся из глаз.

Супругов впустили в Центр, директору которого на короткое время суждено было стать героем местного значения. Как он заявил впоследствии средствам массовой информации, он обругал и облил презрением Николае и Елену, а потом хитростью заставил их сдаться милиции.

Истинный ход событий был таков: в два часа дня директор вызвал милицию, с тем чтобы, якобы для обеспечения их безопасности, перевести их в районное отделение милиции. Милицейская машина с двумя милиционерами в форме прибыла в 14.30, и в течение последующих четырех часов супруги Чаушеску тщетно пытались добраться до отделения, где, по их предположениям, еще оставались преданные им люди из Секуритате.

Возбужденные толпы людей заполняли улицы города, и беглецам приходилось прятаться, бесконечно петлять по боковым улицам, часами стоять, припарковавшись возле маленького городского сквера. Удивительным образом никто не заметил их тогда в милицейской машине. Не менее удивительно и то, что начальник местной милиции, получив информацию из Центра растениеводства, не поспешил поделиться ею с вышестоящими инстанциями. Военные казармы находились всего в 500-х ярдах от милиции, но там никто даже не подозревал о присутствии Чаушеску в милицейской машине. Причина подобного поведения заключалась, конечно, в том, что начальник милиции, как и другие работники правоохранительных органов, не был уверен в окончательном исходе восстания и потому раздумывал, не окажется ли, чего доброго, его помощь Чаушеску верным путем наверх? 1

С каждой минутой, однако, и милиция, и Секуритате все отчетливее осознавали, что переход армии на сторону восставших грозит им серьезной опасностью, и начали целыми стаями покидать здание милиции, так что к середине дня оно полностью обезлюдело. Транспорт, оружие и боеприпасы, принадлежавшие Секуритате,— все было брошено.

Военный комендант Тырговиште, возглавлявший полк ПВО, прознав о массовом дезертирстве, немедленно направил отряд из 50 человек занять опустевшее здание. Поэтому, когда в 6 часов вечера Николае и Елена добрались наконец до места назначения, их тут же взяли под стражу, посадили в милицейский «воронок» и кружным путем доставили в казармы. Вместе с ними в машине ехали три офицера, заслонявших их от людских взоров, поскольку разгневанные толпы все еще бродили по улицам. «Воронок» ехал с выключенными фарами, а улицы города не освещались.

Путешествие заняло менее пяти минут. По приезде обоих Чаушеску сразу провели в кабинет майора Дабижи, наспех перегороженный столами на две маленькие комнатки, куда поставили армейские койки, застеленные казарменным бельем. В одном углу стояла большая гудящая кафельная печь, в другом — умывальник с холодной водой. Весь первый этаж этого крыла здания был тут же закрыт для доступа всякому, кроме небольшого числа доверенных лиц. Одному из них, майору Иону Секу, пришлось безотлучно находиться при пленниках в течение трех с половиной дней.

«По приезде,— рассказывал Секу,— Чаушеску вел себя так, как будто он все еще верховный главнокомандующий. Его первые слова были: «Итак, доложите мне, какова обстановка?» Я ответил: «Мы должны оберегать вас от толпы, но подчиняемся мы только бухарестскому начальству». Это привело его в ярость, и он разразился длинной тирадой о предателях, устроивших подлый заговор. Он долго еще не мог примириться с тем, что он пленник».

В течение трех последующих дней Чаушеску попеременно то впадал в состояние глубокой депрессии и часами молчал, то приходил в крайнее возбуждение, гневно обличая предательство. «Моя судьба решилась на Мальте»,— вновь и вновь повторял он, имея в виду недавнюю встречу Горбачева и Буша.

За исключением охранников Чаушеску, один из которых постоянно спал с ними в одной комнате, никто из солдат не знал, кого именно содержат под стражей, хотя многие подозревали, что там находятся какие-то важные шишки прежнего режима, возможно даже сам Эмиль Бобу.

Майор Дабижа впервые увидел пленников, когда принес им в комнату поднос с армейской едой — колбасой и брынзой. «Я не могу есть такое»,— заявил Николае, тыча пальцем в кусок черного хлеба. «Я объяснил им, что мы питаемся этим годами, что это входит в постоянный армейский рацион»,— рассказывал Дабижа, но Чаушеску резко оборвал его: «Не болтай ерунду. Этот край славится на всю Румынию лучшим хлебом». «Эта гадость несъедобна,— сказала Елена, показывая на брынзу и колбасу,— вы что, не знаете, что главнокомандующий не ест соленого?»

Все три дня прошли в атмосфере нескончаемого брюзжания с ее стороны. «Она все время жаловалась,— вспоминал Дабижа.— Несмотря на испуг, она вся кипела от бешенства, и ее неугасимая ярость была ужасна. Она отказывалась идти в уборную, и нам пришлось принести ей ночной горшок». Когда бы Дабижа ни пытался обратиться к Чаушеску, она неизменно одергивала его: «Как ты смеешь так разговаривать с главнокомандующим?» Она требовала чаю, и когда его приносили, спрашивала: «Он с сахаром? У моего мужа диабет. Почему вы даете ему сладкий чай?» Она жаловалась не только на еду, но и на комнату, кровать, на отсутствие чистого белья. Она то осыпала нас проклятиями, то пыталась к нам подольститься. Она требовала инсулина для Чаушеску, но когда 24 декабря лекарство было доставлено, она не разрешала мужу принимать его. Они просили яблок, которыми в основном и питались. «Как вы можете так жить? — все время повторяла она.— У нас дома еда нормальная».

В первую ночь заключения, рассказывал Секу, Николае и Елена спали в одной постели, прижавшись друг к другу. «Было как-то неловко находиться в одной комнате с пожилыми людьми, лежавшими в обнимку»,— признался он. Он вспоминал, как они шептались друг с другом и иногда, несмотря на объятия, тихонько переругивались. До него донеслись слова Николае: «Если бы ты сказала мне, что происходит, я бы избавился от этого Илиеску. Я мог покончить с ним еще летом, но ты мне не позволила. Ты знала о заговоре и не позволила мне их трогать». «Это ты во всем виноват,— отвечала Елена,— прежде всего, нам не следовало сюда приезжать. Это была твоя идея». Секу также разобрал фразу Николае: «Как мог этот дубина Мирча Динеску [знаменитый румынский поэт-диссидент, чью речь они слышали по радио] устроить революцию? Вот крепкий орешек оказался!»

Возможно, из-за обострения диабета, предположил Секу, Чаушеску частенько посещал (причем всегда под конвоем) зловонный туалет в конце коридора. «Вид у него, действительно, был очень больной, и мы предложили ему врачебный осмотр. Но он раздраженно ответил, что, «благодарим покорно», но у него есть личный врач в Бухаресте и — «он единственный, кому я доверяю». Они ничего не ели, кроме хлеба и яблок, и пили только чай без сахара. Пищу из офицерской столовой (суп и тушенку) им приносили регулярно, но еда оставалась нетронутой, как будто они боялись отравы.

Чаушеску потребовал встречи с командиром части. «Как вы смеете держать меня под арестом? — спросил он его.— Я ваш главнокомандующий». Он попросил денег, чтобы «купить в городе съедобную пищу». «Не беспокойтесь, я возмещу вам расходы». Но командир отказал.

До сидящих в комнате пленников доносились крики демонстрантов, требующих их крови. Чаушеску сказал: «Откройте окно, я должен поговорить с народом». По словам майора Дабижи, он все еще пребывал в уверенности, что обладает достаточным влиянием, дабы усмирить толпу.

Учитывая присутствие стрелковых подразделений Секуритате около казарм, расположенных в центре города и потому плохо защищенных, командир части уже обсудил с несколькими офицерами вопрос о целесообразности отправки супругов в Бухарест. Однако к 24 декабря стрельба стала затихать, и впоследствии армейская разведка установила, что часть шума, производимого Секуритате, представляла собой магнитофонную запись автоматной стрельбы, целенаправленно транслируемой в сторону казарм, чтобы ввести армию в заблуждение. В общей сложности с 22 по 25′ декабря снайперами Секуритате было убито 5 человек.

Но утром 23 декабря, когда вокруг казарм шла довольно активная стрельба, было решено переодеть высокопоставленных пленников в военную форму, с тем чтобы затруднить опознание и дезориентировать Секуритате в случае захвата ею казарм. Кондукатору приказали снять темное пальто и меховую шапку и надеть армейскую униформу. Он подчинился, но Елена отказалась; тогда охранники силой стащили с нее пальто с меховым воротником, набросили на нее шинель и нахлобучили на голову фуражку.

Они просидели в своей импровизированной камере еще полтора дня, а в 11 часов вечера 24 декабря их, все еще одетых в военную форму, втолкнули в бронемашину и приказали лечь на пол лицом вниз. В этом положении они провели 5 часов. В 4 часа утра, по окончании боевой тревоги, им разрешили вернуться в комнату. На рассвете им принесли еду, и при виде ее Чаушеску стукнул по столу кулаком. «Как вы смеете приносить мне такую пищу!» — закричал он.

Лишь однажды Чаушеску сделал попытку вырваться из заключения с помощью подкупа. «Как-то ночью,— рассказал майор Секу,— он заметил, что я задремываю. Елена, не смыкая глаз, внимательно наблюдала за нами со своей койки. Он спросил: «Ты устал? У тебя есть все причины устать». Затем он спросил меня о семье. Я сказал ему, что женат, что у меня один ребенок и что я живу в маленькой квартире. «Нехорошо,— произнес Чаушеску,— ты заслуживаешь большего. Послушай, тебе не придется рисковать жизнью задаром, я подарю тебе дом на бульваре Киселёв [фешенебельный район в Бухаресте]. Там будет гараж, семь-восемь комнат, если захочешь, еще больше. А автомобилю в твоем гараже не обязательно быть простой «дачией». Я ничего не ответил, и Чаушеску повторил заход. «Если ты поможешь мне бежать отсюда и добраться до телецентра, откуда я смогу обратиться к народу, я обещаю тебе один, нет, два миллиона долларов. А на первое время, пока мне закрыт доступ к этим деньгам, у меня здесь недалеко — в Войнешти — есть один тайник, откуда я могу взять сотни тысяч лей».

«Я ошарашенно смотрел на него, раскрыв от удивления рот,— говорил Секу,— думая про себя, неужели это и вправду тот самый Чаушеску, которого нам преподносили как сверхчеловека?» Позднее делались разного рода попытки напасть на след этих денег, но каждый раз безрезультатно; очевидно, в этой деревушке у Чаушеску были спрятаны какие-то секретные фонды.

25 декабря в 9.45 утра супругов опять загнали в бронемашину, где они провели около часа. В это время в город стали прибывать первые вертолеты из Бухареста с адвокатами, прокурорами и наблюдателями на борту, в том числе с членом только что созданного Фронта национального спасения Джелу Войканом Войкулеску и генералом Виктором Стэнкулес-ку. Это были непосредственные организаторы судебного процесса. Стэн-кулеску также заранее приготовился к исполнению приговора, ибо его сопровождали четверо вооруженных солдат, выбранных генералом на роль палачей. По свидетельству Дабижи, Стэнкулеску еще до начала суда выбрал и точное место казни — у стены, ограждающей часть казарменного двора.

К этому моменту спорадическая стрельба прекратилась, но напряжение не спадало. Ведя в течение трех дней телефонные переговоры со свежеиспеченным Фронтом национального спасения, начальник тырго-виштских казарм намеренно скрывал истинное местонахождение четы Чаушеску, докладывая министру обороны, что они содержатся под охраной «где-то в близлежащем лесу». Делал он это по двум причинам: во-первых, он боялся, что если его люди узнают о личности пленников, то они могут взять дело в свои руки и расстрелять их на месте, и, во-вторых, он отлично понимал, что еще задолго до революции Секуритате в рабочем порядке подключила его телефон на прослушивание. Поэтому, когда генерал Стэнкулеску приехал, его первые слова были: «Ведите меня в лес». «Они в бронемашине,— ответил командир части.— Что нам делать, посадить их на вертолет и отправить в Бухарест?» «Нет,— сказал Стэнкулеску.— Суд состоится прямо здесь, приготовьте все необходимое». Учебный кабинет, расположенный по соседству с комнатой, хде помещались узники, спешно превратился в маленький судебный зал. По словам Секу, это было единственное безопасное место, поскольку все более просторные комнаты на этом этаже выходили окнами на улицу.

И только теперь, когда супругов вывели из бронированного убежища (что было заснято на пленку армейским полковником, прилетевшим вместе с генералом Стэнкулеску), солдаты наконец узнали, кто были высокопоставленные пленники. Их сразу направили в импровизированный зал суда. Два защитника, присланные от румынской коллегии адвокатов, попытались добиться от супругов согласия на признание их невменяемыми, что позволило бы просить суд об уменьшении ответственности. Разговор был недолгим. Чаушеску с яростью обрушился на адвокатов. «Я не признаю вас, я не признаю этот суд,— заявил Николае.— Меня могут судить только Великое Национальное Собрание и представители рабочего класса». Он повторял эти слова на протяжении всего судебного процесса. Перед началом суда он согласился на короткий медицинский осмотр, проведенный тем же военным врачом, который три дня назад осматривал его пилота. Давление у Чаушеску оказалось столь же высоким — 170/107. Елена вообще отказалась от осмотра.

Суд длился всего 55 минут. Если его можно было назвать публичным, то только в том смысле, что в маленькой комнате присутствовала горстка «наблюдателей» (включая генерала Стэнкулеску и Войкулеску, впоследствии заместителя премьер-министра), которая вместе со своими адъютантами расположилась справа от судебных заседателей. Николае и Елена оказались прямо напротив председателя суда и его советников. Наблюдатели сидели от них слева, а обвинитель, секретарь суда и защитники — справа. За исключением двух адвокатов, все члены суда были военными, поскольку по сценарию полагался военный трибунал. Однако прокурор был в джинсах и свитере с глухим воротом и испытывал явные затруднения, произнося длинные правовые термины в заранее подготовленном письменном изложении дела. На Николае снова было его темное пальто, в котором он бежал из столицы, руки мяли меховую шапку. Елена была одета в пальто с меховым отворотом, вместе с дамской сумочкой она держала плоский, перевязанный веревкой сверток — инсулин, присланный министром обороны в ответ на ее просьбу. Видеозапись суда запечатлела также усатого охранника в форме, стоявшего в течение всего процесса с автоматом наготове; на пленке видно, как по его лицу текут слезы.

Даже по канонам сталинских судилищ 30-х годов вся процедура выглядела непристойным фарсом. Теперь-то уже понятно, что цель суда заключалась не в том, чтобы привлечь чету Чаушеску к судебной ответственности, но чтобы воспользоваться легальным предлогом для скорейшего ее устранения. Снайперы Секуритате лишь тогда прекратят сопротивление, полагали лидеры Фронта национального спасения, когда удостоверятся, что супругов Чаушеску больше нет в живых. Поэтому надо было спешить, к тому же члены суда, тревожась за свою безопасность, отчаянно жаждали покинуть Тырговиште как можно быстрее, ведь чем позже они уедут, тем рискованнее будет их обратный путь через бурлящие улицы Бухареста к спасительному зданию министерства обороны. Их полет в Тырговиште вместо 20 минут занял 2 часа, так как пилоты до того боялись внезапной атаки верных Чаушеску подразделений Секуритате, что выбрали самый долгий, кружной маршрут; вследствие этого на обратном пути им еще предстояло сделать остановку для дозаправки. Их страхи были отнюдь не беспочвенными: вечером того же дня старший адвокат Нику Теодореску, подъезжая на бронемашине к министерству, был ранен рикошетом в спину.

Председатель суда (армейский офицер, два месяца спустя покончивший с собой якобы в состоянии «глубокой депрессии») выступал скорее как обвинитель, нежели как беспристрастный арбитр. Подобным же образом вел себя и старший адвокат Теодореску, единственный из всех, кто гордился своей ролью в этом спектакле и явно наслаждался происходящим. Щеголяя темным, элегантным, в частую полоску костюмом, Теодореску со снисходительно-предупредительным видом подходил к скамье подсудимых, настоятельно предлагая согласиться на сумасшествие.

Некоторые из предъявленных Чаушеску обвинений, как то: «геноцид» в Тимишоаре и пресловутое использование «иностранных наемников» для расправы с демонстрантами, были в ближайшем будущем опровергнуты как совершенно необоснованные. «Это возмутительно, это провокация»,— вскипела Елена, когда суд впервые выдвинул эти обвинения. Николае похлопал ее по руке, как бы прося ее успокоиться. Вся сцена выдавала страшную спешку ее участников, а отвратительные декорации, на фоне которых она разыгрывалась, лишали ее остатков пристойности. Председатель суда поначалу хотел провести процесс в более приличествующей этому событию обстановке — в большом доме, в центре города, но его переубедили, сославшись на соображения безопасности. Временами все происходящее смахивало на пьяную перебранку, где ненавидящие друг друга стороны слишком измотаны, чтобы начать драку.

С самого начала заседания осунувшийся, охрипший и совершенно измученный Чаушеску решительно отказался вступать в какие-либо дебаты, отрицая правомочия данного суда. «Я признаю только Великое Национальное Собрание и представителей рабочего класса,— повторял он снова и снова.— Я не буду ничего подписывать и ничего не буду говорить. Я отказываюсь разговаривать с зачинщиками государственного переворота. Я — президент республики и ваш верховный главнокомандующий. Мы трудимся на благо народа с 14-ти лет». «Так называемый Фронт национального спасения, окопавшийся в Бухаресте,— не что иное, как Фронт национального предательства». «Как уже сотни раз случалось в румынской истории, тот, кто незаконно посягнул на власть, ответит за это перед лицом народа и Великого Национального Собрания. Никто в мире больше не смеет вершить над нами суд».

Но Великое Национальное Собрание распущено, ответил председатель суда. «Никто не имеет права распускать его,— возразил Чаушеску.— Вот почему люди сейчас сражаются на улицах. И они будут сражаться до тех пор, пока шайка предателей, организовавшая при поддержке иностранного капитала переворот, не будет уничтожена». Он храбрился; пребывание в бронемашине и ночная стрельба, очевидно, укрепили его в мысли, что в стране бушует настоящая гражданская война.

Несмотря на отказ вступать в официальные прения с судом* он несколько раз, «говоря от имени простых граждан», пытался опровергнуть предъявленные ему обвинения. На вопрос, признает ли он, что «заморил голодом Румынию», он прокричал: «Чушь. Я как обыкновенный гражданин заявляю, что впервые в жизни румынские рабочие смогли получить по 200 кг муки в год и множество дополнительных льгот. Все ваши утверждения — ложь. Как простой гражданин я утверждаю, что никогда за всю свою историю Румыния не переживала такого прогресса».

«А как насчет золотых весов, на которых ваша дочь взвешивала мясо, полученное из-за границы?» — спросил прокурор.

«Это ложь,— закричала Елена.— Она, как и все, живет в обыкновенной квартире, а не в особняке. Она никогда ничего не получала из-за границы. Как вы смеете говорить такое!»

«Вы всегда были дальновиднее и красноречивее, вы ведь ученый. Вы были главным помощником своего мужа, вторым человеком в правительстве. Вы знали о геноциде в Тимишоаре?» — обратился прокурор к Елене.

«Какой геноцид? — переспросила она.— Знаете, я вообще не буду отвечать на ваши вопросы».

«Вы знали о геноциде или, будучи химиком, вы интересовались только полимерами?»

«Ее научные труды печатались за рубежом»,— рявкнул Чаушеску.

«А кто за вас их писал, Елена?» — поинтересовался обвинитель.

«Какая наглость! — воскликнула Елена.— Я — член и президент Академии наук. Вы не имеете права так разговаривать со мной».

«Значит, она академик,— сказал председатель суда.— Мне нечего больше добавить».

«Оскорбляя нас, вы тем самым оскорбляете ученые общества многих стран, присудившие нам эти степени»,— произнес Чаушеску. Он снова успокаивающе похлопал жену по руке, как бы говоря: «Не стоит обращать внимания на этих людишек».

«А что вы скажете по поводу 400 миллионов долларов, хранящихся на ваших счетах в зарубежных банках?» — задал вопрос обвинитель.

«Доказательства, я требую доказательств,— ответил Чаушеску.— Устройте мне очную ставку с зачинщиками переворота. У меня нет никаких заграничных счетов. Это подлая ложь, у меня нет ни цента. Я подам на этого так называемого прокурора в суд за клевету, и ему придется ответить перед нашим законным апелляционным судом и перед рабочим классом. Все подарки, которые мы получили из разных стран, хранятся в музее и принадлежат государству. Между прочим, они все инвентаризованы».

«Что вы скажете об обстоятельствах смерти генерала Мили?» — спросил прокурор.

«Почему вы не обратитесь к следователю по этому делу?» — ответила Елена визгливым голосом. Николае сказал: «Он покончил с собой, когда понял, что, уклонившись от выполнения долга, стал предателем».

«А почему он стал предателем?»

«Потому что отказался выполнить приказ, и тогда люди пришли к нему и убедили его покончить жизнь самоубийством».

«Вы умственно неполноценный?» — спросил прокурор.

«Это хулиганство,— закричала Елена.— Как вы вообще смеете задавать такие вопросы?»

«Давайте, наконец, покончим с этим безобразием»,— сказал Чаушеску, многозначительно посмотрев на часы.

Историю о том, что будто бы Чаушеску пытался включить на своих ручных часах специальное устройство, позволяющее спасательному отряду Секуритате определить его местонахождение, майор Дабижа, стоявший во время процесса в коридоре и оттуда следивший за происходящим, назвал «полной ерундой». Это были самые обыкновенные часы, сказал он, и Чаушеску посмотрел на них, чтобы просто передразнить председателя суда, который во время заседания без конца нервно посматривал на свои часы. Майор Секу подтвердил это: «Однажды, умываясь, Чаушеску забыл снова надеть часы; я взял и рассмотрел их. Нормальные швейцарские часы».

Во время пятиминутного перерыва, когда суд удалился «на совещание», один из наблюдателей, сидевший в непосредственной близости от Чаушеску, наклонился к нему и спросил, почему тот отказался признать законность трибунала. «Вы только усугубляете свое положение»,— сказал он. Чаушеску повторил, что суд юридически не правомочен. «Наблюдатель» — адъютант генерала Стэнкулеску — снова обратился к нему: «Почему вы покинули здание ЦК на вертолете?» Чаушеску насупился, в упор посмотрел на генерала Стэнкулеску, тоже сидевшего в ряду наблюдателей, и мрачно произнес: «Потому что так посоветовали мне предатели, устроившие этот заговор, и некоторые из них находятся сейчас в этой комнате»,— и он снова яростно уставился на генерала.

Когда после перерыва члены суда вошли в комнату, Николае и Елена отказались встать. При объявлении смертного приговора ни председатель суда, ни судейская коллегия не решались смотреть на осужденных. На вопрос, хотят ли они подать апелляцию, супруги, неподвижно сгорбившиеся за маленьким столиком, не пожелали даже ответить.

По румынскому законодательству, смертный приговор может быть приведен в исполнение не раньше, чем через 10 дней после его вынесения независимо от того, подавалась ли осужденным апелляция или нет. Адвокаты, однако, хранили молчание. Трибунал был намерен вынести свое «окончательное решение» и в угоду этому уже настолько пренебрег всеми юридическими формальностями, что, в сущности, последний инцидент был лишь еще одним процессуальным нарушением.

Четыре солдата, прибывшие с генералом Стэнкулеску, подошли к супругам и стали связывать им руки за спиной. Наверное, только сейчас осужденных впервые охватило предчувствие, что им суждено через несколько минут умереть.

Нельзя не отдать должное мужеству, с каким держался Чаушеску в эти последние страшные мгновения. «Я считаю этот суд незаконным,— прокричал он.— Пусть заговорщики убивают всякого, кого пожелают, предатели ответят за этот путч. Румыния будет жить и узнает о вашем предательстве. Лучше сражаться и умереть со славой, чем жить рабом».

Елена не унималась до самого конца. «Каждый человек имеет право умереть, как он хочет»,— взвизгивала она. И уже на грани истерики, когда гнев боролся с подступающим отчаянием, она прокричала: «Не связывайте нас. Это стыд, это позор. Я заботилась о вас, как мать. Зачем вы делаете это? Вы хотите нас убить, так убейте нас вместе. Мы всегда будем вместе».

По лицу Николае текли слезы, но горящие ненавистью глаза Елены были сухи. Четверо солдат (те самые, что связывали им руки) встали по одному с каждой стороны и проконвоировали пленников по коридору во двор. Один из солдат гарнизона, наблюдавших эту сцену, оказался так близко, что буквально столкнулся с Еленой, прокричав ей: «Послушайте, плохи ваши дела-то, а?» «Пошел вон, скотина»,— крикнула она в ответ.

Выйдя из «зала суда», Николае запел «Интернационал»; в тот момент, полагал Секу, «он, наверно, еще надеялся, что, несмотря на смертный приговор, их отвезут на вертолете в Бухарест. И лишь когда они вышли во двор, то окончательно поняли, что будут расстреляны на месте». «Прекрати, Нику,— сказала Елена.— Разве ты не видишь, они собираются пристрелить нас, как собак». Несколько мгновений спустя она произнесла: «Нет, у меня в голове не укладывается, неужели в Румынии до сих пор существует смертная казнь?»

Четыре палача поставили осужденных лицом к стене. Солдатам дали приказ не стрелять в Николае выше груди, для того чтобы после смерти его могли опознать по снимкам; относительно Елены никаких приказов не поступало. Супруги инстинктивно отпрянули от стены, и в то же мгновение солдаты открыли огонь, причем каждый сделал не менее 30-ти выстрелов. Несколько месяцев спустя экспертиза обнаружила на стене, возле которой расстреляли Чаушеску и его жену, свыше сотни следов от пуль. Солдат, которого так «приложила» Елена, подбежал к стене и выпустил в жертву автоматную очередь. Армейский фотограф и генерал с камерой прилежно снимали.

Впоследствии ряд французских экспертов, изучая фотографии погибших, отметили существенное различие в степени окоченелости и окровав-ленности трупов и выдвинули предположение, что если смерть Елены наступила от выстрелов, то Чаушеску скончался на несколько часов раньше от сердечного приступа и был расстрелян уже после смерти. «Дело в том,— пояснил майор Секу,— что как только началась стрельба, Елена потеряла сознание и упала на землю. В нее стреляли, когда она уже лежала, отсюда и следы крови». Поскольку на Николае было толстое пальто, «кровь впиталась в ткань». Он отверг нелепую идею о том, что их расстреляли по отдельности. «Сотни солдат видели, как это происходило,— сказал он,— и даже несколько местных жителей, чьи окна выходили на плац, стали свидетелями события».

Трупы завернули в брезент и забросили в стоявший наготове вертолет. Их привезли в пригород Бухареста и выгрузили на игровом поле спортивного стадиона, приспособленного министерством обороны под аэродром для всех участников судебного процесса.

Трупы загадочным образом исчезли. Армейские поисковые партии всю ночь прочесывали территорию, пока, наконец, под утро не нашли искомое около ангара, расположенного возле стадиона. Кто перенес тела и с какой целью, так и не было выяснено.

Звездный час Чаушеску

В 1968 году внимание всего мира было приковано к Чехословакии, где современно мыслящее, неортодоксальное коммунистическое руководство во главе с Александром Дубчеком приступило к последовательному демонтажу марксистско-ленинской практики и сопутствующей ей системы жесткого государственного контроля, насаждавшегося с 1945 года вереницей сталинских аппаратчиков. Интересно представить себе, что бы произошло, не будь попытка Дубчека построить «социализм с человеческим лицом» растоптана в августе 1968 года брежневским вторжением в Чехословакию. Не подтолкнула ли бы Чаушеску свойственная ему привычка заимствовать чужие идеи пойти по стопам Дубчека на том основании, что это будущая модель коммунизма? Его некритическое доверие к чужому опыту не позволяет сбрасывать со счетов данное предположение, но вместе с тем его просыпавшаяся уже в ту пору мегаломания делала подобную вероятность весьма сомнительной, хотя ему и удалось на короткое время убедить простаков, что он якобы движется в том же направлении.

Вероятно, даже в 1968 году ему было слишком поздно меняться. Некоторые из румынских коммунистов, близко соприкасавшиеся с ним в те годы, с уверенностью утверждают, что Чаушеску никогда по-настоящему не сочувствовал новым, либеральным реформам Дубчека.