В РАБОТЕ

Перевод на русский: нейросеть + глубокое редактирование – очень интересной книги финских авторов о генезисе и истории финского фашизма.

Oula Silvennoinen Marko Tikka Aapo Roselius

Suomalaiset fasistit. Mustan sarastuksen airut

2016

К читателю

Фашизм совершает своё самое мощное возрращение в мейнстрим западной политики со времён окончания Второй мировой войны. Поэтому в суть этого явления стоит вникнуть и в Финляндии. Однако без знания идейной и эмпирической основы первой волны фашизма, поднявшейся в межвоенный период, понимание сегодняшнего фашизма становится непосильной задачей. Поэтому эта книга и была написана.

Финского фашизма как самостоятельного, независимого от остальной Европы явления никогда не существовало. Мы не станем ввязываться в споры об особенностях форм проявления фашизма; существенно понять, что все фашистские движения межвоенной эпохи произрастали из одной и той же, общеевропейской идейной и эмпирической основы.

Понятийная путаница была характерна как для финских, так и для международных исследований фашизма; принятые нами в этой книге практики являются попыткой прояснить ситуацию. Мы не используем термины «ультраправые» или «радикально правые» как синонимы фашизма; суть фашизма заключалась не в традиционной правой идеологии, а в антилиберализме и национализме. Термины «радикализм» и «радикализация» мы используем в их узком значении, исключительно для описания отношения отдельных лиц или организаций к насилию.

Эта книга не является ни справочником по финскому фашизму, ни изданием из серии «кто есть кто». История фашизма межвоенной эпохи в Финляндии ни в коей мере не ограничивалась лицами и организациями, представленными в этой книге, и её история не закончилась там, где завершается повествовательная линия этой книги. Фашизм всё ещё с нами, отчасти с новыми символами и лозунгами.

Мы благодарим отечественные и зарубежные государственные архивы, а также частных лиц, в распоряжении которых находились материалы, сделавшие возможным создание этого труда, в особенности Национальный архив и Национальную библиотеку. В течение прошедших почти четырёх лет многие давали нам наводки на книги, газеты и архивные материалы, читали и комментировали отрывки текста, рассказывали об интересных фотографиях и выводили нас на след интересных людей. Мы особенно благодарим Пертти Хаапала, Вилле Кивимяки, Алекси Майнио, Сейю-Лену Невала-Нурми и Ярмо Пелтола.

Фотографии — это окно в исчезнувший мир. В иллюстрировании книги использованы коллекции Музейного ведомства и Архива народного творчества Университета Тампере, а также частные коллекции. Мы благодарим Туомаса Эрвамаа за доброжелательную помощь в получении доступа к архиву Эркки Эрвамаа для исследовательских целей. Мы также хотим отдельно упомянуть фотоархив Музейного центра «Ваприикки» и исследователя Антти Лиуттунена, чей профессионализм был непревзойдённым при работе над иллюстрациями для этой книги.

Исследование — это работа, а работу нельзя делать без денег. Мы особенно благодарим Литературный фонд акционерного общества «Вернер Сёдерстрём», а также Ассоциацию авторов научной литературы Финляндии, чья финансовая поддержка сделала возможным создание этого труда.

Один этап нашего исследовательского путешествия в чёрное отечество завершён, начинается новый. Передавая рукопись издателю, мы ещё более убеждены в том, что эту книгу необходимо было написать. Спасибо вам всем, друзья!

Хельсинки – Тампере – Таллин Оула Сильвеннойнен, Марко Тикка, Аапо Роселиус

I

На скором поезде Киев-Херингсдорф, или разбор гнезда финского фашизма

Города мерцают. Тьма гонит тучи.

Азия прорывает свои плотины со степей.

Винтовки рисуют пламя вдоль границы.

Водоворот движется. Храмы рушатся.

Европа в ночи! Третье тысячелетие мчится

с развевающимися флагами и ревущими фанфарами.

Распахивая землю, сверкают плуги.

Певцы идут, сея бурю.

Пааво Хююнюнен

На запасном пути, на Киевском вокзале в Украине, стоит поезд в сумеречный сентябрьский вечер. Снаружи, на перроне, бурлит человеческий хаос. Конфликт, начавшийся как европейская война, длится уже более трех лет и превратился в мировую войну. Конца не видно. Для Российской империи бремя войны, однако, уже оказалось непосильным. Государство в революции, и его армии распадаются. Дисциплина рухнула. Солдаты кто как может выбираются с фронтов. Они стреляют в своих офицеров, с которыми еще недавно делили тяготы окопов. На вокзале колышется мешанина из шинелей, штыков-«крысиных хвостов», кожаных ремней, ранцев, тканевых фуражек, запаха махорки и красных нарукавных повязок. Воздух полон шума, криков и угрозы насилия. Оно может в любой момент вылиться в убийства.

В одном из вагонов поезда еще сохранился островок старого порядка. Группа офицеров подкупила железнодорожного служащего и сумела получить одно купе для себя. Осталось лишь нервное ожидание. Если офицеров обнаружат, взбунтовавшиеся солдаты вытащат их на железнодорожную насыпь и расстреляют на месте, если не разорвут их на куски зубами и когтями. Наконец поезд трогается и катится по железнодорожному мосту через Днепр в позднелетний вечер. Путь лежит на север, где еще безопасно. Сколько времени пройдет, прежде чем волны анархии докатятся и туда? Огни вокзала и города остаются позади. Поезд едет, но вокруг сгущается мрак. Там, во тьме, шевелятся неуправляемые и жестокие силы зарождающегося 20-го века. 1

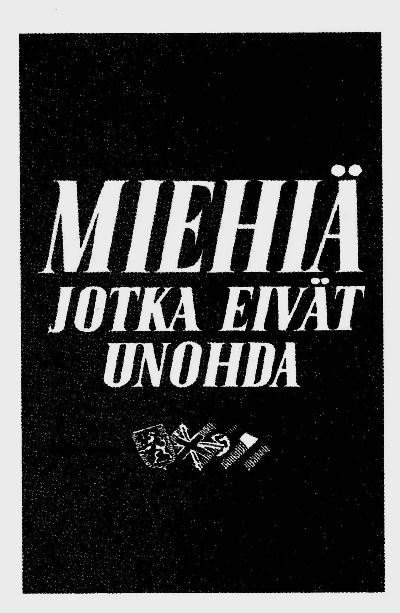

Так начинается роман финского офицера-сапёра Йохана Кристиана Сергея Фабрициуса «Люди, которые не забывают», опубликованный в 1936 году. Произведение представляет собой вымышленный рассказ о путешествии пятерых офицеров через революционную Россию в 1917 году, а также о том, к чему привела эта совместная поездка двадцать лет спустя. Хотя Фабрициус не говорил об этом своим читателям, роман во многом основывался на его собственном опыте. Подобно героям своего романа, Фабрициус служил офицером в русской армии во время мировой войны. Осенью 1917 года он также отправился в опасное путешествие на поезде через охваченную революцией страну. Как и у его литературного прообраза, капитана Норда, путь Йохана Фабрициуса пролегал с Галицийского фронта обратно в Финляндию. В страну, чья собственная мировая война только начиналась. 2

Забытый роман Фабрициуса важен потому, что он сам стал одним из самых последовательных и деятельных организаторов финского фашизма межвоенного периода. В то же время, благодаря своим сочинениям, он был одним из его самых откровенных интеллектуалов и открытых идеологов. Его литературное творчество, помимо профессиональной литературы по саперному делу и фортификации, включало мемуары и художественные произведения. Статус программного манифеста получил именно роман «Люди, которые не забывают». В нем Фабрициус в художественной форме изложил предпосылки, основы и план действий своего политического мышления. «Люди, которые не забывают» — это ключевое произведение для понимания мировоззрения финского фашизма.

В этой книге мы проследим путь Йохана Фабрициуса и его единомышленников, которые стали финскими фашистами в период между мировыми войнами. Как и для их европейских собратьев по идеологии, финский фашизм был попыткой реализовать общественное видение, которое должно было отразить угрожавший всему обществу — нации — упадок. Это видение включало в себя националистическое, «оздоровительное» движение, которое должно было вернуть золотой век, предположительно существовавший когда-то в прошлом. Оно создало бы новое, гармоничное общество, сокрушив сеющие рознь ереси просвещения и либерализма.

Идеологические черты фашизма обострились в течение долгого XIX века, периода, который простирался от начала Французской революции в 1789 году до начала Первой мировой войны в 1914 году. Мировая война, завершившая долгий XIX век, стала для зарождения фашизма необходимым, решающим и потрясающим общеевропейским опытом поколений. Она ниспровергла практически все устои и уверенности ушедшей эпохи. Послевоенный мир унаследовал ударный отряд будущих фашистских движений, состоявший из молодых людей, повзрослевших в окопах.

Йохан Фабрициус был одним из членов этого европейского военного поколения. Его имя большинству неизвестно. Фабрициус не вошел в число самых видных деятелей фашистского движения своего времени. Он не чувствовал себя комфортно в политике и на переднем крае публичности, и его деятельность ограничивалась небольшими шведско-финскими организациями радикального национализма. Однако летом 1944 года Фабрициус принял решение, которое показало глубину его идеологической приверженности. Когда выход Финляндии из войны против Советского Союза стал казаться вероятным, он присоединился к Движению за свободную Финляндию, которое было подпольным движением сопротивления в Финляндии под руководством СС. Он тайно перебрался в Германию, затем тайно вернулся в Финляндию и в конце концов был пойман, когда власти вышли на его след. Йохан Фабрициус умер в следственном изоляторе, так и не успев выступить с публичной защитительной речью со скамьи подсудимых вместе с другими, обвиненными, как и он, в государственной измене.

«Честный крестьянский юмор»? Фашизм и культура преуменьшения

Считается, что история финского фашизма хорошо известна. Его наиболее яркие проявления — финские движения, подражавшие итальянскому фашизму и немецкому национал-социализму, — рассматривались во многих исследованиях и справочниках. Поэтому странно, что общая картина до сих пор остается разрозненной в исследовательской литературе, созданной за последние сорок лет и отличающейся по качеству. Симптоматично и то, что самая значительная работа о национал-социалистических движениях в Финляндии, диссертация Хенрика Экберга «Führerns trogna följeslagare» («Верные последователи фюрера»), опубликована только на шведском языке. 3

Исследование осталось фрагментарным именно потому, что наследие финского фашизма до сих пор вызывает сильные и противоречивые чувства. Преступления фашистских режимов — террор, война, геноцид — нанесли глубокую травму европейским политическим правым, поскольку считалось, что фашистские движения зародились именно в их среде. Ультраправые и правый радикализм утвердились в качестве синонимов и эвфемизмов для фашизма. Марксистская историография также охотно объясняла фашизм как крайнюю форму капитализма и подлинную сущность правых.

В действительности отношения фашизма с политическими правыми были более сложными и менее тесными. Сами фашисты предпочитали рассматривать свою идеологию и движения как отход от традиционной оси «правые-левые», как своего рода революционный «третий путь». Фашизм обещал спасение как от крайностей капитализма, так и от призрака коммунизма. Среди традиционных, консервативных правых фашисты, безусловно, находили союзников, поскольку было много общих точек соприкосновения. Общую ценностную основу определяли ценностный консерватизм, авторитаризм, национализм и страх перед коммунизмом.

В 1920-х годах в Финляндии угроза советского коммунизма была превращена в религиозный догмат. Не стоит преуменьшать природу Советского Союза как жестокой и агрессивной диктатуры, но его реальное влияние на финское общество в межвоенный период было слабее, чем принято считать. Большинство современников это понимали, хотя к коммунизму испытывали подозрение, объединявшее почти все общество и политический спектр, от правых до социал-демократов. Поэтому для надзора за отечественными коммунистами и теми, кого таковыми считали, были задействованы в лучшем случае полиция безопасности, внутренняя военная разведка, шюцкоры, а также местные полицейские власти. Сквозь такую сеть крупная рыба уже не проплывала. Возможности для деятельности левых также эффективно сужали судебные процессы о государственной измене 1920-х годов, не говоря уже о внепарламентской чистке на рубеже 1920-х и 1930-х годов. Было маленьким чудом, что коммунизм в Финляндии вообще выжил, ведь столько раз и столькими способами белая Финляндия стреляла по этой мухе из пушки. 4

Тем не менее, опасность коммунизма постоянно поддерживалась на виду, и считалось, что она угрожает всему общественному строю. Диспропорция между реальным влиянием коммунизма и силами, мобилизованными против него, показывает, что речь шла не только о внешнеполитической угрозе. Речь шла также о внутриполитическом контроле. Особенно для самой радикальной, фашистской части националистов коммунизм был хорошим врагом. Поддерживая эту тему на виду, можно было продвигать собственные политические цели и привлекать на свою сторону даже более умеренную буржуазию. Если бы коммунистов не существовало в реальности, их следовало бы выдумать. 5

Однако цели фашистов простирались гораздо дальше, чем уничтожение коммунизма. Они хотели уничтожить всякую партийную политику: сначала коммунистов, затем социал-демократов, потом «вялые» умеренные буржуазные партии и «классовые партии» вроде Аграрного союза. В этом мышлении финские радикалы не отличались от своих европейских единомышленников. Уничтожение демократии, парламентаризма и партий понималось как необходимое первое условие для национального единства. 6

Все это до сих пор влияет на исторический образ фашизма. Подобно событиям гражданской войны 1918 года, преступления фашизма долгое время были внутриполитическим оружием в послевоенной Финляндии, с помощью которого левые одерживали моральные победы над правыми. Как в свое время красным террором гражданской войны, так и обвинением в фашизме было легко наносить удары. В обоих случаях в истории находились нерассмотренные несправедливости, упоминание которых было эффективным. И в послевоенной Финляндии всегда нужно было учитывать и Советский Союз, который в своей пропаганде называл фашистами практически всех своих политических оппонентов. Кто же тогда хотел получить клеймо фашиста?

Последующий образ фашизма в Финляндии еще больше формировался начавшейся после распада Советского Союза идеализацией военных лет. Зимняя война и Война-продолжение стали для финнов своей собственной Великой Отечественной войной, которая с десятилетиями превратилась из поражения сначала в оборонительную победу, а затем в кульминацию борьбы за независимость. Реальность довоенного времени было трудно вписать в эту картину. В атмосфере патриотического подъема забылось, каким противоречивым обществом была Финляндия в межвоенный период. В результате, например, начавшийся в 1990-х годах новый поворот в исследовании гражданской войны 1918 года вызвал вначале эмоциональную дискуссию. Новые интерпретации гражданской войны воспринимались как очернение собственного гнезда и насмешка над героическими поступками даже более поздних ветеранов. Такое же сопротивление встретила и новая военная история, посвященная Второй мировой войне: как будто историческое рассмотрение сексуального климата военных лет, отношения финнов к Холокосту или проблем психического здоровья солдат очерняет «хорошие вещи» в нашем прошлом.

Несмотря на усилия отдельных исследователей, фашизм практически выведен за рамки финской исторической картины. Из-за этого оценки общественного значения фашизма и фашистов в Финляндии варьировались от незначительного до нулевого. Защитники до сих пор цепляются за то, что только организации, открыто подражавшие фашистским идеям или национал-социализму, и их сторонники были «фашистами» или «нацистами», и никого другого под это определение подвести нельзя. Открытых фашистов же было так мало, что у них, разумеется, не могло быть общественного значения. Фашизм утонул в болоте кажущихся бесконечными попыток дать ему определение и споров о них. В Финляндии царила, по определению писателя Матти Курьенсаари, «честная антикоммунистическая демократия», и на этом все. 7

Финский фашизм в исследованиях практически не сравнивался с его самым очевидным аналогом: европейским фашизмом. Возможно, это связано с тем, что финские радикалы в конечном итоге не натворили много зла: их попытки государственного переворота провалились, мечты о финских концлагерях не осуществились, антисемитизм остался на страницах партийных газет, расстрельные списки — в ящиках столов, диктаторы не были приведены к власти. У нас не было еврейских погромов и концлагерей, поэтому не было и «настоящих» нацистов или фашистов. Так что и сравнивать было не с чем.

В этой книге оспаривается большая часть, если не все, господствующие представления о финском фашизме. Одним из самых центральных является убеждение, что в Финляндии настоящего фашизма как бы и не было, или что он остался на обочине общественной жизни, маргинальным, несколько комичным придатком, движением без сторонников, влияния и наследия. Мы утверждаем, что открытый фашизм в Финляндии составлял лишь малую часть реального влияния фашизма. Самые значительные и массовые фашистские движения, Движение Лапуа, Патриотическое народное движение (IKL) и Союз фронтовиков Освободительной войны (VRL), на протяжении всего своего существования решительно открещивались от фашизма и национал-социализма, в то же время на практике проводя фашистскую политику.

Финляндия — европейская страна. Поэтому не удивительно, что по-европейски и в Финляндии в межвоенный период возникли фашистские, национал-социалистические и другие радикальные националистические движения. Названия варьировались уже потому, что собственное понимание фашистами природы своих идей было разным. Те националистические радикалы, чьи корни уходили в традиционные правые политические круги, иногда характеризовали себя как «революционные правые». Слово «фашизм», производное от итальянского, в свою очередь, до начала 1930-х годов было популярным самоназванием для движений, стремившихся к национальной революции. Недолго просуществовавший журнал «Fascisti» пытался утвердить этот термин в политической жизни словами своего главного редактора Густава Вреде:

Наша газета будет продвигать финский фашизм. Что это такое, в деталях зависит от наших национальных условий. Но то, что он требуется, очевидно. 8

Однако в течение 1930-х годов слово «фашизм» было забыто и самими радикалами. На его место для описания своей политической идентичности, вдохновленное успехом Адольфа Гитлера и немецкого национал-социализма, пришло слово «национал-социализм». В Финляндии также возник ряд открыто национал-социалистических движений, таких как Трудовая организация финских национал-социалистов, Финская национал-социалистическая народная партия, Организация национал-социалистов или Финский национал-социалистический союз, позже сменивший название на Финско-социалистическую партию. Таким образом, кажется, что точное определение финского фашизма — непростая задача. У самих фашистов не было четкого представления о содержании своего мировоззрения. Однако все эти движения разделяли определенные ключевые, повторяющиеся и общеевропейские идеологические факторы, на основании которых их можно определить как формы финского фашизма.

Насилие движения Лапуа позже оправдывали тем, что оно якобы предотвратило деятельность коммунистов и создание «пятой колонны» в Финляндии. С этой точки зрения, насильственные действия движения были полезны и, в любом случае, по своей сути безобидным, бодрым «крестьянским юмором». Характеристика по меньшей мере странная, поскольку речь идет о похищениях, избиениях и политических убийствах. 9

Подобное преуменьшение характерно и для послевоенных представлений о природе националистического радикализма. В общественной дискуссии часто встречается мнение, что деятельность радикалов 1920-х и 1930-х годов была лишь восторженно-патриотической, возможно, немного грубой, но доброкачественной и понятной. Те, кто выдвигает такие утверждения, либо лгут, либо не знакомы с идеологией финских фашистов. Патриотизм националистических радикалов был, надо сказать, совершенно особого рода, и его содержание ничем не отличалось от их единомышленников в других странах Европы, называемых фашистами и национал-социалистами.

В этой книге деятели финского фашизма представлены через их собственные сочинения. Фашизм как явление можно понять, только познакомившись с мировоззрением таких фашистов, как Йохан Фабрициус.

Кто были фашисты, к чему они стремились и почему? Фашизм как по-прежнему влиятельное идейное наследие и политический проект никуда не исчез. Понимание — необходимый ключ к правильной оценке этого явления. Это особенно важно сейчас, когда европейский фашизм по всему континенту совершает самое мощное возвращение в политическую жизнь со времен окончания Второй мировой войны.

Восходит темное солнце — по следам поколения радикализма

В последние дни июля 1914 года офицер запаса русской армии, инженер Йохан Фабрициус сидел в Выборге на террасе павильона парусного общества Wiborgs Läns Segelförening. В его компании был другой молодой человек, главный редактор газеты «Viborgs Nyheter» Уве Шёстрём. Атмосфера летних дней стала гнетущей из-за постоянно обостряющейся политической ситуации в Европе и сгущающихся догадок и слухов. Вспоминая позже, те последние летние моменты казались полными угрозы и предзнаменований грядущего.

Фабрициус позже писал, что «эпоха цивилизации» подходила к концу и начиналась какая-то другая эпоха. Для него это означало скорое начало мобилизации и призыв на службу в качестве резервиста. Для Шёстрёма начавшийся переворот, в свою очередь, привел его в егеря в Германию в 1915 году. Пути товарищей больше не пересеклись. Вернувшись в Финляндию вместе с другими егерями, Шёстрём умер от болезни в Куопио в марте 1918 года, в разгар гражданской войны в Финляндии. 10

В жизненном пути Йохана Фабрициуса к началу мировой войны уже прослеживались два ключевых фоновых фактора более позднего европейского фашизма: национализм и радикализм. Оба уже долгое время определяли его предшествующую жизнь.

Йохан Фабрициус родился в 1890 году в Москве в финской семье, где домашними языками были шведский и русский. Его отец, Йоханнес Кристиан Фабрициус, делал карьеру саперного офицера в русской армии, которая в итоге привела его в генеральский чин. Мать, Александра Фабрициус, принадлежала к русскому дворянскому роду Свечиных. Семья жила жизнью высшего класса с городскими домами, летними виллами и заграничными поездками. Отец также прочил сыну карьеру саперного офицера и в одиннадцать лет отправил Йохана в Хаминский кадетский корпус. 11

Несмотря на русское происхождение матери, интеллектуальную атмосферу в доме детства пронизывал финский национализм. Юный Йохан с детских лет привык следить за политикой России в отношении Финляндии с национальной точки зрения. В своих мемуарах он жаловался на растущее со временем чувство отчуждения по отношению к лояльным империи родственникам матери и русским школьным товарищам. Первый ощутимый опыт несовместимости многонациональной империи и финского национализма пришел, когда Хаминский кадетский корпус был закрыт в 1903 году в рамках политики унификации, проводимой царским правительством в Финляндии. Юного Фабрициуса перевели в Николаевское инженерное училище в Петербурге. Его радикализм, как и у многих других, получил первый импульс от событий «годов угнетения». Убийство генерал-губернатора Великого княжества Финляндского Николая Бобрикова вызвало в семье Фабрициусов уже безудержную радость: «Теперь он получил по заслугам! Наконец-то! Ни мгновением раньше!» 12

Патриотический энтузиазм омрачила лишь смерть младшего брата в 1905 году от длительной, так и не диагностированной болезни. Поражение России в войне на Дальнем Востоке в том же году дало юному Йохану первый опыт революции. Во время всеобщей забастовки, начавшейся в конце сентября 1905 года, в Петербурге прервалось электроснабжение. Уличные фонари погасли, трамваи остановились, в магазинах закончились товары, и они закрыли свои двери. Ученикам Николаевского инженерного училища пришлось сидеть несколько дней запертыми в здании училища. Выходить на улицу было слишком опасно. Юные кадеты в страхе съежились при свете свечей, пока на улице с грохотом наступала современность. Единственными новостями из внешнего мира были леденящие кровь слухи, передаваемые прислугой: обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев попал в руки разъяренной толпы и был разорван на куски, царь убит. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось, но с тех пор революция представлялась Фабрициусу вышедшим из-под контроля, звериным хаосом. 13

В 1910 году Йохан Фабрициус поступил на службу в русскую армию саперным офицером, подпоручиком в 20-й саперный батальон, дислоцированный в Двинске. Финский национализм на этом этапе уже начал влиять и на карьеру Фабрициуса. Он уволился со службы всего через пару лет. По его собственному рассказу, он не смог разрешить моральную проблему, вызванную службой в вооруженных силах империи, угнетавшей его родину Финляндию. Поселившись в Выборге, Фабрициус после этого работал в русской акционерной компании «Россия» и в 1913 году получил диплом инженера в Германии. Вернувшись в Великое княжество Финляндское, он с энтузиазмом участвовал в его националистических демонстрациях. 14

Все европейские фашистские движения произрастали из радикализовавшегося национализма. Национализм проявлялся в стремлении к сильной нации и национальному государству, которое должно было быть политически, этнически, лингвистически и религиозно единым. Все фашисты были — и остаются — националистами. Однако не все националисты являются фашистами. Нужно что-то еще.

Под радикализмом мы понимаем готовность к насилию для достижения политических целей. Радикалы либо применяют насилие напрямую, либо готовы одобрить его применение другими. Радикалами являются и те, кто подстрекает к насилию или оправдывает, преуменьшает и объясняет насилие других. В случае Фабрициуса радикализм начался уже в родительском доме; отец и сын вместе были готовы одобрить политическое убийство во имя высшего блага. Опыт революции ускорил процесс радикализации, привнеся в него чувства внешней угрозы и страха. Однако в жизни Фабрициуса радикализирующим фактором, превосходящим все остальные, оказалась начавшаяся мировая война.

Йохан Фабрициус служил в мировую войну русским офицером на Галицийском и Румынском фронтах, дослужился до капитана и командира батальона. Европейская великая война, русская революция и гражданская война в Финляндии стали самым значимым опытом в его жизни. Они сформировали из него красноречивого представителя финского военного поколения, который в своих произведениях последовательно выводил черты своего мышления из своего опыта фронтовика мировой войны и белого бойца гражданской войны. Мировая война и непосредственно связанная с ней гражданская война в Финляндии стали линзой, через которую Фабрициус смотрел на весь свой опыт. Фронт и его воины возвысились в мировоззрении Фабрициуса до символов чувства долга, любви к родине и мужественности. Противоположностью презирающей смерть добродетели фронта стала гниль тыла. В мыслях Фабрициуса в тылу концентрировалось все, что было низким, трусливым и неправильным. Тыл был целым миром, населенным гражданскими и солдатами, далекими от фронтовых задач, где толпы спекулянтов наживались на войне и наслаждались сладкой жизнью, пока цвет нации страдал и умирал на ничейной земле. Фабрициус не был одинок в своих взглядах. Эта точка зрения была общей для таких, как он, фронтовиков во всех воевавших странах и стала решающим фактором для зарождения европейского фашизма. Не было случайностью, что его самые известные и влиятельные представители, итальянец Бенито Муссолини и немец Адольф Гитлер, были, как и Фабрициус, ветеранами-фронтовиками мировой войны. 15

В конце июля 1917 года немецкая и австрийская армии прорвали русские позиции у Тарнополя в Галиции. Фабрициус сам был свидетелем начала окончательного краха русской армии. Фронт распадался. «Мой долг здесь выполнен», — писал Фабрициус жене в последний день августа 1917 года. Пришло время попытаться вернуться на родину, на восстановление статуса которой, а может быть, даже на независимость, теперь появилась новая надежда. В сентябре 1917 года Фабрициус сел на поезд и отправился в сторону Финляндии. Он вряд ли догадывался, что на родине его ждет еще последний, финский акт мировой войны. Путешествие на поезде к самому сердцу финского фашизма началось. 16

Эта книга рассказывает о тех финнах, которые в межвоенный период мечтали о будущей националистической, авторитарной и единой Финляндии. Мы расскажем, кем они были, какую политику они проводили, какие организации они создавали для достижения своих целей, в какие тайные заговоры они были вовлечены, а также что в итоге стало с ними самими и их идеями. У этой самой радикальной группы сторонников белой Финляндии после 1918 года было сильное стремление переопределить задачи гражданина, семьи и общества, перекроить финское общество в соответствии с собственным представлением о хорошем сообществе. Духу времени соответствовала идея, согласно которой центральной была тотальная, выходящая за религиозные и моральные рамки, власть государства над гражданами. Существенной частью фашистского мышления, помимо этого, был страх перед другими, столь же радикальными идеологиями, и их сокрушение, при необходимости, с помощью насилия. Такие образованные, воспитанные, состоятельные, уважаемые и во всех отношениях порядочные обычные европейцы, как Йохан Фабрициус, приспосабливались к экстремистскому мышлению, которое на первый взгляд могло показаться «сохраняющим общество» и защищающим традиционные ценности. Однако результатом стал водоворот, который начался с дискриминации и поочередно поглотил коммунистов, социал-демократов, профсоюзных активистов, евреев, гомосексуалов, свидетелей Иеговы, цыган, душевнобольных и умственно отсталых. Мы ищем в истории таких фашистов, как Фабрициус, ответ на вопрос, почему так произошло. 17

Судя по собственным сочинениям националистических радикалов, в их Финляндии не было бы партий и организаций, представляющих группы интересов. Вместо них «воля народа в соответствии с общим благом» была бы подчинена одной идеологии и одному вождю. Страной руководил бы корпоративный парламент, состоящий из представителей различных профессий, на практике представляющий одну политическую идеологию. Значительная часть населения была бы лишена избирательного права, поскольку муниципальное и государственное избирательное право было бы привязано к платежеспособности по налогам и различным обязанностям. Вместо гражданских и человеческих прав была бы создана Финляндия гражданских обязанностей, связанных с трудом и обороной страны. Деятельность в задачах гражданской обороны и обороны страны — на практике обязательное членство в шюцкорах или «Лотта Свярд» — была бы главной гражданской обязанностью мужчин и женщин. Общественная дискуссия, не говоря уже о политической оппозиции, не допускалась бы. В духовной атмосфере страны царила бы сильная публичная религиозность и подозрительность ко всем внешним культурным, интеллектуальным и политическим влияниям.

Фашистская Финляндия так и не была создана. Несмотря на этот фундаментальный провал, эпоха националистического радикализма и фашизма нуждается и заслуживает более основательного разбора, чем тот, что до сих пор предпринимался в Финляндии. Проводниками в этом путешествии служит группа представителей финского фашизма, их попутчиков и сочувствующих, и в особенности возвращающийся с мировой войны, закаленный и озлобленный фронтовым опытом финский националист Йохан Фабрициус.

Подобно героям своих более поздних романов, он сел в свой поезд в сентябре 1917 года. Путешествие оказалось долгим. Скорый поезд довез Фабрициуса из Киева через несколько промежуточных станций до базы Движения за свободную Финляндию в Херингсдорфе на острове Узедом в Северной Германии, а оттуда на последний запасной путь, в камеру хельсинкской окружной тюрьмы. Последней остановки достигли только в 1946 году.

Общеевропейское давление в котле, двигавшее локомотив Фабрициуса, родилось из грязи и колючей проволоки, из фрустрации, разочарования и чувства предательства, из бесцельной ярости фронтовика, направленной на штабы, «солдатских гуляшей», освобожденных от службы, женщин, пустословящих политиков, революционных дураков и «ультрагуманных» мечтателей. То же давление породило европейский фашизм. Поэтому тому, кто хочет понять мировоззрение фашистов и его финские проявления, стоит сесть в пыхтящий на Киевском вокзале скорый поезд.

Гудок локомотива уже свистит.

II

Идейный угар и огонь: долгий XIX век фашизма

В фашизме межвоенного периода, как в режиме Муссолини, так и во всех других западноевропейских фашистских движениях, не было ни одной центральной идеи, которая не созрела бы постепенно в течение четверти века, предшествовавшей августу 1914 года.

Зеев Штернхель

Фашизм стал известен как заклятый враг коммунизма, но его идейные и интеллектуальные корни лежали в движении, которое развивалось одновременно с либерализмом и восставало против него. Новые представления о мире, человеке и обществе формировались с XVII века вместе с развитием естественных наук. Между естественными науками и свободомыслием существовала прочная связь, в которой они подпитывали друг друга. Развитие естественных наук поощряло мысль о том, что в будущем человек, возможно, сможет разгадать загадку природы и указать универсальный путь к хорошей жизни, справедливости и истине. Этот период зарождения и подъема либерализма принято называть эпохой Просвещения.

Либерализм стал ведущей идеологией восходящей европейской буржуазии XVIII века. Его политическое и философское содержание проистекало из интересов буржуазного сословия в развивающуюся эпоху современного капитализма. Важная для буржуазии экономическая свобода стала ядром либерализма. Она означала демонтаж типичных для старых европейских монархий механизмов регулирования экономики: отмену сословных привилегий, свободу предпринимательства, свободное предпринимательство и конкуренцию, а также ликвидацию монополий, регулирования и таможенных барьеров. 18

Однако невозможно было изменить экономические структуры, не затронув весь общественный порядок. Поэтому экономический либерализм неизбежно означал также рождение политического либерализма. В его основе лежало стремление к регулированию и ограничению власти, поиск защиты от собственных правителей. Власть должна была основываться на законе, а не на произволе правителей или дворянства. Она должна была быть предсказуемой, иначе последствия для экономической жизни были бы губительными. Представления о разделении властей в обществе и правовом государстве вошли в повестку дня либералов. За ними вскоре последовали требования конституции, свободы совести, мысли, выражения и собраний, равенства, гражданских и человеческих прав. 19

В своем общественном и научном мышлении либералы отвергли традиционные авторитеты, такие как античные мыслители и Библия, как бремя истории. Уйти в прошлое должны были также основанные на власти традиции, недоказанные верования, такие как учение о божественном праве королей на власть или о разделении общества на неравные сословия. Восстание против легитимности и осмысленности общественного строя, который считался вечным, сделало многих либералов скептиками и подвергающими сомнению и другие истины, считавшиеся неизменными. Вскоре они стали известны также как религиозные вольнодумцы: деисты, пантеисты, агностики и атеисты. Подъем либерализма достиг кульминации в выступлении революционного либерализма, в свержении с престола королей, правивших Божьей милостью. Славная революция в Англии, Война за независимость США и Французская революция были первыми в мире либеральными революциями. Триумфальное шествие либерализма казалось неудержимым, и оно вызывало у одних восторг, у других — ужас.20

Просвещение и контрпросвещение

Идеи Просвещения и либеральная общественная мысль никогда не завоевывали всех на свою сторону. По мнению их критиков, 34 учения либералов были по большей части опасным витанием в облаках и сомнительными экспериментами на живых людях. По мнению самых красноречивых противников Просвещения, таких как Эдмунд Бёрк, Жозеф де Местр и Иоганн Гердер, Французская революция была не более чем волнением, доведенным до конца силой черни, бунтом против Бога и установленного Богом общественного порядка. 21

Мыслители контрпросвещения выступили против революционного либерализма, его представлений о человеке и обществе. Прежде всего, они отвергали идею равенства. Общество, по их мнению, было объединением неравных между собой людей, где иерархия определяла права и обязанности каждого. Было безумием требовать, чтобы права и обязанности были для всех одинаковы, ведь и способности, и наклонности людей не были одинаковыми. Вера Просвещения в могущество естественных наук была преувеличением, и, по мнению критиков, она делала идеи мыслителей Просвещения чуждым жизни, бездушным, механистическим теоретизированием. Мировоззрение Просвещения оставалось неполным, поскольку оно не признавало ценности духа, веры, инстинкта, мужественности, действия и нападения.22

Мыслители контрпросвещения утверждали, что не существует одного универсального ответа на вопрос, что такое хорошая жизнь или какое общество является хорошим. Народы были различны между собой, как и люди, и каждый устраивал свои общественные условия в соответствии со своими потребностями, традициями и особенностями национального характера. Было дерзостью, не считающейся с благополучием людей, требовать, чтобы общества были полностью переустроены в соответствии с теориями нескольких начитавшихся до глупости книжников, когда многовековая традиция требовала иного. Отвержение авторитета извечных обычаев, античных мыслителей и, прежде всего, священных писаний, данных самим Богом, было шутовством, которое рано или поздно будет наказано. Человек никогда не сможет подняться своими силами, опираясь на собственный разум, собственную природу, собственное чувство правильного и неправильного; даже мечтать о таком означало вступление на путь упадка и гибели. Сутью контрпросвещения был «бунт инстинктов» против порожденного Просвещением господства разума. Без света и руководства души, сердца, духа и веры разум был слепым и бесполезным инструментом.

Мир идей контрпросвещения стал интеллектуальной основой позднейших фашистских движений, а либерализм — их главной мишенью. «Краеугольный камень либерализма, — издевался один из финских интеллектуалов, усвоивших идеалы контрпросвещения, писатель Эрнульф Тигерстедт, — это понятие человеческого разума, и в его разумной системе нет места для чего-то столь неразумного, как меч». 23

Послание контрпросвещения мощно прозвучало и в составленном в конце 1930-х годов финским профессором Йоханнесом Экввистом изложении сущности немецкого национал-социализма. Экввист определил его как восставшего против проекта Просвещения, последнего и победоносного противника. Гитлер, по мнению Экввиста, пришел, чтобы завершить восстание против тирании либерализма, исправительное движение, которое должно было исцелить и восстановить идеальное состояние:

36

На большей части земного шара все еще господствуют идеи, порожденные и распространенные по миру Французской революцией. Тот факт, что последствия мировой войны пошатнули господство этих идей, и прежде всего то, что безжалостная последовательность большевизма исказила их до гримасы гибели, способствовал тому, что их сторонники с еще большим упорством и упрямством стали отвергать нового противника. Человечеству, которое все еще верит или думает, что верит в эти идеи, не хватает как способности, так и смелости и доброй воли, чтобы понять послание национал-социализма, не говоря уже о том, чтобы принять его. 24

Несмотря на усилия философов контрпросвещения, триумфальное шествие либерализма в XIX веке ускорилось до сокрушительного превосходства, когда он вступил в союз с другой великой идеей века, национализмом. Союз Просвещения и национального самосознания оказался взрывоопасной смесью, породившей европейские либеральные революции. Поэтому каждый консерватор изначально относился к обеим идеям с недоверием. В частности, националистические требования о создании национальных государств, населенных одной и единой нацией, представляли угрозу для многонациональных империй, таких как Австрия и Россия.

Европейские сословные общества также распадались одно за другим под давлением требований о равенстве и демократии, в которой было бы представлено все большее число граждан. XIX век стал веком смертельной агонии европейских королевских домов; к 1906 году ни одна крупная европейская монархия не оказалась способной ответить на вызов либерализма. Единственным способом, которым они выжили, было превращение в конституционные монархии. На практике они тоже были либеральными демократиями, и бывшим помазанникам Божьим в них не предлагалось ничего, кроме роли церемониального главы государства.

Идея национального государства заменила идеал многонациональной империи, сплоченной правителем и традицией. Национальные государства должны были быть государствами, населенными расово, лингвистически, религиозно, этически, идеологически и культурно единым народом. И чтобы конечная цель национального государства была достигнута, оно должно было собрать всю нацию в общих границах. Тем, кто отказывался приспособиться к идеалу единства, не было места в кругу нации, а значит, и в национальном государстве. Эта идея, конечно, была с самого начала неосуществимой. Единых наций и национальных государств никогда нигде не было, и попытка их создания неизбежно привела бы к конфликтам. Требования национального единства и единодушия сами создавали конфликт, решением которого они хотели себя представить. Однако в течение столетия европейцы настолько всесторонне усвоили национализм, что национальное самосознание стало частью идейного мира как у консерваторов, так и у социалистов. Антилиберализм, представленный контрпросвещением, также принял национализм в качестве своего партнера, и ключевые темы европейского фашизма начали вырисовываться.

Финский национализм возник одновременно с другими европейскими национализмами в XIX веке. Даже в период, предшествовавший государственной независимости, Финляндия была совершенно типичной европейской страной, где культурные и идейные течения континента влияли точно так же, как и везде. Конечно, Финляндия также была европейской периферией, положение которой на окраине было следствием географической удаленности от культурных и экономических центров континента, языковой изоляции и скромного политического веса, обусловленного малочисленностью населения. Тем не менее, Финляндия не осталась в стороне ни от одного из наиболее значительных культурных влияний, таких как национализм. Достижения языкознания в XIX веке выявили обширную финно-угорскую языковую семью, калевальскую родовую общину, и придали силы также видению общего финского и родственного финнам народа. К середине века это видение уже вдохновило на сбор в Восточной Карелии эпической поэзии, которая считалась основополагающим мифом финской нации, и на наброски границ будущего финской национальной державы, Великой Финляндии. В самых смелых мечтах она должна была включить в себя все родственные финнам народы. Как это было свойственно и другим национализмам, у других родственных финнам народов особо не спрашивали, хотят ли они, возможно, стать частью маячащей в будущем великой финской родины, в которой самим финнам отводилась бы роль первопроходцев и лидеров.

Национальная идея и тесно связанная с ней мысль о культурно единых, всеобъемлющих национальных государствах вдохновляла огромное количество современников. «Чтобы мы могли стать настоящим культурным государством, — писал националистический активист Юрьё Рууту, — наше государство должно использовать всю ту территорию, которую сама природа определила как место жительства финского племени». Кроме природы, эти границы определил и пророк финской национальной идеи Йохан Вильгельм Снелльман: «Где проходит языковая граница на востоке, туда должна простираться и граница государства». 25

Хотя Снелльман и не добивался реализации своих идей насильственным путем, его цели, представления о единстве нации и «естественных границах», были чрезмерно натянуты по отношению к реальности и возможностям. С той же проблемой столкнулись и все другие проектировщики единых и всеобъемлющих национальных государств: Европа была этнически, культурно и лингвистически пестрым континентом. Особенно в центральных регионах континента, в Центральной Европе, различные национальности, языковые группы и религиозные конфессии жили в вавилонском смешении рядом, среди и вперемежку друг с другом. Тот, кто хотел построить национально единые государства, должен был бы произвольно передвигать существующие границы, чтобы собрать хотя бы осколки одной национальности в единое политическое целое. Если государство, помимо прочего, должно было быть внутренне однородным, то другие национальности или языковые или религиозные меньшинства должны были либо принять новую идентичность, ассимилироваться в новую нацию или переехать в другое место. Это уравнение было практически невозможно решить без принуждения. Оказалось, что его также невозможно было решить без войны.

Да будет война!

Повсюду в Европе XIX века националисты понимали неизбежность войны, если они хотели достичь своих далеко идущих национальных целей. Поскольку война была необходимостью, из нее сделали также добродетель. Поэтому в программу радикального национализма, не чуравшегося насилия, органично вошло восхищение войной и насилием. Для значительной части европейской интеллигенции «прекрасная эпоха» континента, la Belle Époque, была не чем иным, как подготовкой к потрясениям и перевороту.

Философские темы контрпросвещения и националистические цели нашли друг друга. В результате по всей Европе стали раздаваться гулкие вздохи, выражающие тоску по очистительному насилию. Во Франции один из радикальных националистов 1880-х годов, делавший политическую карьеру генерал Жорж Буланже, говорил о жизнеутверждающем эффекте кровопролития, так же как и писатель Раймон Гуаско, для которого война была также «величайшим спортом», необходимым пробудителем и хранителем воли к жизни. В Британии в поэме Теннисона «Мод» мир был «полон несправедливости и позора», а война — «чистой и истинной». 26

Проповедь очистительного и искупительного насилия к концу XIX века стала обычной и общепринятой во всех буржуазных интеллектуальных кругах Европы. Даже для такого мыслителя, как немецкий социолог и философ Макс Вебер, европейская война, наконец-то начавшаяся в августе 1914 года, была «великой и чудесной». Для великой фигуры литературы Томаса Манна война означала «очищение, освобождение и огромную надежду». Немецкие социал-демократы также с энтузиазмом вступили в борьбу против «краха, гибели и неописуемой нищеты», угрожавшей восточным частям Германии в условиях российской оккупации. 27

Для итальянских националистов второй половины XIX и начала XX веков война также была инструментом, предвестником революции, ведущей к национальному возрождению. Ведущей фигурой итальянского национализма был Габриэле Д’Аннунцио, поэт, писатель, авантюрист и эротоман, который стал рупором культурного протеста против либеральной Италии. Протест Д’Аннунцио был направлен против предполагаемой культурной посредственности либеральной Италии, поскольку республика так явно потерпела неудачу в создании нации и великой державы. В основе культурной революции, которую продвигали такие националисты, как он, были авангардизм, ницшеанский витализм, преклоняющийся перед молодостью и жизненной силой, футуристическое восхищение силой и потрясениями, а также презрение к парламентаризму и демократии. 28

В Италии националисты также сформировали внешнеполитическую группу давления, которая хотела, чтобы Италия стремилась к национальному единству через завоевательную войну. Современный мир приводили в движение «необходимые кровопролития», промышленная цивилизация нуждалась в трупах для своего питания, войны были быстрым и героическим путем к власти и богатству. Италия также была экономически и интеллектуально зависима от других, особенно по сравнению с «державами-завоевателями» Европы — Великобританией, Францией и Германией; поэтому решения, которые националисты предлагали Италии, были быстрая индустриализация и война. Для этого, естественно, требовался и рабочий класс, но без его собственных идей. По словам одного из передового мыслителя итальянского националистического движения Энрико Коррадини, социализм должен был быть «национальным социализмом, потому что Италия была нацией пролетариев, нацией рабочих». Эмиграцию следовало остановить, направив энергию нации на внешнюю агрессию, которая открыла бы новые перспективы для итальянских масс. Через завоевательную войну можно было бы найти источники национальной дисциплины, и на поле битвы нация была бы выкована в единое целое. Вывод Коррадини был прост: «Так да будет война! И пусть национализм в Италии поднимет волю к победоносной войне».29

Финский народ и народ-чухна

Усилившаяся в конце XIX века в Финляндии идея независимости была следствием зарождения финского национализма в том же темпе, что и другие европейские национализмы. Его самыми ярыми и радикальными сторонниками стала разочарованная и чувствовавшая себя обделенной часть молодого поколения. Особенно для академической молодежи, родившейся в 1880-1890-х годах, общественное развитие в годы угнетения в начале XX века представляло ощутимую угрозу. С Февральского манифеста 1899 года начался пятнадцатилетний период прерывистой унификационной политики, с помощью которой Россия стремилась теснее связать окраины своей империи с метрополией. В Финляндии это воспринималось как угнетение, а самые активные периоды унификационной политики были названы «годами угнетения». С точки зрения финской интеллигенции и борцов за независимость, укрывшихся в своем собственном мире, дела, казалось, неуклонно шли к худшему. Последовавший за всеобщей забастовкой 1905 года период реформ был недолгим. Проведенная в результате всеобщей забастовки парламентская реформа, казалось, только еще больше осложнила национальную ситуацию. Давление со стороны России оставалось сильным.

Сначала исчезло чувство единого народа. С точки зрения финской интеллигенции, Февральский манифест был нападением на финский народ; правда, под народом они подразумевали тот народ, который в сельской местности с удовлетворением возделывал свою землю и чьи представители, лучшая часть крепких крестьян, были избраны ими в сословный сейм. После парламентской реформы интеллигенция и чиновничество вынуждены были привыкнуть к народу, который голосовал по классовому принципу. Народ, который считался стабильным и сдержанным, внезапно превратился в стадо быков, разделенное на политические группировки, которые кричали друг другу в уши в зале заседаний Хеймола. В то же время самую необразованную и склонную к безнравственности часть народа соблазняли на жадность и низкое корыстолюбие бессовестные агитаторы, распространявшие слухи о разделе земли приспешники жандармов и пустомели, говорившие от имени рабочего класса. Оказалось, что существовало две Финляндии и два народа: благонамеренная, старая и стабильная родина и ее народ, и новый, раздираемый противоречиями, полный страстей народ; по словам писателя Майю Лассила, «финский народ и народ-чухна», которые были двумя разными вещами.30

Помимо единого народа, раскололась и элита, так как и она не выступала единым фронтом перед лицом российской угрозы. По мнению сторонников пассивного сопротивления, лучшей тактикой было уклоняться от ударов как можно дольше, ожидая лучших времен; по мнению активистов, с несправедливостью следовало бороться открыто. Кроме этого разделения, в рядах элиты всегда и везде встречались оппортунисты, которые при удобном случае занимали такие должности, с которых «люди чести» — их в этих кругах называли борцами за законность — были уволены. Их предательство со стороны тех, кого считали своими, казалось самым подлым. «Следует также помнить, — с горечью вспоминал активист Пааво Суситайвал десятилетия спустя, — что в годы угнетения многие негодяи из нашей так называемой буржуазии из эгоистичных соображений становились приспешниками угнетателей».31

Поведение отечественной буржуазии в Финляндии в годы угнетения также вызывало беспокойство у ориентированной на активистов интеллигенции. Буржуазия управляла промышленностью и торговлей, совершенно не заботясь о происходящей национальной борьбе. Корыстная деятельность работодателей разжигала классовые различия и беспорядки почти так же эффективно, как и угнетение со стороны метрополии. Конфликты на рынке труда, казалось, разделяли общество именно так, как проповедовали социалисты в рабочих домах, стоящих рядом с фабриками: на трудящийся пролетариат и наживающихся на прибыли богачей.

Нужно было спасать то, что можно было спасти. Интеллигенция ухватилась за национальное просвещение. Молодежи нужно было привить понимание национальной борьбы. В прессе, а также от народных школ до сельскохозяйственных училищ и лицеев создавался единый образ политической ситуации в Великом княжестве. Из изменения курса политики России в отношении Финляндии и попыток унификации управления Великого княжества в Финляндии с помощью сознательной пропаганды была создана картина национальной угрозы. Дело представлялось в таком свете, что речь шла не о политике — о которой, конечно, и шла речь, — а о более высоких ценностях, о родине и борьбе маленького народа против несправедливости.

Воспитанная и выросшая в такой атмосфере молодежь остро ощущала ограничения свободы слова и собраний в период генерал-губернаторства Бобрикова и ссылки начала 1900-х годов. Многие активисты описывали призывные забастовки 1902 года как отправную точку своего национального пробуждения; в них, самое позднее, встретились национальная просветительская работа и национальная реальность. Учащаяся молодежь средних школ сыграла важную роль во многих национальных начинаниях, как во всеобщей забастовке, так и в мелкой активистской деятельности. Наиболее ощутимо на молодежь влияли такие события, как забастовки призывников, в результате которых непослушные чиновники наказывались увольнениями. Угроза, которую теоретически объясняли в газетах, на вечерах и в школах, казалось, материализовалась в судьбах чиновников своего города и деревни.32

Многие последующие националистические радикалы учились в школе, получали образование или вступали в трудовую жизнь в годы угнетения. Активизм был идеологией, основанной на систематическом повторении одной истины; финны были жертвами, у них было право защищаться, у них было право на насилие. Учащиеся средних школ, студенты, дочери и сыновья крестьян, усвоившие патриотический дух, а также рабочая молодежь широко восприняли идею о том, что насилие является инструментом сопротивления, когда народ находится под угрозой. П. Х. Норрмен, принадлежавший к числу студенческих активистов, так описывал душевное состояние своего поколения:

Те молодые, о которых здесь идет речь, — выросли в возбужденной патриотической атмосфере лет угнетения и с пылким энтузиазмом следили за ходом борьбы; они чувствовали удары, наносимые стране, так интенсивно, как это может чувствовать только молодежь. Их любовь к родине была не меньше, чем у старших, но — она приобрела иную форму. Конституцию и правопорядок они никогда не видели в силе, и поэтому не слишком о них заботились, но зато они очень хорошо чувствовали, что страна в беде и откуда грозит опасность.33

Пророк черного рассвета

Одним из разочарованных молодых людей начала 1900-х годов был писатель Кюёсти Вилькуна, родом из Нивала в Центральной Остроботнии. Вилькуна, родившийся в 1879 году, встретил свою смерть, не успев увидеть воплощения большинства своих видений. Однако в его мышлении можно выделить все ключевые предпосылки, идеологические реакции и интеллектуальные решения европейского фашизма XX века. Вилькуна, имевший крестьянское происхождение, вышел из семьи, отмеченной «суровой, узкой, часто меланхоличной религиозностью» движения «кёртти». В системе ценностей его семьи приемлемыми были только карьера священника или крестьянина; Вилькуна не стал ни тем, ни другим. Скромное социальное происхождение заставляло Вилькуну всю жизнь бороться с чувством социальной неполноценности. Религиозность в доме также осложнила его отношение к религии. Вера отца была одновременно и объектом бунта поколений, и чем-то, от чего Вилькуна так и не захотел полностью отказаться. 34 Предпосылкой радикализации Вилькуны также был разочарованный финский национализм начала 1900-х годов. Студенческая молодежь бунтовала против поколения, родившегося в середине 1800-х годов и доминировавшего на политической сцене, — «самодовольного и равнодушного поколения». Вилькуна обвинял его в оппортунизме: национализм, идеи трезвости и нравственности были «коньками», которые вели к главной цели: портфелю сенатора. 35 Национальная надежда времен убийства Бобрикова и всеобщей забастовки к 1910-м годам улетучилась. Казалось, что все это время было отмечено «медленной агонией малых народов». По мнению Вилькуны, финскую нацию разъедали «подкрадывающиеся болезни»: пацифизм, интеллектуализм, женское движение и «буйные идеи либерализма о братстве, свободе и равенстве».

Они подтачивали силу нации как раз в тот момент, когда она должна была оставаться твердой, жесткой и мужественной, чтобы противостоять деспотичному правлению России. Упадочные идеалы того времени можно было победить только радикальными мерами. Надежда Вилькуны была связана с насильственным переворотом. «Вставайте, монголы!», — писал он во время итало-турецкой войны в 1912 году: «О, если бы ты, Чингис, пришел еще раз и утопил в крови европейскую лакейскую цивилизацию, и, как горный вихрь, смел это поколение, страдающее духовным поносом, которым правят истеричные женщины и духовной пищей которого служат рыночные рекламы».36 Жажда насильственного переворота проистекала из трудностей и разочарований собственной жизни Вилькуны: нескончаемых финансовых забот, чувства неполноценности по отношению к высшим слоям сословного общества и столичной интеллигенции, постоянных провалов в писательской карьере, разгромных рецензий, следовавших даже за успехами, ощущения отчужденности по сравнению с друзьями, легко вращавшимися в литературных кругах Хельсинки, между жаждой любви и желанием подчинить женщину, постоянно присутствующего конфликта между влечением к алкоголю и въевшимся в душу чувством греха из-за сурового религиозного воспитания. Вилькуна хотел быть культурным варваром, по отношению к господам — человеком из народа, по отношению к народу — господином. «Как я в своей первозданной силе презираю и ненавижу этих пресыщенных отпрысков культурных родов, — писал Вилькуна, — чувствуя, что могу во всех отношениях „поставить их на место“, и наоборот, „как я ненавижу и презираю тебя, ты, грубый и жестокий выскочка, который не умеет ценить культуру“». Все общество нужно было создать заново, чтобы он и ему подобные наконец-то заняли заслуженное положение во главе нации, как моральные ориентиры, искоренители нравственного разложения, гаранты продолжения «лютеранского уклада». 37 Вилькуна был человеком слова и меча, проповедником-воином, который позже охотно появлялся в форме шюцкора, чей мощный язык стремился к приземленной, незамысловатой народности. Он также был восторженной натурой, боровшейся с депрессией и алкоголем, в которой «тихая, граничащая с болезненностью, задумчивость с влажными глазами временами была сильной стороной». Яростные нападки на «прекраснодушных» были попыткой скрыть то, что сам Вилькуна был чувствительной и склонной к элитизму «прекрасной душой». Дерзкие решения, которые, «стиснув зубы», было решено соблюдать всегда и вовеки, держались до следующего искушения. Противоречивое отношение к религиозности (движению «херяннейсюс») своего детства проявлялось в том, как Вилькуна кружил вокруг религии, не в силах ни полностью принять ее, ни отказаться от нее. Религиозные собрания и пьяный угар сменяли друг друга в его жизни: то «ненавистных ближних и политических вонючек сбивали с ног» силой самогона на посиделках, продолжавшихся до утра, то тревога после пьянства заставляла его давать вечные обеты трезвости или «принимать учение Христа как единственный путь к спасению».38 Вилькуна со своими размышлениями, возможно, сам того не зная, легко вписался в европейскую мысль своей эпохи. Война, кровавая жертва, была путем к рождению наций, война была полезна для души и тела. Кровь должна была пролиться. Не только потому, что только через борьбу, самоотречение и жертву могла родиться добродетельная, единая нация, но и потому, что среди народов, еще только стремящихся к независимости, верили, что место среди настоящих наций можно заслужить, лишь продемонстрировав собственную готовность к крайним жертвам.39

В феврале 1913 года Вилькуна написал свое стихотворение «Да придет война!», которое стало громогласным приговором наступающему XX веку. Стихотворение было безудержным, перечислительным излиянием против всего, что Вилькуна не мог принять: просветительских идеалов свободы, братства и равенства, пацифизма, женского вопроса, движения за трезвость, либерализма и свободомыслия. Современность с ее вялыми идеалами была «Авгиевыми конюшнями», которые очистятся лишь тогда, когда через них твой Геркулес войны пропустит бурлящие потоки крови и твоим огнем вычистит свалку идей. Посему: да придет война и кровавые одежды! Разочарованные интеллектуалы, подобные Вилькуне, восставали против предыдущего поколения и состояния собственной культуры, а затем переходили к все более радикальным видениям очищающего насилия, которое смело бы старое общество и его удушающие структуры. На руинах старого упадка взойдет новая элита, ведомая воинами. Она станет свидетелем рассвета новой националистической эры, идеализирующей молодость, жизненную силу и решительные действия, — черного рассвета эпохи фашизма. Интеллектуалы, подобные Вилькуне, были особенно влиятельны в молодых, неудовлетворенных национальных государствах Европы и среди тех, кто только стремился стать государственными нациями. К августу 1914 года значительная часть националистически настроенной европейской интеллигенции была более чем готова к насилию. Она верила в войну. Она восхищалась войной. Она жаждала войны. И войну она получила.

III

Люди, которые не забывают: очерки финского военного поколения

Топор войны нанес удар в наше сердце, неизлечимую рану в центр нашей жизни.

Й. Э. САЙНИО

«[Мировая война] была бурей над старой Европой, которая сурово встряхнула ее народы, впадающие в вялость из-за избытка культуры», — так описывал свой военный опыт один из ветеранов мировой войны, Арне Сомерсало. Когда летом 1914 года началась война, он готовил диссертацию в университетском городе Йена в Тюрингии, в центральной Германии. Сомерсало добровольцем вступил в германскую армию и воевал почти четыре года, правда, в основном на штабных должностях, вплоть до болот Ипра и ада Соммы. Мировая война была для него противоречивым опытом смерти и созидательного разрушения: «Что было дряхлым или гнилым, распалось и рухнуло, и хотя миллионы пали, и одно поколение было ввергнуто в нищету, в жизни наций это не значит больше, чем плывущее облако на летнем небе. Но бессмертен каждый мужественный поступок и с готовностью принесенная жертва, что чистой поднялась на поверхность из потоков крови и преступлений, ибо она собирает всех, кто признает долг прошлого, строить будущее своего племени. И наконец: даже если бы мировая война не принесла ничего хорошего, она все же освободила наш народ из смертельных, склизких объятий отвратительного спрута!» 40 Представитель европейской интеллигенции Арне Сомерсало, вовлеченный в мировую войну, как и другие, впитал в себя ценности и установки, порожденные военной подготовкой и фронтовым опытом. После войны он стал одним из ключевых представителей поколения радикализма, влиятельной фигурой Патриотического народного движения (IKL), депутатом парламента и главным редактором газеты «Ajan Suunta». Сомерсало принадлежал к известной промышленной семье из Тампере, все трое детей которой стали видными деятелями в первые годы независимости. Брат Энси был борцом за свободу и, будучи комендантом Варкауса во время гражданской войны, нес ответственность за чистки, последовавшие за битвой при Варкаусе. Сестра Айли стала детской писательницей, чье произведение «Приключения гнома-мастера», опубликованное в 1919 году, черпало вдохновение, очевидно, не из приключений братьев в мировых и финских войнах. 41 В Европе многонациональных и мультикультурных империй довоенного времени для финского национализма, который представлял Сомерсало, было не так много места. Когда буря мировой войны пронеслась над континентом, внезапно все показалось возможным. Крах многонациональных империй открыл в Восточной Европе огромную новую арену военных действий, где стало возможно ощутимо продвигать цели, порожденные идеей национализма. Вооруженная сила могла сделать невозможное реальностью. Послевоенная Европа предложила националистической политике привлекательную страну новых возможностей, как позже заметил Юрьё Рууту: «Вряд ли какой-либо фактор в современной государственной жизни одержал такие большие победы в результате мировой войны, как национальное чувство». 42

Европейский фронтовой опыт

Офицер-сапёр Российской императорской армии Йохан Фабрициус пережил войну по другую сторону линии фронта по сравнению с Арне Сомерсало, но описывал ее очень похожим образом. Самым важным было чувство общности, которое пересекало национальные границы и прежние линии фронта. По словам Фабрициуса, между членами «братства фронтовых ветеранов» «завязывались невидимые узы — узы понимания и товарищества, которые редко даруются мужчинам, странствующим по этому миру».43

Со своими ощущениями объединяющей и обязывающей силы фронтового опыта Фабрициус был далеко не одинок среди своих современников. Опыт и попытки его вербализации после войны были и в других местах примечательно похожими. Повторяющимся сюжетом был мужской коллектив на фронте и его добродетельные, сознательные, смелые, самоотверженные члены. В том же духе свой военный опыт описывал и другой финн, ветеран войн за независимость Эстонии и Латвии, гражданской войны в России, советско-польской войны и Французского иностранного легиона Каарло Курко. И в его описании возникла тема фронтовиков как профессионалов войны, из которых выгорели все человеческие чувства, мешающие выполнению задачи:

«Я восхищался этими людьми. Они вообще ни о чем не думали. Война была у них в крови, это была работа, все остальное они забыли. Смерть казалась такому человеку легкой, но они ее не желали. Темой разговоров всегда были красивые девушки, жирные свиньи, водка и русские». 44

Гораздо более известный писатель, чем Курко, немецкий автор Эрнст Юнгер описывал своих закаленных войной товарищей в том же идеализирующем тоне. Юнгер, участвовавший в оборонительных боях на Сомме в августе 1916 года, запечатлел момент, когда говорил один связист, видевший бой:

«Кто падает, тот остается лежать. Тогда никто не придет на помощь. Никто не знает, выживет ли он. Каждый день нас атакуют, но прорваться не могут.» 45

Писатель одобрительно отметил эти слова: «В этом голосе осталось только великое безразличие; остальное сгорело в пылу огня. С такими людьми можно воевать». Юнгер неоднократно возвращался в своем творчестве к теме закаленных на фронте, очищенных, облагороженных войной людей: «В этих людях билась живая черта, которую суровость войны подчеркивала и в то же время одухотворяла: огромная радость при наступлении опасности, доблестная воля к победе. За четыре года в огне очищалась все более чистая, все более бесстрашная гвардия воинов».46

Литературные описания отчасти объясняют, почему для многих ветеранов военный опыт стал ареной самых сильных эмоций в их жизни. Для солдат, подобных Сомерсало, Фабрициусу и Юнгеру, фронт был испытанием на мужество, где можно было очиститься, закалиться, победить себя и подняться до уровня своих идеалов.

Фронтовые солдаты в своих подразделениях формировали мужские сообщества, испытывавшие сильное чувство сплоченности. Фронт для многих молодых и социально скромных мужчин был первой и, возможно, единственной в жизни возможностью заслужить уважение товарищей и вышестоящих по социальному положению начальников или получить приносящее удовлетворение положение надежного члена своего отряда. Фронт был домом, собственное подразделение — семьей. Отличие на фронте могло открыть путь к социальному росту в гражданской жизни для тех, кто сумел своими военными подвигами достичь офицерских званий или высоких наград.

Абсолютно мужской характер фронтовых сообществ привел к тому, что привязанность женщин к европейскому фронтовому поколению была слабее и противоречивее. Им пришлось остаться частью презираемого фронтовиками тыла и таким образом они оказались исключены из фронтового сообщества. Из-за доминирующей идентичности фронтовика возникшие на ее основе фашистские движения по всей Европе приобрели подчеркнуто маскулинный характер. Сражение, встреча с опасностью и выживание, самопожертвование ради других и достижение уважения в качестве члена группы могли сопровождаться сильными чувствами восторга и благополучия. В условиях, отличных от экстремальных условий войны, их невозможно было достичь. Их крайней формой был боевой экстаз — эндорфиновый кайф, вызванный разрядкой напряжения, который делал переживание нереально сильным и вызывал прямую зависимость. Эрнст Юнгер описывал это как «слияние с космосом». Однако таким образом военный опыт также калечил, поскольку гражданская жизнь не могла предложить многим ничего подобного в плане эмоциональных переживаний. С фронта можно было уйти, но из того, кто однажды его пережил, фронт не уходил никогда.47

Финская мировая война

«Это война не только за отечество, это одновременно война света против тьмы, война Давида против Авессаломов, да — война Бога против дьявола», — громогласно заявлял Кюёсти Вилькуна в начале 1918 года. Угроза насилия, нараставшая к осени 1917 года, вылилась в Финляндии в конце января 1918 года в гражданскую войну. Писатель, денди и артистическая душа, уставшая от университетской учебы, встретил войну с чувствами ярости и восторга. Война была очищающей бурей, которую он ждал пять лет.48

Для активистов независимости, подобных Вилькуне, восстание красных поначалу было большим разочарованием. Согласно их интерпретации, рабочий класс вместо интересов нации выбрал классовые интересы и интернационализм, которые он и начал продвигать путем восстания. Мечта о совместной освободительной борьбе против русских угнетателей разбилась о внутреннюю борьбу против финских мятежников. Неудивительно, что белые современники интерпретировали большевизм как чуму, пришедшую извне, как яд, который развратил финский рабочий класс. Это был гнойник, который нужно было выжечь самыми жесткими методами. Вилькуна в письме Эйно Райло уже прямо говорил о духовном фоне грядущей чистки:

«Только тогда и независимость будет иметь какой-то вкус, когда прольется кровь. И в этой же заварухе будет уместно вымести и отечественный хулиганский элемент туда, где ему и место».49

Поскольку действия белых были более эффективно организованы и спланированы, они после неуверенного начала стали добиваться успеха в войне. Для достижения победы в гражданской войне, носившей характер народного восстания, и красная, и белая стороны считали необходимыми чрезвычайные меры — террор. Это не называли террором, а называли чисткой, умиротворением, искоренением мятежного духа, наказанием предателей. На стороне белых самыми эффективными инструментами подавления сопротивления оказались летучие отряды, собранные из молодых людей, и полевые суды, укомплектованные элитой населенных пунктов.

Победа в гражданской войне и окончание боевых действий не означали демобилизации политической военной силы, созданной для войны, — шюцкоров. Мартти Пихкала из Ювяскюля, планировавший чистку отвоеванных у красных территорий, писал в апреле 1918 года, что правительство и сейчас, и в будущем нуждается в «бронированном кулаке, которым оно будет проводить свою волю, а также держать в узде нарушителей спокойствия и убийц».50

Пихкала был смесью пламенного проповедника, умелого организатора и оригинального чудака. Принадлежавший к священническому роду Гуммерусов, Пихкала, работая директором школы для глухонемых, поразительным образом сформировал свое мировоззрение. Его центральными столпами стали стремление к облагораживанию здоровой нации и моральная концепция, построенная на движении пробуждения (херяннейсюс). Позднее всего военная зима 1918 года превратила Пихкалу в последовательного и преданного национал-радикала.

Пихкала был активистом, вербовщиком егерей и, вместе с Сакари Кууси, самым значительным организатором шюцкоров в Центральной Финляндии осенью 1917 года. Ему также принадлежали первые планы по насильственной чистке территорий, захваченных белыми в гражданской войне. Несмотря на свои противоречия, Пихкала стал одной из центральных фигур финского национального радикализма. Его политическое присутствие простиралось от чисток гражданской войны через организации «Экспортный мир», «Замок Финляндии» и IKL до самого «завещания Свинхувуда».51

Пихкала рассматривал гражданскую войну как попытку государственного переворота со стороны социал-демократов, после подавления которой «учения Маркса и Каутского» были бы похоронены навеки. Помимо рабочих, усвоивших политически неверные идеи, угрозой будущему чистой нации были и горожане, блуждающие в рабстве своих страстей:

«…существуют особые, сомнительные люди, которых не волнует ничего, кроме собственного удовольствия. К таким людям относится тот длинноволосый парень в широких штанах, грубый в словах и еще более грубый в манерах, который в последнее время у нас стал очень известен. Того же сорта — будь он более или менее изысканным — франт в накрахмаленном воротничке и лакированных туфлях с тросточкой, который слоняется по улицам, заполняет всевозможные танцевальные и увеселительные заведения и известен тем, что потерял всякую способность контролировать свои половые инстинкты, будучи готовым удовлетворять их в любой момент — [и] распространять вокруг себя всякую духовную грязь и заразные венерические заболевания».

Ответом Пихкалы была суровая чистка, направленная на расовое облагораживание. В результате этого должна была наконец родиться достойная нация, расово чистая и нравственно безупречная белая Финляндия:

«Эти человеческие особи, опустившиеся ниже животного, должны быть раз и навсегда в первую очередь исключены из числа тех, кто имеет право продолжать род, и это исключение должно быть произведено абсолютно безжалостно».52

Хотя на фронтах мировой войны служили тысячи финнов, финской мировой войной была прежде всего гражданская война, произошедшая в начале 1918 года. Она вовлекла в себя наряду с егерями и другими фронтовиками мировой войны массы обычных финских молодых людей, когда мобилизованные по призыву в армию сената смогли вкусить различные аспекты войны. И в Финляндии военный опыт стал общим фактором, определившим жизнь целого поколения. Гражданская война с силой выдвинула на первый план ключевые для зарождения фашизма переживания: предательство собственного народа, необходимость жестокой чистки, опасность внутреннего врага и необходимость продолжать войну против внутреннего врага даже после окончания собственно боевых действий.

Этапные свиньи и подвальные герои

Независимо от национальности, мировая война имела мрачную тенденцию формировать сознание всех, кто через нее прошел, в одном и том же направлении. Война стала поэтому европейским опытом поколения, превосходящим все остальные, неслыханным ранее образом объединяющей молодых мужчин молчаливой связью. Она сформировала общую идентичность фронтовика, от которой многие не могли избавиться даже после окончания войны. Поэтому фронтовой опыт влиял на политику межвоенного периода во всех странах, участвовавших в войне. Среди самых далекоидущих политических тем были ненависть и отвращение, объединявшие ветеранов армий мировой войны, к этапу, тылу, к тем, кто находился вдали от непосредственной опасности или вовсе вне фронтовой службы. Слово «этап» было заимствовано в финскую военную терминологию из немецкого языка. Etappe означало организацию тылового обеспечения армии, а словом Heimat, означающим родину, обозначали всю тыловую область, домашний фронт. 53

Представления немецкого фронтового поколения о сущности этапа, тыла, сформировались как полностью отрицательные. Это отразилось в более поздних описаниях представителей фронтового поколения: во время войны этап «впитывал в себя, как губка, дезертиров и спекулянтов», после окончания войны этап «разошелся на грабительские набеги и снова всплыл из кишащего болота коррупции, окружавшего новых властителей». Также, по словам Арне Сомерсало, следовало признать, что «корыстолюбие и эгоизм в тылу [в глубине страны] процветали в бесстыдной форме». Этап и тыл с точки зрения фронтовиков по мере продолжения войны приобретали все более негативные значения; слово «дом» в конечном итоге стало полностью отрицательным. 54

Опыт и вера в гнилость тыла пересекали национальные границы. В мире солдат и бывших солдат, принявших идентичность фронтовика, тыл всегда предавал. Юхан Фабрициус описал это чувство в своем романе, в сцене, происходящей на вокзале Сейняйоки в 1918 году. На мгновение показалось, что белая Финляндия поднимется как один человек и отбросит мелочность, которая, как предполагалось, стояла на пути единства и величия нации. В мыслях

рисовалось будущее отечества, полное счастья и успеха, теперь, когда все были так готовы к жертвам и все ничтожные споры и ссоры были отброшены в сторону. Счастье этой страны было действительно чем-то, за что стоило сражаться и умирать — и серошинельники на передовой имели свою самую крепкую опору в доверии к тем, кто находился за линией фронта; это, несомненно, дало бы всем ту силу, которая была им нужна, чтобы довести до конца свою серьезную и трудную задачу. 55

Но энтузиазм оказался преходящим. Тыл и белой армии оказался сценой эгоизма, корыстолюбия и военной спекуляции:

Не думай, что и здесь не интригуют… В высших штабах уже миновала первая стадия энтузиазма. 17 Можешь быть в этом уверен. Уже дошли до того, что каждый чувствует, что прочно сидит в седле, и теперь пытаются оттеснить других и получить более высокие посты, и… вот увидишь, когда все это закончится, ни ты, ни я, ни кто-либо из нас, кто что-то сделал, не будем иметь особого права голоса… Другие уж сумеют лучше нас насладиться плодами победы.56

Негодование Фабрициуса проистекало прежде всего из опыта радикалов, считавших себя самыми идеалистичными и самоотверженными борцами за свободу. «Нет, мы, белые воины, сражаемся не для того, чтобы быть вознагражденными», — восклицал капитан Норд у Фабрициуса. Однако после войны «штабные крысы, этапные свиньи, сачки и подвальные герои» вытеснили радикалов с принадлежавших им по праву позиций в финском обществе. В государстве, которое они, прежде всего, считали созданным ими самими. Хотя белые воины, по словам Фабрициуса, и не сражались в надежде на вознаграждение, их сильно озлобил опыт его неполучения.

Горечь, порожденная чувством обездоленности, стала лейтмотивом опыта националистических радикалов в межвоенную эпоху. В своей статье, опубликованной в 1920 году, друг и коллега-писатель Фабрициуса Бертель Грипенберг обвинял «центристов, братающихся с социалистами, в том, что они сводят на нет достижения Освободительной войны, открывая ворота тюрем и оттесняя освободителей Финляндии в правительственной политике и при заполнении должностей». Те же акценты звучали и после 1944 года в легенде добровольцев СС и активистов-фронтовиков об их роли в послевоенной Финляндии. 57